黄帝内经之灵枢(一起读经典之黄帝内经灵枢经脉第十)

【原文】

心主手厥阴心包络之脉,起于胸中,出属心包络,下膈,历络三焦 [1];其支者,循胸出胁,下腋三寸,上抵腋,下循臑内,行太阴少阴之间,入肘中,下臂行两筋之间,入掌中,循中指出其端;其支者,别掌中,循小指次指 [2]出其端。

是动则病手心热,臂肘挛急,腋肿,甚则胸胁支满,心中憺憺大动,面赤目黄,喜笑不休。是主脉所生病者 [3],烦心心痛,掌中热。为此诸病,盛则泻之,虚则补之,热则疾之,寒则留之,陷下则灸之,不盛不虚,以经取之。盛者寸口大一倍于人迎,虚者寸口反小于人迎也。

图片来源于网络,如有侵权请联系删除

【提要】本段介绍了心包络经的循行路线,所属之"是动病"、"所生病",以及其经气盛、经气虚时的症状表现和治疗方法。

【注释】

[1]历络三焦:历,就是经过的意思。历络三焦,就是指心包络经自胸至腹,顺次经过并联络上、中、下三焦。

[2]小指次指:即指小指旁侧的第二个手指,也就是无名指。

[3]是主脉所生病者:心主血脉,而心包络为心的外卫,代心受邪并代心行令,所以心包络经可以主治脉所发生的疾病。

【白话解】

心主的经脉手厥阴心包络经,起始于胸中,向外走行而联属于本经所属的脏腑——心包络,然后再下行贯穿横膈膜,由此而经过并联络于与本经相表里的脏腑——三焦;它的一条支脉,从胸中横出至胁部,再走行到腋下三寸处,此后再向上循行,抵达腋窝部,然后再沿着上臂的内侧,在手太阴肺经与手少阴心经这两条经脉的中间向下循行,进入肘中,再沿着前臂内侧两筋的中间下行,入于掌中,再沿着中指直达其末端;它的另一条支脉,从掌心别行而出,沿着无名指到达其末端,而与手少阳三焦经相衔接。

手厥阴心包络经之经气发生异常的变动,就会出现掌心发热,臂肘关节拘挛,腋下肿胀等症状;更严重的还会出现胸部、胁肋部支撑满闷,心中惊恐不安以致心脏跳动剧烈,面色发赤,眼睛发黄,喜笑不止。

手厥阴心包络经上的腧穴主治脉所发生的疾病,其症状是心中烦躁,心痛,掌心发热。

治疗上面这些病证时,属于经气亢盛的就要用泻法,属于经气不足的就要用补法;属于热的就要用速针法,属于寒的就要用留针法;属于阳气内衰以致脉道虚陷不起的就要用灸法;既不属于经气亢盛也不属于经气虚弱,而仅仅只是经气运行失调的,就要用本经所属的腧穴来调治。属于本经经气亢盛的,其寸口脉的脉象要比人迎脉的脉象大一倍;而属于本经经气虚弱的,其寸口脉的脉象反而会比人迎脉的脉象小。

【按语】

《本输》篇仅有十一经——所称之"心出于中冲",乃是以手厥阴心包络经为心经,而未曾提及手厥阴心包络经之名。但在《本输》篇的后半部分,又有"腋下三寸,手心主也,名曰天池"等文字,其提出颇无根据,故疑《本输》篇有脱简。

【原文】

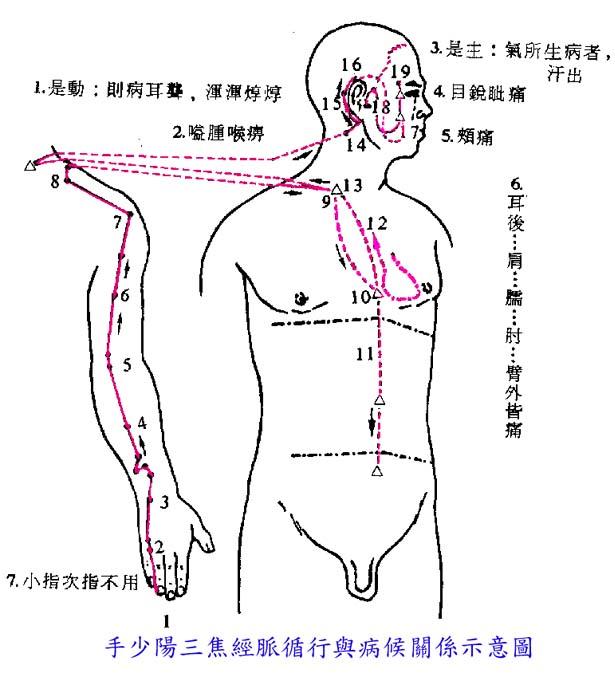

三焦手少阳之脉,起于小指次指之端,上出两指之间,循手表腕 [1],出臂外两骨之间 [2],上贯肘,循臑外上肩,而交出足少阳之后,入缺盆,布膻中,散落心包 [3],下膈,循属三焦;其支者,从膻中上出缺盆,上项,系耳后直上,出耳上角,以屈下颊至 ;其支者,从耳后入耳中,出走耳前,过客主人前,交颊,至目锐眦。

是动则病耳聋浑浑焞焞[4],嗌肿喉痹。是主气所生病者 [5],汗出,目锐眦痛,颊痛,耳后肩臑肘臂外皆痛,小指次指不用。为此诸病,盛则泻之,虚则补之,热则疾之,寒则留之,陷下则灸之,不盛不虚,以经取之。盛者人迎大一倍于寸口,虚者人迎反小于寸口也。

图片来源于网络,如有侵权请联系删除

【提要】本段介绍了三焦经的循行路线,所属之"是动病"、"所生病",以及其经气盛、经气虚时的症状表现和治疗方法。

【注释】

[1]手表腕:即手腕的外侧,也就是指手背。在此是指手背上从小指与无名指的分叉处到腕部阳池穴处的部分。

[2]两骨之间:在此指的是桡骨与尺骨的中间。

[3]散落心包:当为"散络心包"之误。

[4]浑浑焞焞:浑,hún,音魂;焞,chún,音纯。浑浑焞焞,是形容听不清楚声音的样子。

[5]是主气所生病者:因为三焦腑具有气化功能以通行水液,故其所络属的经脉——三焦经也就可以调治气所发生的病证。

【白话解】

三焦的经脉手少阳经,起始于无名指的末端,向上走行而出于小指与无名指的中间,再沿着手背到达腕部,并出于前臂外侧两骨的中间,再向上循行,穿过肘部,沿着上臂的外侧,上行至肩部,而与足少阳胆经相交叉,并出行于该经的后方,此后再进入缺盆,分布于两乳之间的膻中处,并散布联络于与本经相表里的脏腑——心包络,再向下穿过横膈膜,而依次联属于本经所属的脏腑——上、中、下三焦。它的一条支脉,从胸部的膻中处上行,出于缺盆,并向上走行到颈项,连系于耳后,再直上而出于耳上角,并由此屈折下行,绕颊部,而到达眼眶的下方;它的另一条支脉,从耳的后方进入耳中,再出行至耳的前方,经过足少阳胆经所属之客主人穴的前方,与前一条支脉交会于颊部,由此再上行至外眼角,而与足少阳胆经相衔接。

手少阳三焦经之经气发生异常的变动,就会出现耳聋,听声模糊,咽喉肿痛,喉咙闭塞等症状。

手少阳三焦经上的腧穴主治气所发生的疾病,其症状是自汗出,外眼角疼痛,面颊疼痛,耳后、肩部、上臂、肘部、前臂等部位的外缘处都发生疼痛,无名指不能活动。

治疗上面这些病证时,属于经气亢盛的就要用泻法,属于经气不足的就要用补法;属于热的就要用速针法,属于寒的就要用留针法;属于阳气内衰以致脉道虚陷不起的就要用灸法;既不属于经气亢盛也不属于经气虚弱,而仅仅只是经气运行失调的,就要用本经所属的腧穴来调治。属于本经经气亢盛的,其人迎脉的脉象要比寸口脉的脉象大一倍;而属于本经经气虚弱的,其人迎脉的脉象反而会比寸口脉的脉象小。

【原文】

胆足少阳之脉,起于目锐眦,上抵头角 [1],下耳后,循颈行手少阳之前,至肩上,却交出手少阳之后,入缺盆;其支者,从耳后入耳中,出走耳前,至目锐眦后;其支者,别锐眦,下大迎,合于手少阳,抵于 ,下加颊车,下颈合缺盆以下胸中,贯膈络肝属胆,循胁里,出气街,绕毛际 [2],横入髀厌 [3]中;其直者,从缺盆下腋,循胸过季胁 [4],下合髀厌中,以下循髀阳 [5],出膝外廉,下外辅骨 [6]之前,直下抵绝骨 [7]之端,下出外踝之前,循足跗上,入小指次指之间;其支者,别跗上,入大指之间,循大指歧骨 [8]内出其端,还贯爪甲,出三毛 [9]。

是动则病口苦,善太息,心胁痛不能转侧,甚则面微有尘,体无膏泽 [10],足外反热,是为阳厥 [11]。是主骨所生病者 [12],头痛颔痛,目锐眦痛,缺盆中肿痛,腋下肿,马刀侠瘿 [13],汗出振寒,疟,胸胁肋髀膝外至胫绝骨外踝前及诸节皆痛,小指次指不用。为此诸病,盛则泻之,虚则补之,热则疾之,寒则留之,陷下则灸之,不盛不虚,以经取之。盛者人迎大一倍于寸口,虚者人迎反小于寸口也。

图片来源于网络,如有侵权请联系删除

【提要】本段介绍了胆经的循行路线,所属之"是动病"、"所生病",以及其经气盛、经气虚时的症状表现和治疗方法。

【注释】

[1]头角:就是指前额之上缘的两端处,即额角。

[2]毛际:就是指耻骨部阴毛的边缘。

[3]髀厌:就是髀枢,即髋关节,俗称大转子,为环跳穴所在的部位。

[4]季胁:就是指两侧胸胁下方的软肋部。

[5]髀阳:髀,就是股,俗名大腿。内为阴,外为阳;髀阳,就是指大腿的外侧。

[6]外辅骨:即指腓骨。胫骨为内辅骨。

[7]绝骨:外踝上方之腓骨末端的凹陷部位叫做绝骨。腓骨在此处似乎有所中断,故名。它又是悬钟穴的别名。

[8]歧骨:足之大趾与次趾本节后方的骨缝处叫做歧骨。

[9]三毛:是指足大趾背面,趾甲后方,第一趾关节处,有毛的部位。

[10]膏泽:膏,就是指膏脂;泽,就是润泽的意思。膏泽,就是形容油润有光泽的样子。

[11]阳厥:是指由少阳之气上逆所导致的病证。古人认为凡是足少阳胆经之经气发生异常变动而出现的病证,都是由胆木生火,火气冲逆所致,故其病证都称为阳厥病。

[12]是主骨所生病者:胆之味为苦,苦味入骨;又骨为干,其质刚,胆为中正之官,其气亦刚,故胆腑有病,可伤及于骨。所以胆腑所络属的经脉——胆经也就可以调治骨所发生的病证。

[13]马刀侠瘿:就是指瘰疬(luǒlì,音裸力),相当于现在所说的淋巴结核,俗称疬串;其生于腋下,状似马刀形者,叫做马刀;而其生于颈部者,叫做侠瘿。

【白话解】

胆的经脉足少阳经,起始于外眼角,向上循行至额角,再折而下行,绕至耳的后方,然后沿着颈部,在手少阳三焦经的前方向下走行,到达肩上,再与手少阳三焦经相交叉并出行到其后方,而进入缺盆;它的一条支脉,从耳的后方进入耳中,再出行至耳的前方,最后到达外眼角的后方;它的另一条支脉,从外眼角处别出,下行至大迎穴处,再由此上行而与手少阳三焦经相合,并到达眼眶的下方,此后再向后下方折行,到达颊车的部位,再向下循行至颈部,并与前述之本经的主干会合于缺盆部,然后再由缺盆部下行至胸中,穿过横膈膜,而联络于与本经相表里的脏腑——肝脏,并联属于本经所属的脏腑——胆腑,此后再沿着胁部的里面向下走行,出于少腹两侧的气街部,再绕过阴毛的边缘,而横行进入环跳穴所在的部位;其直行的经脉,从缺盆部下行至腋部,再沿着胸部通过季胁,并与前一支脉相合于环跳穴所在的部位,由此向下行,沿着大腿的外侧到达膝部的外缘,再下行到腓骨的前方,然后一直下行,抵达外踝上方之腓骨末端的凹陷处,再向下行而出于外踝的前方,并由此沿着足背,进入足之第五趾与第四趾的中间;还有一条支脉,从足背别行而出,进入足之大趾与次趾的中间,并沿着足大趾的外侧(靠近次趾的那一侧)行至其末端,然后再回转过来,穿过足大趾的爪甲部分,出于趾甲后方的三毛部位,而与足厥阴肝经相衔接。

足少阳胆经之经气发生异常的变动,就会出现口苦,时常叹气,胸胁部作痛以致身体不能转动等症状;病情严重时,还会出现面部像有灰尘蒙罩着一样黯无光泽,全身皮肤干燥而失去润泽之色,以及足外侧反觉发热等症状,以上这些病证就叫做阳厥病。

足少阳胆经上的腧穴主治骨所发生的疾病,其症状是头痛,颔部疼痛,外眼角痛,缺盆中肿痛,腋下肿胀,腋下或颈部病发瘰疬,自汗出而战栗怕冷,疟疾,胸胁、肋部、大腿、膝盖等部位的外侧,直至小腿外侧、绝骨、外踝前等部位以及胆经经脉循行所经过的各个关节都发生疼痛,足小趾旁侧之足趾(即第四足趾)不能活动。

治疗上面这些病证时,属于经气亢盛的就要用泻法,属于经气不足的就要用补法;属于热的就要用速针法,属于寒的就要用留针法;属于阳气内衰以致脉道虚陷不起的就要用灸法;既不属于经气亢盛也不属于经气虚弱,而仅仅只是经气运行失调的,就要用本经所属的腧穴来调治。属于本经经气亢盛的,其人迎脉的脉象要比寸口脉的脉象大一倍;而属于本经经气虚弱的,其人迎脉的脉象反而会比寸口脉的脉象小。

【原文】

肝足厥阴之脉,起于大指丛毛 [1]之际,上循足跗上廉,去内踝一寸,上踝八寸,交出太阴之后,上腘内廉,循股阴 [2]入毛中,过阴器,抵小腹,挟胃属肝络胆,上贯膈,布胁肋,循喉咙之后,上入颃颡 [3],连目系,上出额,与督脉会于巅;其支者,从目系下颊里,环唇内;其支者,复从肝别贯膈,上注肺。

是动则病腰痛不可以俯仰,丈夫 疝,妇人少腹肿,甚则嗌干,面尘脱色。是肝所生病者,胸满呕逆飧泄,狐疝 [4]遗溺闭癃。为此诸病,盛则泻之,虚则补之,热则疾之,寒则留之,陷下则灸之,不盛不虚,以经取之。盛者寸口大一倍于人迎,虚者寸口反小于人迎也。

图片来源于网络,如有侵权请联系删除

【提要】本段介绍了肝经的循行路线,所属之"是动病"、"所生病",以及其经气盛、经气虚时的症状表现和治疗方法。

【注释】

[1]丛毛:指足大趾背面第一趾关节处多毛的部位,也就是前文所提到的"三毛"。

[2]股阴:即大腿的内侧部。

[3]颃颡:hángsǎng,音航嗓,即鼻腔后部之鼻后孔所在的部位,它是鼻腔与咽部相通的部位,也是鼻的内窍。

[4]狐疝:是疝气的一种。睾丸时大时小,时上时下,如狐之出入无常者,叫做狐疝,又名偏坠。

【白话解】

肝的经脉足厥阴经,起始于足大趾趾甲后方之丛毛的边缘,然后沿着足背的上缘向上走行,到达内踝前一寸的地方,再向上循行至内踝上方八寸的部位,而与足太阴脾经相交叉并出行到其后方,此后再上行至膝部腘窝的内缘,并沿着大腿的内侧,进入阴毛之中,然后环绕并通过阴器,而抵达少腹部,由此再挟行于胃的两旁,并联属于本经所属的脏腑——肝脏,再联络于与本经相表里的脏腑——胆腑,此后再向上走行,贯穿横膈膜,并散布于胁肋,然后再沿着喉咙的后方,向上进入于鼻腔后部之鼻后孔的地方,由此再向上走行,而与眼球连络于脑的脉络相联系,再向上行,出于额部,与督脉会合于头顶的最高处(即百会穴所在的部位);它的一条支脉,从眼球连络于脑的脉络处别行而出,向下行至颊部的里面,再环绕口唇的内侧;它的另一条支脉,从肝脏别行而出,贯穿横膈膜,再向上走行并注于肺脏,而与手太阴肺经相衔接。

足厥阴肝经之经气发生异常的变动,就会出现腰部作痛以致不能前后俯仰,男子病发狐疝,女子少腹肿胀等症状;病情严重时,还会出现喉咙干燥,面部像蒙着灰尘一样黯无光泽等症状。

足厥阴肝经上的腧穴主治肝脏所发生的疾病,如胸中满闷,呕吐气逆,完谷不化的泄泻,睾丸时上时下的狐疝,遗尿,小便不通等。

治疗上面这些病证时,属于经气亢盛的就要用泻法,属于经气不足的就要用补法;属于热的就要用速针法,属于寒的就要用留针法;属于阳气内衰以致脉道虚陷不起的就要用灸法;既不属于经气亢盛也不属于经气虚弱,而仅仅只是经气运行失调的,就要用本经所属的腧穴来调治。属于本经经气亢盛的,其寸口脉的脉象要比人迎脉的脉象大一倍;而属于本经经气虚弱的,其寸口脉的脉象反而会比人迎脉的脉象小。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com