他的诗写得酣畅淋漓有语病 塞北的风沙吹起了他半世慷慨

盛唐,从来不止局限于庙堂。

这样一个百花齐放的朝代,每一地都是诗人笔下的风景。塞北荒凉的风沙吹进了诗人眼眶,他却反问起:“借问梅花何处落?风吹一夜满关山。”

他是高适,盛唐最耀眼的边塞诗人。

一,布衣年少四十岁以前,布衣这个身份一直跟随着他前行。但唐朝的士子都有登第狂,他也无时无刻不希望站在朝堂之上。三十二岁那年终于赶赴长安,可换得的却是一个落地的收场。

可他既然能够站在历史的青简上,必然有他过人的一面。他懂得蛰伏数年,把握住机遇一战成名。想来历史也给予了他天时地利,一场安史之乱,让他走到了君王眼前。

他官至左散骑常侍,是后人敬重的“高常侍”。这样的官职放在盛唐文人阶层,也算得上的极高的一位。一举成名天下知,而他更加让天下震撼的,还是他笔下真实的边塞诗。

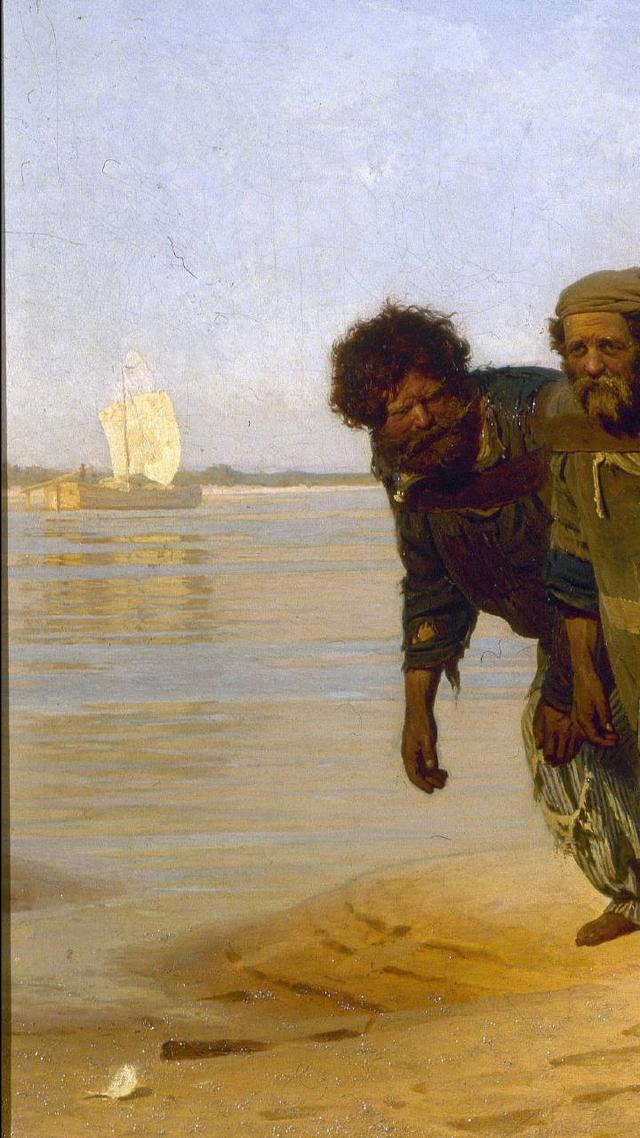

二,汉家烟尘高适笔下的边塞,虽然慷慨悲壮,但更是庸碌腐败。“战士军前半死生,美人帐下犹歌舞。”让他痛惜,“君不见沙场征战苦,至今犹忆李将军。”让他无奈。唐朝诗歌总喜以“汉家”代称,可汉时尚且有李广这般爱民如子的好将军来解救将士死生,为何到了人人称颂的大唐,美人帐下歌舞升平?

《燕歌行》以战斗顺序开展,从出征、交战,到被围困,最终战死沙场。他从一位活着归来的将士口中听完整场战争的悲壮,心里更多的是喟叹与无奈。一场恶战迫在眉睫,国家在后面重金支持,却也无法阻止将士与将军之间的矛盾。一味沉溺靡靡之音的将军,如何能为将士博取一丝生的信心?他早看透了失败的结局,却还是忍不住叹惋,为何李广不复?

唐时的边塞诗里,李广的出场率十分高,王昌龄最著名的《出塞》,也是一句:“但使龙城飞将在,不教胡马度阴山。”可无论边塞诗人如何感叹,都无法阻挡那“万里长征人未还”的归期到来。

沈德潜在《说诗晬语》中也言:“盖言劳师力竭而功不成,由将非其人故也;得飞将军则边烽自息,即高常侍《燕歌行》推重‘至今犹忆李将军’也。”

万人缅怀的李广,再没有出现在唐朝的故事之中。

但高常侍的名号,经久不衰在了大漠黄沙之中。

明月的冷光落在羌笛上,雪天的牧马归来,带来梅花落满山的消息:

雪净胡天牧马还,月明羌笛戍楼间。

借问梅花何处落,风吹一夜满关山。

——《塞上听吹笛》

关山迢递路远,为他风骨犹存,停留了边疆数年。塞北的风沙带给他半世流离,却也造就了他的一生豪迈慷慨。

三,盛唐风骨高适,无疑是盛唐边塞诗人最好的代表。同他并称“高岑”的岑参,虽也留名千古。但同他坎坷又跌宕的一生相比,也着实显得微不足道了起来。他与岑参,一个现实,一个浪漫;一个苍凉悲壮,一个瑰丽雄奇。可也正是他们互补又相似的个性,才完善了盛唐边塞诗篇。

他的边塞诗之所以刻骨铭心,最大的缘由是因为它的真实性。他在边塞数年,吹惯了风沙,看惯了胡杨,听惯了羌笛,等不到的是春风吹过玉门关。前半生布衣,畅想着功成名就。终于抓住机遇大施拳脚,可盛唐已然趋向了落寞。

最灿烂的年华太短暂了,他用一生去追逐,却还是擦肩了盛世繁华。

他的诗文慷慨,夹杂着他雄心壮志的一生。后人评说时,也是感叹:“高适才高,颇有雄气。其诗不习而能,虽乏小巧,终是大才。”

他一生的精彩都放在边塞。没有秀丽辞藻修饰,但却写出了独属于盛唐精神的大气与豪迈。写边塞,苍茫而不凄凉;赋送别,荒渺而不凄切。褪去前人窠臼,自成一代诗风。他用自己的一身铮铮傲骨化作笔墨,记载下了独属于他荡气回肠的边塞半生。

盛唐,见惯了靡靡之音,唯独他如山涧清流,开辟出了自己的一方境界。以我一生,致敬诗文。

作者:霜见十九,00后自由写手,喜爱一切古风的事物。

,

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com