关于董仲舒的天人合一的感悟(善恶皆不是董仲舒独特的人性论)

关于人性论,我国古代的思想里有两大派别,孟子的性善论和荀子的性恶论。关于人性善恶的问题自古以来很多学者都曾经深入地讨论过。告子认为人性无善无恶,全凭外界因素影响,而周代的世硕认为人性有善有恶。而汉代大儒董仲舒的人性论,则是试图调和善恶之间关系的一种尝试。从这个路子出发,后人又多有论述,比如韩愈的先天性三品论,就是建基于董仲舒的三等人性论。可以说,董仲舒对人性论的贡献,是基础性的。

董仲舒把人性分为三等:"圣人之性""斗筲(shāo,1.古时盛饭的竹器。现称淘米用的竹器为筲箕。2.水桶。)之性"和"中民之性",而以"中民之性"为主要研究对象。他说:"圣人之性,不可以名性。斗筲之性,又不可以名性。名性者,中民之性。"(《春秋繁露•实性》)因为"圣人之性"是先天至善的,不必教化;"斗筲之性"是先天至恶的,不可教化,所以两者都不是研究的主要对象。大多数人属于所谓"中民之性":既不是至善,也不是至恶,而是"有善质,而未能善"(《春秋繁露•深察名号》)。"有善质"因而有可能通过教化使之向善;"未能善"因而必须进行教育才能使之向善。

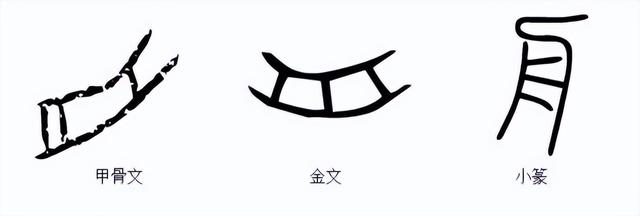

董仲舒的人性论可以说是孟子、荀子人性论的综合和发展,与孟子、荀子的观点都有同有异。在"天人感应"思想体系中,人是天的副本,人的一切都来源于天,人性也来源于天。这与孟子讲人有"良知""良能",尽性可以知天有一致之处,而与荀子"天人相分"的思想不同。但董仲舒进一步阐述了人性怎样从天命而来,又是孟子所没有论述的。在对人性的具体看法上,董仲舒的观点则与孟子不同,而与荀子接近。他从文字学的角度解释说,"性"就是"生","生之自然之质谓之性"。所谓"生之自然之质"是什么样的呢?他解释说,性犹如禾、茧、卵,善犹如米、丝、雏。善出于性,犹如米出于禾,丝出于茧,雏出于卵。两方面有联系又有区别,性是天赋予的,善是人为的,所以说"米出禾中,而禾未可全为米也。善出性中,而性未可全为善也。善与米,人之所继天而成于外,非在天所为之内也"。董仲舒在强调对"自然之质"进行人为加工这点上,与荀子强调"性伪之分"有相似之处。

董仲舒不同意孟子的性善说,还有一个理由,就是他提高了善的标准。孟子只是拿人性与禽兽之性相比,看到人性与兽性不同,故说万民之性都是善的;董仲舒是用"人道之善"的标准衡量人性,所以不能说万民之性都是善的。可以说万民之性不同于禽兽之性,但这不是圣人所说的善。董仲舒所谓的"人道之善""圣人之所说善者",是指封建制度和封建伦理的规定。他一方面把封建制度和封建伦理说成天意,使之神圣化,另方面又看到封建制度和封建伦理必须用强制手段加以推行。说人民的本性是愚昧无知的,这是剥削阶级的偏见,但说人性并非是天然合乎封建制度和封建伦理要求的,这不失为清醒的看法。于是,董仲舒的人性论归结为王者承天意以成民性,以维护封建等级制度。

在"天人合一"的思想体系里,"天"的本质决定人的本质,"天"的意志主宰人类社会,所以董仲舒把伦理准则归于"天意"。他通过神秘化的阴阳五行学说来说明三纲五常是"出于天"。他断定阴阳之间的关系是"阳尊阴卑""阳贵阴贱",由此进行推论说天为君而覆露之,地为臣而持载之;阳为夫而生之,阴为妇而助之;春为父而生之,夏为子而养之,秋为死而棺之,冬为痛而丧之。王道之三纲,可求于天。(《春秋繁露•基义》)这是讲君臣是天地关系,夫妇是阴阳关系,父子是四季关系,而天地关系和四季关系也是阴阳关系,所以他又说"君臣、父子、夫妇之义,皆取诸阴阳之道。君为阳,臣为阴;父为阳,子为阴;夫为阳,妻为阴",并强调"诸在上者,皆为其下阳;诸在下者,各为其上阴"(《春秋繁露•阴阳卑)。阴只能对阳起配合作用,不能与阳分享成功,阳居主导地位,阴居辅助地位,这是永恒不变的"天意",因而君为臣纲、父为子纲、夫为妻纲也是永恒不变的"天意"。这就叫做"王道之三纲,可求于天"。董仲舒又把五常配入五行,他以仁配木,以智配火,以信配土,以义配金,以礼配水。这种配合,如我们已经说过的,是将五行伦理化,同时又反过来以五行论证"五常"的永恒合理性。

作为封建时代社会道德伦理的"三纲",其实质是强化家族的宗法统治和封建君权,所以"三纲"的中心要求是把孝和忠绝对化。董仲舒用五行相生关系论证孝和忠是"天之经,地之义"(《春秋繁露•五行对》)。他认为四时关系体现着父子关系:春为父,夏为子;夏为父,秋为子;秋为父,冬为子。春生夏长秋收冬藏包含着子继父业、子承父志的人道意义。四时是与五行相配的,四时关系也是五行关系。在五行中土为贵,却不主四时中的任何一时,这是因为土为火所生,是火之子,不与火分享功名。子为父尽孝,臣为君尽忠皆取法于土,"忠臣之义,孝子之行,取之土。土者,五行最贵者也,其意不可以加美"(同上)。在先秦某些思想家的著作中虽然强调孝和忠,但还有"父慈子孝""君惠臣忠"的提法,君父与臣子之间义务是相互对待的。董仲舒的"三纲"思想把臣子的义务绝对化,君父对臣子却不承担任何道德的责任。

作者:儒行道心

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com