破坏与创造pc(疯狂与创造)

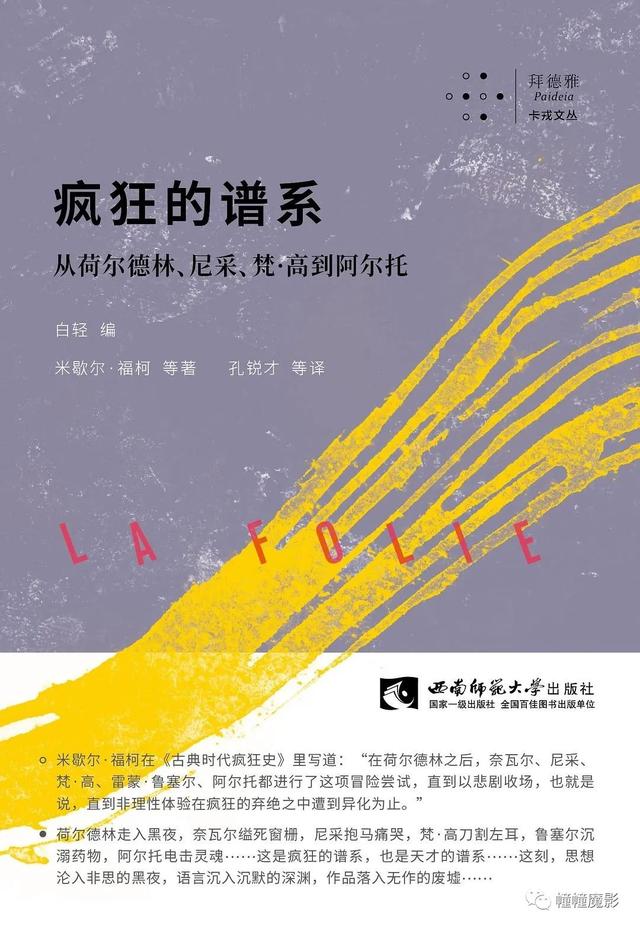

《疯狂的谱系》是不同学者的文集,文章探讨的对象包括荷尔德林、奈瓦尔、尼采、梵·高、鲁塞尔、阿尔托等人。这些文艺哲史上的著名人物有一个共同特点,就是他们都曾被诊断过精神方面的疾病。

精神疾病会让人拥有更强的创造力吗?这并不算一个肤浅的问题。从概率上讲,精神病患者中出现天才的比例大概并不比非精神病患者中的天才比例要高,然而,精神类疾病会让患者拥有的一些特殊体验,可能于本身敏感而又有才华的人而言,的确提供了程度不一、很难分清因果的某种创造养分。

神经症学家让·德莱就认为作品是某种解决方法:“我们需要惊叹的是他们知道如何能够很好地利用疾病,为内在困难找到一个解决方法,而这些困难对于其他人来说只能导致失败。”

享利·艾直接视疯癫的人为一个创造奇迹的奇迹本身,认为无意识幻觉的爆发和喷涌是一个充满了审美感情与风景的现实。

福柯更是将艺术家心理学定义为“始终纠缠于疯癫之上”,无论有没有病理学基础,艺术家成就的内部都不得不形成一种“自我与自我的关系”,他们的作品诞生于大量的矛盾与计算中。

30岁左右确诊精神分裂症的荷尔德林,在往后四十年处于疯癫状态的生命中持续创作诗歌。兰格试图将他最好的作品与精神疾病分离开来,发病后的作品越是显得混乱而不完整,发病前的作品便越显出“一种理想主义的色彩,一种哀歌的情感”。这个观点很难得到普遍的认同,因为确诊时间并不是疾病的开端,更因为荷尔德林后半生都在孜孜不倦地创作与修改自己的作品,疾病显然不能与作品割离。

奈瓦尔像福柯一样,试图否定疯癫与理性之间的非此即彼,“今天我没有发疯,正如几年前我没有死去。”在恢复“人们通常平庸地称之为理智”的东西后,他总是积极地考察自己的精神,“把我的脑袋抵向他的脑袋,紧紧地握着他的手。”也许是无意义与各种意象符号之间、自身之中的两个我之间来回切换的体验,使其作品的象征主义充满不断反转的意涵,学者们试图建构个中的内在逻辑联系,却不太有统一的意见。

其实对于任何一个持续成长的创作者而言,所有作品都未始能够呈现出内在连贯性,怎么,人们反而对确诊过精神疾病的创作者有此期待?如果没有达到这个期待,那一定是精神疾病产生的影响,人们兴奋地就这一点表示:I knew it!或许人们不是在苛责创作者,而是在苛责精神疾病。苛责精神疾病所指向的,恰恰是一种傲慢,是对人类理智和文明的高估。

大仲马认为奈瓦尔的《不幸的人》已足够证明其精神失常,阿尔托却在奈瓦尔的作品中感受到自己的生命与其如此接近。也只有同样受困于精神疾病的创作者,会看到那个在小巷昏暗路灯下吊死的诗人不仅仅经受了折磨,也看到他“从中构建中难以置信的音乐,但其价值不在于旋律或乐声,而在于低音,我是说一颗被击打的心的腹底空穴。”

在都灵的广场,晚年尼采抱住一匹受苦的马疯掉了。一旦人们将这个悲剧从象征视角去进行解读,几乎就会令人确信,人的完整性无法脱离疯癫而实现。如此解读,自然是建立在尼采作品的强大能量与洞见之上的。尼采或许最重要的概念之一“权力意志”,离“强人意志”其实相去甚远,勒内·吉拉尔剖析了瓦格纳和陀斯妥耶夫斯基对尼采的影响,认为权力意志“为介导过程的急剧阶段所要求的最自我挫败的行为提供了一种理性辩护”,但又与怨恨大异其趣,因为怨恨与臣服者与受害者有关。经受着人生中的持续失败,尼采为人类心灵开的终极药方却是——胜利。而必然性的奴役,是否令尼采看到胜利之不可能?

如果说尼采通过文字,那么梵·高通过画作,让阅读者/观看者卷进一种“永不停歇的挣扎的漩涡”或“风暴般的挣扎”之中。虽然梵·高的作品没有精准的创作时间顺序,但通过信件提及的大体年表,以及作品数量、色彩乃至笔触,雅斯贝尔斯将梵·高的作品与其精神失常的起点联系起来,打那以后的作品“充斥着一种紧张与兴奋,就好像所有的世界问题和人生问题都想要被表达出来”。

梵·高思考自身疾病时的诚挚态度令人动容,他不知道头脑的损伤是否与四肢的损伤一样能够完全治愈,恢复理智有时会令他震惊,有时他好奇完全听天由命是否反而会令病情有好处,但他又自觉做不到,因为他总是想画画,总是想处于人和物之中,“被那些与我们忙碌生活相关的东西所包围”,病情的反复又增添了他必须保持工作的紧迫感,让他像矿工一样疾速工作的,恰恰是“像暗中潜伏的危险”一样随时会复发的疾病。

他始终希望能自由地生活与创作,尽管怀疑“由于持续的脑部劳动,艺术家的想法会变得有些夸张和古怪”,但是也会偶尔幻想“画着画着,我就把自己治好了”,又深知其不可能,他向弟弟提奥道歉的文字一定刺痛了弟弟:“如果我旧病复发,请原谅我”。要是存在另一个世界,我相信他是一定能上天堂的人,或许已在那里获得久违的宁静。

阿尔托既不在奈瓦尔的灵魂内,也不在梵·高的灵魂内,但是他通过他们的作品知道,那些灵魂里面发生过可怕的爆炸,因为他自己的灵魂发生过一模一样的事情。他称颂梵·高为最像画家的画家,因为后者在脑袋里东奔西走忙乎的事物,永远不超过颜料管、画笔、主题构图和画布。这份热情的另一面,是阿尔托对精神病医生的冷酷指摘:“既要做当医生,又要做诚实的人,几乎不可能”,他认为最应被打上疯狂烙印的,是加歇医生,而不是梵·高。显然他不仅在为梵·高,也在为自己呐喊:我们这群被社会自杀的人哪!

谁才是真正发疯的那个并不是雷蒙·鲁塞尔关心的事情。鲁塞尔关心的是想象中的世界。尽管他传承的家财丰厚,去过不少地方,但他笔下那些地方从不关联他旅途中的事情,而只关联他对它们的想象。他在离群索居中艰苦不绝地创作,体验到雨果和拿破仑所体验到的荣耀。只是他的作品没有他想象的那么重要,身前身后都没有,似乎只有他坚信自己作品的伟大,但人们对他的精神世界和语言游戏展现了持久的兴趣。阿尔托试图用创作表达自己的脆弱和荒谬:“我是一个忍受了巨大精神痛苦的人,为此,我有权说话。”而鲁塞尔并不那么言说这些苦痛,不晓得是出于命运的同情还是自己的选择,在答应友人前去瑞士接受治疗的前夕,诡异去世了。

显然具备创造性的是人而不是精神疾病,但是精神疾病也许的确赋予了有创造性的人别样的东西,至少,精神疾病令人不得不囿于某种隔离中。与世隔绝带来的精神苦痛,引向思之路。

—— 完 ——

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com