淮海战役谁是核心(淮海战役到底是谁指挥的)

本文作者:张延忠,又名张九九,授权本号转发。

9月24日,济南战役即将结束,粟裕提出进行淮海战役。粟裕提出的淮海战役是以韦国清指挥的苏北兵团进攻两淮的避强战役方案,与中央军委毛主席提出的淮海战役的决战方案完全不同。

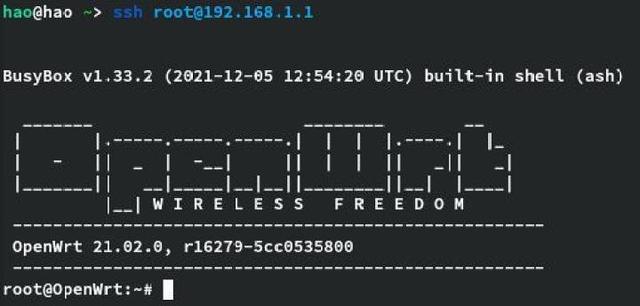

粟裕大奖在前线

9月25日,中央军委毛主席指示饶、粟,并告许、谭、王、刘、陈、李:“你们第一个作战应以歼灭黄兵团于新安镇、运河之线为目标。”

9月28日,中央军委毛主席指示,你们(华野)淮海战役第一个作战,并且是最主要的作战,需要钳制邱清泉、李弥两兵团,并歼灭黄伯韬兵团于新安镇。

淮海战役初战选择黄伯韬,势必面对与黄伯韬兵团密集的邱(清泉)孙(元良)李(弥),北面的冯治安,西面的刘汝明,南面的李延年,西南面的白崇禧集团的黄维、张轸、宋希廉,也就是整个南线70多万装备精良的蒋军。这其中五军、十八军,是国民党军五大主力之二。五军一个军四万人,105榴弹炮12门。胡琏、李弥、邱清泉都没有吃过解放军的大亏。某种程度上粟裕对这几支敌军也不是那样有底气,轻易不敢碰的。因此9月24日提出打两淮的方案。

围歼黄伯韬,势必就是碰硬,就是决战的开始。

10月11日18时(酉真)在中央军委关于淮海战役部署致饶漱石、粟裕、谭震林等电中,已经对歼灭黄伯韬作战的目标、方针及部队做出极为周密完善的部署。直到11月7日开战前,此部署并无重大的原则变化。史学界对华东野战军围歼黄伯韬的研究很充分,但还有要写清楚的问题。另文表述。

本文要阐述的不是淮海战役的过程,而是四个战略层面上同时并行的重要战役决策。注意,是与围歼黄伯韬的战役并行的战略性战役决策,而非不同阶段的作战。

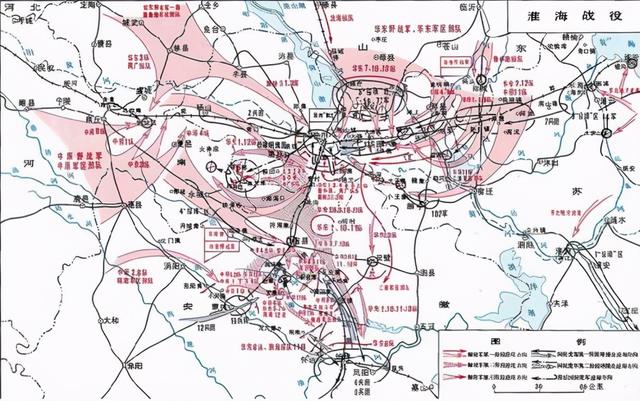

淮海战役图

在谋划淮海战役华东野战军围歼黄伯韬的同时,中央军委毛主席(或在陈毅、刘伯承、邓小平的参与下)做出了四个战略性的战役部署。如果没有这关系全局的关键的四个战略性战役的谋划,不仅歼灭黄伯韬兵团非常困难,而且也不会有以后全歼黄维和邱清泉、李弥、孙元良的胜利。要在一个战役中,将蒋军的主要精锐兵团消灭在淮河以北,是不可能的。淮海战役决战的胜利是创造出来的,不是发展出来的。

这四个并行的具有战略意义的战役决策是:

一、郑州战役,中野、华野形成了拳头,奠定了淮海战役胜利的基础

中央军委在10月11日(酉真)致电饶粟谭部署围歼黄伯韬的同时,致电陈(毅)、刘(伯承)、邓(小平)钳制孙元良:“蒋令孙元良,三个师东进,你们应急速部署,以攻击郑徐线歼敌一部的方法钳制孙元良,否则孙兵团加徐州方面,将极大妨碍华野的新作战。”(此电,军委11日发,粟裕年谱363页摘录,未注明时间)10月12日陈刘邓部署了郑州战役。

陈毅、邓小平于10月19日下午,从河南宝丰县皂角村出发,驰往郑州前线指挥。10月22日郑州解放。这一战役的胜利,使中原解放军毫无后顾之忧地,完全投入了东线作战。邓小平同志说:“打郑州开始,淮海战役即成为中野、华野两支大军共同执行的任务了。正如邓小平政委引用毛主席说过的一句话:两个解放军联合在一起,就不是增加一倍力量,而是增加了好几倍的力量。”

没有中原野战军的加入,即使华野有16个纵队,歼灭黄伯韬也非常困难,歼灭邱李孙黄就更不可能了。

郑州战役,中野、华野形成了拳头,奠定了淮海战役胜利的基础。

二、实攻新安镇黄伯韬,示形徐州 乱了敌人的阵脚

中央军委毛主席于10月11日,中央军委关于淮海战役部署致饶漱石粟裕谭震林等电中指示:“以一个至两个纵队于临韩地区李弥一个旅(此时李弥还在丰县一部分,主力转碾转附近),并力求占领临韩,从北面,威胁徐州,使邱李两兵团不敢全力东援。”

这不是一个战役,而是重要的战略性的战役部署。这一部署贯穿在11月7日以前整个南线战场所有的战役动作中。

除佯示形攻徐州的部队外,所有参加部队——不止是华东,而且中野部队,全部示形于徐州。参与东线作战的华野、中野部队于七日同一天动作。几十万军队在整个淮河以北到黄河以北,黄泛区到东海,十几万平方公里的地区,同时动作,步调一致,何等壮观! 何等气概!战无不胜!一支战争的交响乐! 不仅是一支交响曲,而且是一幅无与伦比的壮丽画面——11月7日晚,原本寂静的,以徐州为中心的津浦,陇海线鲁南、豫东、苏北大地上,万马齐喑……没有陈毅、邓小平的统一指挥和协调是不可能的。70年前,这恐怕是世界战争史上绝无仅有的,不可能有的战役行动!

直到11月9日,战斗打响的第三天,蒋军尚摸不清我军的主攻方向。直至开战后的11月13日,邱李孙才开始增援已被包围4天的黄伯韬,为整个战役整整争取了6天时间。

更重大的战略意义是使蒋军上下成了没头的苍蝇,打乱了蒋军南线的部署,不仅给歼黄争取了时间,而且给决战取胜创造了条件。

这一战略性战役部署,是中央军委毛主席部署的,全局是陈毅、邓小平指挥执行的。

三、郑州战役之后,直出徐蚌,决策徐蚌战役,占领宿县

10月22日,郑州即将解放之际,中央军委毛主席即提出迅即直出徐蚌线的意见。对这一重大的有战略意义的战役决策,陈毅、邓小平提出了极为重要的意见,使中央军委果断决策。

陈毅、邓小平(注意是陈毅、邓小平)在极为复杂的战场形势下,精心部署了徐蚌作战。此战役于11月7日与歼灭黄伯韬作战同时打响,11月15日攻占了宿县。

淮海战役主要部署者

占领宿县,完全阻绝了邱李孙和南线的刘汝明、李延年、黄维。刘李黄不仅不能北上救黄伯韬,邱李孙也南逃不了,黄维又落入了设好的套子里。

11月15日攻占宿县,是淮海战役的重大转折。这一战略性的战役决策是中央军委毛主席会同陈毅邓小平做出的,由陈毅、邓小平、刘伯承指挥的。

11月16日淮海战役总前委成立。

研究清楚宿县战役的重要战略意义,就回答了为什么总前委是11月16日成立这一重大问题。

这一问题,我另文专述。

四、调动黄维,掌握了黄维的命运,黄维不能增加打黄的困难,又跑不了

自9月24日粟裕向中央军委、华东局、中原局,提出东线作战的意见的第二天。9月25日陈毅、刘伯承、李达,就向中央军委提出了调动黄维的战略设想。从这一天起,直到12月15日,黄维的命运就紧紧掌握在陈、邓、刘的手里。黄维来早了,十几万装备精良的部队,增加了歼灭黄伯韬作战的风险,来晚了,黄维就漏网了。在淮海战役的全过程中,掌握黄维的命运,牵着黄维的鼻子走,是淮海战役胜利的重要战略性决策,是陈毅、刘伯承、邓小平对中央军委毛主席南线战略方针的全局的深刻领悟、互相默契的结果,是陈毅、邓小平、刘伯承对淮海战役的重大贡献。

这四个战略性的全局的战役部署,是中央军委毛主席的高瞻远瞩,是陈毅、刘伯承、邓小平指挥执行的。

围歼黄伯韬,就是决战的开始。

歼灭黄伯韬的战役能够取胜,不仅仅是战役部署的周密、精致,更是全局的战略决策,无以伦比、绝顶精妙!

我想说的话是,如果没有这四个全局的战略性的战役决策,全歼黄伯韬是困难的,别说是歼灭邱李孙黄。

淮海战役

华东野战军前委只指挥了全局中的一个重点,指挥的是华东野战军的一部分。提出淮海战役是谁指挥的问题的人,或许是无意的,忘记了中原野战军的7个纵队和冀鲁豫、豫皖苏的地方部队都参加了战斗,担负了对付邱、孙、刘(汝明)、李(延年)、黄(维)、张轸,还有那个宋希廉的70万蒋军的大部分;忘记了除了碾庄,还有卞徐线,津浦线,桐柏,豫西,黄泛区,蚌埠十数万平方公里,也战斗着。

陈毅、刘伯承、邓小平坚决执行中央军委毛主席的战略决策,从一开始就紧紧地盯着“围歼黄伯韬”,紧紧地关注着整个南线的邱(清泉)、李(弥)、孙(元良)、刘(汝明)、李(延年)、黄(维),要吃一个,夹一个,看一个;指挥调度着全局,全过程,高瞻远瞩,这是战略的胜利!

淮海战役是谁指挥的呢?

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com