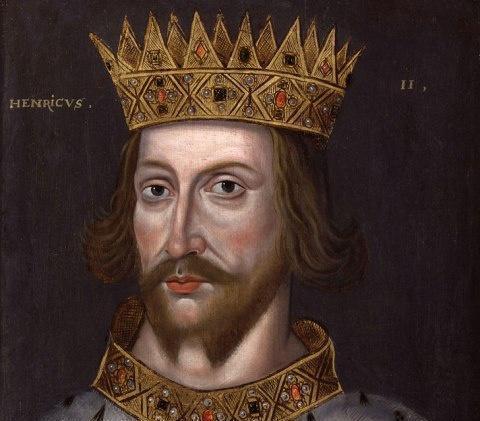

狮心王理查德爵士之死(理查被尊称为狮心王)

《大宪章》

1214年7月,英国国王约翰和德意志皇帝奥托的同盟军,与法兰西王腓力在法兰西北部的布汶(Bouvines,现在比利时境内)对决,打了一场会战,结果法方获胜。这场战斗很少能引起军事专家的兴趣,但却是一场在政治上亦即历史上影响巨大的会战。

约翰战败后逃回英吉利,法兰西王腓力二世成功地了却夙愿,彻底扫除了诺曼底地区的英国势力。另一个败者奥托也只好逃回了萨克森。他原本想使教皇对他做出的开除教籍的处分事实上无效,这个如意算盘也以失败而告终。

与此相反,与法兰西有着同盟关系的腓特烈虽然没有实际参战,却也成了胜者之一。会战结束后,法兰西王甚至对腓特烈予以了热情的关照,把败走的奥托行李中的皇冠送给了他。腓特烈这才拿到了真正的皇冠。当时,由大主教西格弗里德在美因茨主教堂为腓特烈加冕的皇冠是仿制的代用品,真皇冠还在奥托手中。

这场布汶会战成为具有历史意义的战斗还有另外一个原因,即这场会战是《大宪章》(Magna Charta)诞生的起源。约翰失败后逃回了英吉利,等着他的是英国民众即将爆发的不满情绪。他们一直忍受着以与法兰西王打仗为名而征收的高额税赋,但当他们得知这个结果之后,忍耐的限度也就到了尽头。他们纷纷表示没有必要再为这样的国王尽忠,把拒不服从的事实摆在了约翰面前。总之,本该是臣民的诸侯们已经不再信任国王约翰了。

约翰只好在写明缩小王权、扩大诸侯权力的《大宪章》上签字。要是5年前去世的理查还在王位,可能会把这样的要求付诸一笑,而英国人也不会提出这样的要求。

狮心王理查对法兰西王腓力屡战屡胜,持续巩固了英国在法兰西境内的领土。而约翰刚当上国王就一转而为屡战屡败,最终被赶出了诺曼底。约翰逃回来后,最先拒绝继续忠于他的就是在诺曼底拥有领地的封建诸侯。

在历史上,《大宪章》被认为是逼迫统治者承认市民权利的值得纪念的成果,甚至被说成是英国迈向民主的第一步。然而真相却是,英国民众认为,如果一直让能力如此低劣的人坐在头把交椅上,自己的未来将是一片黑暗。《大宪章》便是民众出于这样的危机感而采取行动的结果。在大宪章的条款中,当时英国民众最为重视的就是写明以后未经诸侯同意,国王不得提高税赋,不得新增税种的那一条。“迈向民主的第一步”始于金钱问题。这就告诉人们,税收竟是如此重要的政治。

理查被尊称为“狮心王”(Lionheart),而他的弟弟约翰却被冠以“失地王”(Lackland)的绰号。如果那个时期坐在英国王位上的不是“失地王”,那么实现“逼迫统治者承认市民权利的值得纪念的成果”也许会更加遥远。

1214年7月27日,布汶战役打响。

1215年6月15日,《大宪章》签字。

1216年10月18日,约翰在失意中去世。

拉丁语词语“Magna Charta”在日本直译成“大宪章”。如果采用拉丁语的长女意大利语的发音,应该念成“マニヤ·カルタ”(日语罗马字发音为Ma-nya Karuta)。但这个拉丁语词在日本是按德语的发音固定下来的,所以这里还是要按德语的发音念成“マガナ·カルタ”(日语罗马字发音为Maguna Karuta)。《大宪章》签署于1215年。当时还有一个人一定会对诸侯的这些要求嗤之以鼻。这个人就是当年已经20岁的腓特烈。他如此年轻,却已经明确地意识到了自己所处的皇帝地位的职责。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com