深圳大学昆明植物研究所(中科院昆明植物所等揭示种子传播新机制)

种子是裸子植物和被子植物重要的繁殖器官,种子的大小、形态、颜色、气味、化学组成和在植株上着生的位置等特征在不同的植物类群中存在广泛的变化,这些变化为种子的传播者提供了视觉、嗅觉、触觉、味觉,甚至是听觉上的感知线索,进而为种子植物和种子传播者的协同或弥散性进化提供了进化舞台。种子传播策略包括风传播、水传播、自身重力或弹力传播、哺乳动物传播、鸟传播、蚂蚁传播等。目前,对鸟和哺乳动物传播种子研究开展得较为深入,对无脊椎动物在植物种子传播中扮演的角色则研究较少。因此,一些由无脊椎动物完成的、不同寻常的种子传播策略总会激起公众对动植物共生关系的好奇,比如蛞蝓传播、无刺蜂传播、蟑螂传播、无翅大蝗传播、果实模拟粪球吸引蜣螂传播种子等。探索这些不常见的种子传播策略有利于人们真实地了解复杂的动植物互惠关系。

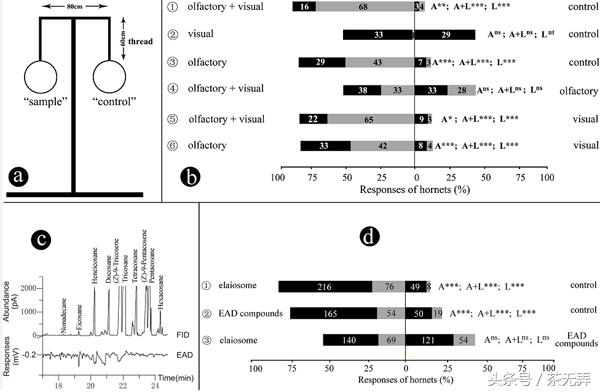

胡蜂传播,即种子被胡蜂科昆虫进行传播,是蚁播植物中罕见的种子传播类型。目前仅在3个被子植物科中被发现,即Vancouveria hexandra、龄草属的种类、沉香属的种类。然而胡蜂到底是偶然传播蚁播植物的种子,还是它们之间已形成互利合作的稳定进化关系却没得到机制上的阐述。种子释放视觉的、嗅觉的或味觉的信号是否能指引胡蜂定向识别和传播种子也是有待解决的问题。考虑到社会性胡蜂是泛化的捕食者,胡蜂对昆虫体表的碳氢化合物十分敏感,研究组推测“闻起来像猎物”可能是胡蜂传播种子的重要原因。虽然胡蜂传播种子十分罕见,但胡蜂飞行能力强,能促进蚁播植物进行长距离传播,从而使之更有利于拓展新生境、促进居群间的基因交流、减少亲本与后代的竞争等。解析胡蜂的感知系统和种子信号的关系,将有助于理解胡蜂在植物长距离传播中扮演的角色及其进化意义。

不同产地的大百部种子能被不同的胡蜂进行传播

大百部蒴果的视觉、味觉和嗅觉信号和胡蜂的潜在关系

种子附属物释放的烷烃和烯烃信号能操作胡蜂的行为

种子附属物的烷烃和烯烃信号能特异结合胡蜂触角上的识别蛋白

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com