职业病危害因素全面辨识(职业病危害因素识别)

研究职业病危害因素识别

1 目的和意义

职业病危害因素识别是职业病防治的前提,是建设项目评价、职业病危害因素监测、职业病防护实施和个人防护用品改进的依据,做好职业病危害因素识别是所有其他防治工作的前提,其必要性和重要性不言而喻。

2 术语和定义

2.1职业病危害因素

又称职业性有害因素,指在职业活动中产生和(或)存在的、可能对职业人群健康、安全和作业能力造成不良影响的因素或条件,包括化学、物理、生物等因素。

2.2职业病危害因素识别

在职业卫生工作中,通过工程分析、现场调查、工作场所监测、职业流行病学调查以及实验研究等方法,甄别生产过程中存在的职业病危害因素以及时空分布。

3 内容

3.1职业病危害因素分类

3.1.1按职业病危害因素的来源分类

3.1.1.1生产工艺过程中的有害因素

⑴化学因素

①化学毒物:包括金属/类金属及其化合物、刺激性气体、窒息性气体、酸、碱、有机溶剂等,如铅、苯、汞、一氧化碳等。

②生产性粉尘:包括无机性粉尘、有机性粉尘、混合性粉尘,如矽尘、铅尘、无机尘、棉尘、皮毛尘、人造纤维尘、混合性粉尘等。

⑵物理因素

①异常气象条件:如高温、高湿、低温。

②异常气压:如高气压、低气压。

③噪声、振动。

④非电离辐射:如高频、超高频、微波、可见光、紫外、红外、激光等。

⑤电离辐射:如X射线、γ射线等。

⑶生物因素:如炭疽芽孢杆菌、布鲁氏菌、森林脑炎病毒等传染性病源体。

3.1.1.2劳动过程中的有害因素

⑴劳动组织和制度不合理,劳动作息制度不合理等;

⑵精神(心理)性职业紧张;

⑶劳动强度过大或生产定额不当;

⑷个别器官或系统过度紧张,如视力紧张等;

⑸长时间处于不良体位或使用不合理的工具等。

3.1.1.3生产环境中的有害因素

⑴自然环境中的因素,如炎热季节的太阳辐射;

⑵厂房建筑或车间布局不合理,如有毒、无毒工段安排在一个车间;

⑶生产过程不合理,以致环境污染。

⑷缺少必要的防护设施,如缺少防尘防毒、防噪声、防暑降温、通风换气设施。

⑸采光照明不符合卫生要求。

3.1.2按职业病危害因素分类目录分类

按照《职业病危害因素分类目录》(国卫疾控发〔2015〕92 号),职业病危害因素分为六大类,包括粉尘、化学因素、物理因素、放射性因素、生物因素、其他因素。

3.2职业病危害因素分类列举

3.2.1生产性粉尘

⑴无机性粉尘

①矿物性粉尘,例如煤尘、硅石、石棉、滑石粉尘等;

②金属性粉尘,例如铁、锡、铝、铅、锰等;

③人工无机性粉尘,例如水泥、金刚砂、玻璃纤维等。

⑵有机性粉尘

①植物性粉尘,例如棉、麻、面粉、木材、烟草、茶等;

②动物性粉尘,例如兽毛、角质、骨质、毛发等;

③人工有机粉尘,例如有机燃料、炸药、人造纤维等。

⑶混合性粉尘

指上述各种粉尘混合存在。

3.2.2化学毒物

⑴金属及其化合物:主要包括铅及其化合物(不含四乙基铅)、汞及其化合物、锰及其化合物等。

⑵类金属及其化合物:主要包括磷化锌、磷化铝、氰化钠、氰化钾、砷及其化合物(不含砷化氢)等。

⑶刺激性气体:主要包括甲醛、氮氧化合物、二氧化硫、氨气、氯气等。

⑷窒息性气体:主要包括硫化氢、磷化氢(磷)、一氧化碳等。

⑸酸、碱:主要包括硫酸、硝酸、盐酸、氢氧化钠等。

⑹有机溶剂:主要包括苯、甲苯、二甲苯、正己烷、汽油等。

⑺苯的氨基硝基化合物:主要包括N-甲基苯胺、N-异丙基苯胺、对硝基苯胺、对硝基氯苯/二硝基氯苯、二苯胺等。

⑻酚、醇、醚类化合物:主要包括酚(苯酚)、对苯二酚、多氯酚(含五氯酚)等。

⑼多环芳烃类化合物:主要包括氯化萘、多氯萘、醌、蒽醌等。

⑽油类、合成树脂:主要包括柴油、煤油、蒽油、木酚油、松节油等。

⑾农药及药物:主要包括氨基甲酸酯类农药、拟除虫菊酯类农药、杀虫脒、溴甲烷、六氯苯、氯丙嗪等。

⑿其他:主要包括丙烯酰胺、丙烯腈、肼类化合物(含肼)、二甲基甲酰胺等。

3.3职业病危害因素识别方法

3.3.1类比法

利用同类或类似建设项目职业卫生检测、统计资料类推、分析建设项目产生的职业病危害因素。

注意点:应重点关注识别对象与类比对象之间的相似性,如:①工程一般特征的相似性,包括工艺路线、生产方法、原辅材料、产品结构等;②职业卫生防护设施的相似性,包括有害因素产生途径、浓度(强度)与防护措施等;③环境特征的相似性,主要包括气象条件、地理条件等。

3.3.2职业卫生调查法

职业卫生调查法是通过了解调查生产工艺、生产设备、生产过程中使用的原辅材料、产品、副产品及中间品,全面分析职业病危害因素种类及其时空分布。

3.3.3工程分析法

工程分析法是对识别对象的生产工艺流程、生产设备布局、化学反应原理、所选原辅材料及其所含有毒杂质的名称、含量等进行分析,推测可能存在的职业病危害因素。

3.3.4检测、检验法

检测、检验法是利用检测、检验手段定性、定量分析建设项目产生的职业病危害因素,如质谱分析法等。

3.3.5资料复用法

资料复用法是利用已完成的同类建设项目或从文献中检索到的同类建设项目的职业病危害资料进行类比分析、定量和定性识别的方法。属于文献资料类比的范畴,具有简便易行等优点,但可靠性和准确性难以控制。

3.3.6经验法

经验法是依据所掌握的相关专业知识和实际工作经验,借助自身经验和判断能力对工作场所可能存在的职业病危害因素进行识别的方法。主要适用于一些传统行业中采用传统工艺的工作场所的识别,其识别准确性受评价人员知识面、经验和资料的限制,易出现遗漏和偏差。

3.3.7理论推算法

是一种职业病危害因素定量识别的方法。利用有害物扩散的物理化学原理或噪声、电磁场等物理因素传播与叠加原理定量推算有害物存在浓度(强度)。如利用毒物扩散数学模型可预测与毒物散发源一定距离的某工作地点的毒物浓度,可利用噪声叠加原理预测工房内增加噪声源后噪声强度的变化。

3.4收集资料

3.4.1 项目建设情况与设计资料。

3.4.2 生产工艺过程与主要生产设备。

3.4.3 生产过程中使用的原料、辅料、中间产品、产品及副产品。

3.4.4 物料SDS。

3.4.5 职业健康监护与监测资料。

3.4.6 相关评价报告。

3.5现场调查

3.5.1企业基本情况调查

包括企业名称、地址、规模、隶属关系、性质、机构设置、劳动定员、岗位划分、工作班制等。

3.5.2原辅料及产品调查

生产过程中使用的原辅材料,生产的产品、副产品和中间产物等的种类、数量、纯度、杂质及其理化性质。

3.5.3生产工艺和设备

包括设备类型、数量及其布局;主要工艺参数,生产方式,生产状态等。

3.5.4各岗位(工种)作业人员的工作状况

包括作业人数、工作地点及停留时间、工作内容和工作方式;接触职业病危害的程度、频度及持续时间等。

3.5.5主要工作场所的劳动条件

主要车间、工段和工种是否按照卫生要求进行合理布局、采光照明、车间微小气候状况是否符合卫生要求、相邻车间有无相互影响等。

3.5.6调查方法

职业卫生调查常通过“听、看、问、测、查、算”的方法进行。听:听取介绍;看:现场观察和查看有关的资料;问:口头询问;测:生产环境监测和生物监测;查:职业健康检查;算:资料分析。

3.6危害因素筛选

筛选主要职业病危害因素,作为现场采样监测、进一步定量识别的依据:

①有害因素对人体危害性大、毒性高;

②现场浓度(强度)较高、出现机会多;

③作业人员接触人数多、机会多;

④有国家职业接触限值标准,如《工作场所有害因素职业接触限值》所列的化学因素和物理因素;

⑤《职业病危害因素分类目录》国卫疾控发〔2015〕92号、《高毒物品目录》卫法监发[2003]142号、《危险化学品目录》(2015版)等规范所列的有害因素。

⑥有采样职业卫生检测国家标准。对于一些通过现场调查、工程分析等还不能全面定性识别的建设项目,应采用气相色谱质谱分析仪等先进设备进行实测,以免遗漏重要职业病危害因素。

3.7职业病危害因素识别的注意事项

3.7.1 工程分析应全面深入。

3.7.2 不能忽视劳动过程和生产环境中的职业性有害因素。

3.7.3 职业病危害因素识别应主次分明。

3.7.4 不能忽视特殊环境下的职业病危害因素识别。

3.7.5 不能忽视特殊环境下的职业病危害因素识别。

⑴密闭空间职业病危害因素识别;

⑵异常运转情况下职业病危害因素识别;

⑶维修时职业病危害因素识别;

⑷工程项目建设期职业病危害因素识别。

参考文件

《中华人民共和国职业病防治法》(2017年11月4日修订)

《工作场所职业卫生监督管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第47号)

《职业病危害因素分类目录》国卫疾控发〔2015〕92号

《高毒物品目录》卫法监发[2003]142

《危险化学品目录》(2015版)

《工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素》GBZ 2.1-2007

《工作场所有害因素职业接触限值第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007

职业病分类和目录

职业病的概念

Ø 职业病:

企业、事业单位和个体经济组织等用人单位的劳动者在职业活动中,因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害因素而引起的疾病。

Ø 注意点:

医学上所称的职业病泛指职业病危害因素所引起的疾病,而在立法意义上,职业病却有其特定的范围,即指政府所规定的法定职业病。

职业病分类和目录

职业病分类和目录(10大类132种)

✔ 职业性尘肺病(13种)及其他呼吸系统疾病(6种)

✔ 职业性皮肤病(9种)

✔ 职业性眼病(3种)

✔ 职业性耳鼻喉口腔疾病(4种)

✔ 职业性化学中毒(60种)

✔ 物理因素所致职业病(7种)

✔ 职业性放射性疾病(11种)

✔ 职业性传染病(5种)

✔ 职业性肿瘤(11种)

✔ 其他职业病(3种)

1职业病目录调整历程

1957年,我国首次发布了《关于试行“职业病范围和职业病患者处理办法”的规定》,将职业病确定为14种。

1987年,对职业病目录进行调整,增加到9类99种。

2002年,职业病防治法实施,原卫生部联合原劳动保障部发布《职业病目录》,将职业病增加到10类115种。

国家卫生计生委、国家安全监管总局、人力资源社会保障部和全国总工会联合对《职业病分类和目录》进行了调整。仍然将职业病分为10类,但对3类的分类名称做了调整。职业病病种由原来的115种职业病调整为132种。

2职业病目录调整原则

坚持以人为本,以维护劳动者健康及其相关权益为宗旨。

结合我国职业病防治工作的实际,突出重点职业病种。

与我国现阶段经济社会发展水平和工伤保险承受能力适应。

保持《目录》连续性和可操作性,建立动态调整的工作机制。

公开、透明,充分听取各方面的意见。

3职业病病种的遴选原则

有明确的因果关系或剂量反应关系。

有一定数量的暴露人群。

有可靠的医学认定方法。

通过限定条件可明确界定职业人群和非职业人群。

患者为职业人群,即存在特异性。

4职业病分类的调整

——调整后仍将职业病分为10类,其中3类的分类名做了调整。

将原“尘肺”与“其他职业病”中的呼吸系统疾病合并为“职业性尘肺病及其他呼吸系统疾病”;

将原“职业中毒”修改为“职业性化学中毒”;

将“生物因素所致职业病”修改为“职业性传染病”。

5职业病病种的调整

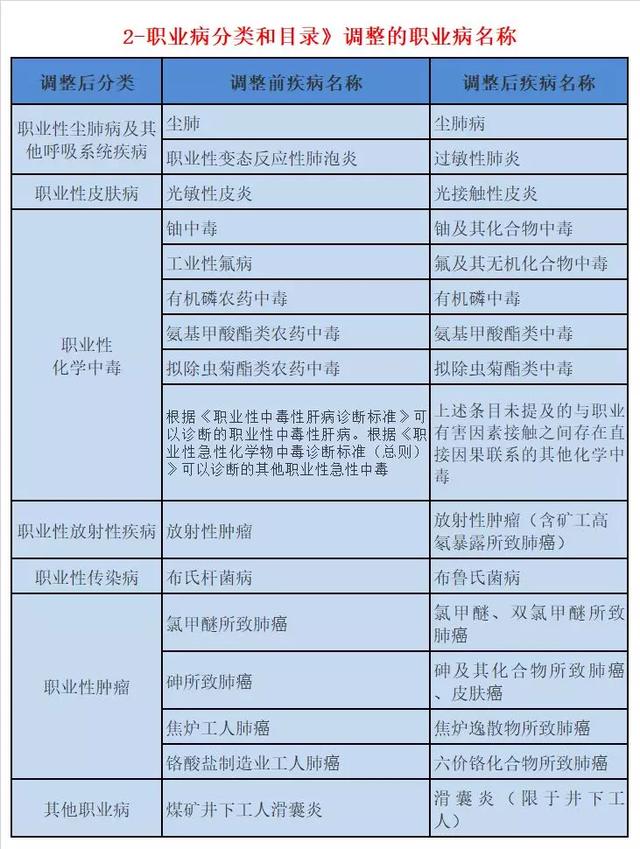

——修订后的《职业病分类和目录》由原来的115种职业病调整为132种(含4项开放性条款)。其中新增18种,对2项开放性条款进行了整合。另外,对16种职业病的名称进行了调整。《职业病分类和目录》调整前后变化详见下表。

附表一:

《职业病分类和目录》新增加的职业病名单

附表二:

《职业病分类和目录》调整的职业病名称

①职业性尘肺病及其他呼吸系统疾病的调整内容

在职业性尘肺病中,将“尘肺”修改为“尘肺病”。

在职业性其他呼吸系统疾病中:

- 增加刺激性化学物所致慢性阻塞性肺疾病、金属及其化合物粉尘肺沉着病(锡、铁、锑、钡及其化合物)和硬金属肺病;

- 将“变态反应性肺泡炎”修改为“过敏性肺炎”。

②职业性皮肤病、眼病及耳鼻喉口腔疾病的调整内容

在职业性皮肤病分类中:

- 增加1种职业病:白斑;

- 将“光敏性皮炎”修改为“光接触性皮炎”。

职业性眼病分类未作调整。

在职业性耳鼻喉口腔疾病分类中,增加1种职业病:爆震聋。

③职业性化学中毒的调整内容

增加5种职业病:分别是铟及其化合物中毒、溴丙烷中毒、碘甲烷中毒、氯乙酸中毒和环氧乙烷中毒;

将“铀中毒”修改为“铀及其化合物中毒”,将“工业性氟病”修改为“氟及其无机化合物中毒”,将“有机磷农药中毒”、“氨基甲酸酯类农药中毒”和“拟除虫菊酯类农药中毒”分别修改为“有机磷中毒”、“氨基甲酸酯类中毒”和“拟除虫菊酯类中毒”;

将“根据《职业性急性化学物中毒诊断标准(总则)》可以诊断的其他职业性急性中毒”和“根据《职业性中毒性肝病诊断标准》可以诊断的职业性中毒性肝病”两个开放性条款进行整合,修改为“上述条目未提及的与职业有害因素接触之间存在直接因果联系的其他化学中毒”。

④物理因素所致职业病及职业性放射性疾病的调整内容

物理因素所致职业病分类,增加2种职业病:分别是“激光所致眼(角膜、晶状体、视网膜)损伤”和“冻伤”。

职业性放射性疾病分类,扩大放射性肿瘤范围,将“矿工高氡暴露所致肺癌”列入放射性肿瘤范围。

⑤职业性传染病的调整内容

增加2种职业病:“艾滋病(限于医疗卫生人员及人民警察)”和“莱姆病”;

将“布氏杆菌病”修改为“布鲁氏菌病”。

- 艾滋病(限于医疗卫生人员及人民警察)是指医疗卫生人员及人民警察在职业活动或者执行公务中,被艾滋病病毒感染者或病人的血液、体液,或携带艾滋病病毒的生物样本,或废弃物污染了皮肤或者黏膜,或者被含有艾滋病病毒的血液、体液污染了的医疗器械或其他锐器刺破皮肤感染的艾滋病。

- 莱姆病是一种主要通过蜱叮咬,由伯氏疏螺旋体引起的慢性自然疫源性疾病,多发生在林区,且发病区域很广。长期在林区工作者,受蜱叮咬后感染和发病概率较高。

⑥职业性肿瘤的调整内容

增加3种职业病:分别是“毛沸石所致肺癌、胸膜间皮瘤”, “煤焦油、煤焦油沥青、石油沥青所致皮肤癌”,“β-萘胺所致膀胱癌”;

将“氯甲醚所致肺癌”修改为“氯甲醚、双氯甲醚所致肺癌”,将“砷所致肺癌”修改为“砷及其化合物所致肺癌、皮肤癌”,将“焦炉工人肺癌”修改为“焦炉逸散物所致肺癌”,将“铬酸盐制造业工人肺癌”修改为“六价铬化合物所致肺癌”。

⑦其他职业病的调整内容

将“煤矿井下工人滑囊炎”修改为“滑囊炎(限于井下工人)”;

增加“股静脉血栓综合征、股动脉闭塞症或淋巴管闭塞症(限于刮研作业人员)”。手工刮研作业在机床生产、精密加工和维修中十分普遍,具有一定暴露人群。由于刮研作业长期压迫,一些劳动者出现股静脉血栓、股动脉闭塞或淋巴管闭塞症状。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com