为什么吃了蒜味道一直有(蒜吃过大蒜连呼吸都)

在喜爱大蒜的人眼中,基本上什么食物都能和大蒜挂钩,凉拌菜要配点蒜,火锅蘸料要加点蒜泥,炒菜必须用蒜爆锅,什么都离不开蒜。但也有不少人,一看到大蒜就躲得远远的,自己绝对不吃,看到别人吃蒜也要躲得远远的。大蒜的味道实在是太“上头”了,并且后劲十足。

美味的食物有很多,为何人们会喜欢重口味(臭)的大蒜呢?

大蒜

大蒜为百合科,葱属植物的地下鳞茎。大蒜整棵植株具有强烈辛辣的蒜臭味,蒜头、蒜叶(青蒜或蒜苗)和花薹(蒜薹)均可作蔬菜食用,不仅可作调味料,而且可入药,是著名的食药两用植物。

No.1 大蒜从哪儿来?

大蒜起源于中亚和地中海地区,汉朝时期被引种到中国,9世纪传入日本和南亚地区,16世纪前叶在非洲和南美洲开始栽培,18世纪传入北美洲,现已在世界各地广泛栽培。

早在6000年前,古巴比伦人就开始种植并崇拜大蒜,他们用蒜汁涂身和擦洗婴儿,把大蒜串起来挂在脖子、墙壁上顶礼膜拜。国王更是食蒜成癖,大蒜就成了老百姓的贡品。

后来大蒜传到了埃及和整个地中海地区。至今地中海地区的人们还非常喜欢吃蒜。

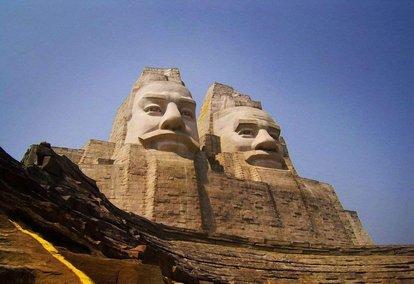

大蒜与金字塔

古埃及人认为大蒜是力量的源泉和象征。

相传,埃及法老胡夫在修建大金字塔时,作为报酬,给工人们发大蒜、洋葱和萝卜等食物,这些都被作为历史记录刻在了金字塔内部的墙壁上。在所有食物中,大蒜最受工人们欢迎和喜爱,在修建过程中,工人们曾因大蒜供应的中断而罢工,结果法老胡夫只得花费大笔黄金购买大蒜,使工程得以竣工。

希罗多德记述道:“在修建金字塔的过程中,法老花费了约40吨白银来购买大蒜,这才保证工人们最终完成金字塔的修建。”

No.2 大蒜是如何传入中国的?

据史料记载,大蒜是西汉时期,张骞从西域带回来的。

公元前139年,汉武帝派张骞出使月氏,没想到刚进入了匈奴地界,他们就被匈奴骑兵扣留。由于环境恶劣,水土不服,不少人都得了重病,浑身浮肿,腹泻不止,张骞当时也得了重病,十分痛苦。

无奈之下,张骞带领其他兄弟寻找可以充饥的东西,只看房前房后到处是一墩墩的“野菜”。无奈之下,张骞对其他的兄弟说:“与其挨饿等死,还不如先吃点试一试,减少挨饿之苦,再想其他办法。”

大家纷纷吃起来,没想到这种辛辣的“野菜”不仅可以食用,更神奇的是它还可以治疗疾病腹泻。第二天,一些兄弟的浮肿便减轻了,腹泻也好了,大家把这“野草”看成“救命神草”。

从此以后,张骞去哪里都会带上它,回汉朝时,把“神草”也带回来了,便在中国开始迅速普及。

No.3 大蒜为何这么臭?

整瓣的大蒜几乎闻不到什么气味,但是一旦切开、碾碎蒜味就会变浓。这是因为在切片或者破碎后,大蒜中的蒜氨酸在酶的作用下被催化反应生成了大蒜素。

大蒜素含有较浓气味,具有强烈的大蒜臭,味辣,所以我们平时吃大蒜觉得辛辣,就是大蒜素在“作怪”。所以如果希望更大程度的食用到大蒜素,可以把大蒜拍碎,或是切成蒜蓉后放置一会再食用。

需要注意的是大蒜素的沸点是80℃~85℃,所以如果希望摄取大蒜素,建议大家不要高温烹饪,完全熟透的大蒜,气味将变淡不少。

蒜味是大蒜的自我防御

对植物而言,产生刺激性的“蒜味物质”其实也是一个防御过程,这些物质具有抗菌、抗真菌作用。

No.4 蒜味只停留在口腔里?

对于小农来说,大蒜吃起来的味道还是可以接受的,但是,吃完蒜之后萦绕身边的蒜味真是挥之不去,刷几次牙都刷不掉。

当大蒜随着其它食物进入到胃中,胃液进一步分解大蒜中的化合物,就在这时,一种叫做烯丙基甲基硫醚(AMS)小分子物质被分解出来。AMS凭借“小巧”的分子量轻易穿过胃粘膜,进入活动范围更广的血液中。这是大蒜中唯一一种能进入血液的成分,但只此一种就足以让蒜味萦绕全身。

从嘴里散发的蒜味最多只持续24小时,借助外物去除还能将时间缩得更短。但血液中的AMS则居无定所,还有可能会“溜”进肺循环里,参与到呼吸作用中。这个时候,无论是嘴里,还是鼻腔里,呼出的气体中都含有AMS,刷牙已经解决不了问题了——连呼吸都是臭的。

就这样,蒜味随着呼吸慢慢散去,直到散尽......

如何有效去除蒜味?

为了享用美食,而不留下气味,人们想出了很多“偏方”,刷牙、嚼茶叶、喝牛奶、吃薄荷糖等等,究竟哪种是最有效的呢?

经过许多对比测试,人们发现酚类化合物会与AMS这类硫化物结合,结合后分子的体积变大,变大后就无法再进入到肺循环中,气味也随之去除了。

而苹果、生菜、薄荷等食物就含有酚类化合物,不如下次吃蒜的时候搭配它们一起试试?

TIPS:

讨厌蒜味的还有它:

不仅人类不喜欢蒜味,有一种昆虫也对蒜味(大蒜素)十分厌恶——蚊子。

不妨试试将大蒜剥皮,切成碎片,放在窗台、门口以及下水道周围等蚊子可能“有机可乘”的地方。

跟小农一起,动手制作个“驱蚊利器”试试效果吧?

,

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com