古代宰相制度的演变过程(从与皇帝坐而论道嬗变到叩头跪拜)

【古代宰相经历的四次嬗变,究竟是什么力量驱使?其总根源是什么?】在中国古代除了皇帝,还有一个职位的人群比较受关注,就是宰相。提到宰相,人们一般就会想到“一人之下万人之上”这句俗语,这的确曾经是他们的写照。宰相是中国封建时期一个国家之中只对皇帝负责,总揽国家政务者的俗称。宰相的职务名称虽因朝代不同而异,却总是“掌丞天子助理万机”,“在一人之下万人之上”,他们位极人臣,可以影响皇帝的决策,因此可谓权倾天下。他们在皇帝眼中,一方面是十分必要的工作助手,另一方面他们也是分享皇权,影响皇帝独裁的对手。总体来说,二者是既有合作又有竞争的关系,随着时代的发展,相权呈现不断被皇权“争夺——侵占——剥夺”的趋势,二者相争相伴达近两千年,一直持续到封建社会覆灭为止。

纵览中国封建社会发展,发展历程,宰相职权的演变,经历了迂迥曲折,前后大致经过了四次嬗变。

一次嬗变|从三公到三省(秦汉至魏晋南北朝)先秦之时各诸侯国均有相或相邦(相国),丞相一般是相国的副手。秦始皇统一天下后,设左右丞相,秦二世时又增设中丞相。刘邦建汉后,承袭秦制,初期时,在朝廷的中央机构设立了三公:即丞相、御史大夫和太尉。在三公中,以丞相为最高长官,一切庶政由丞相总揽,辅佐皇帝进行决策,这时的丞相权力很大,算是名副其实的“一人之下万人之上”;御史大夫相当于丞相的助理,侧重辅助丞相完成监察百官的工作;太尉是丞相之下的军事长官,执掌军事事务大权。那时的丞相是名副其实的位高权重,是实实在在的百官之首,下受百官景仰,上得皇帝尊重。正所谓:“丞相进,天子御座为起,在與为下:丞相有病,皇帝法驾亲自问疾”,上下对丞相的礼遇之隆,可谓极矣。但好景不长,随着封建专制制度的发展,以及强势皇帝对皇权的加强,丞相的职权开始被一点点削弱。

汉武帝刘彻就是一个不愿意分享皇权的皇帝,他为了实现独揽朝政的目的,开始对身边官员进行分化,区分出内朝官和外朝官,内朝官虽然职位不高,但都是皇帝最信任的人,外朝官则是以丞相为首的百官,即中央政府的行政机构和贯彻诏令的执行机构。按当时的规定,朝廷诏令必须由相府发出。起初,皇帝身边的近臣侍中、常侍、给事中,尚书等组成的内朝官员,虽有参与机务的资格,但开始多数是帮皇帝处理皇室的家常事务,较少参与朝政的决策,到后来,武帝对他们的意见则越来越重视。武帝出于强化皇权的需要,开始专以宦官为尚书,充任其秘书班子,并使之掌理朝廷文书、奏章,担负承上启下等要务,使丞相权力被削弱。

后来传到汉成帝时期,相权再进一步被削弱。成帝改换御史大夫为大司空,与大司马(武帝废太尉,设大司马)丞相并列,皆为宰相,使三者互不相属,都直接向皇帝负责,这样便组织形式上取消了自秦以来只有丞相是最高行政长官的地位,丞相的监察和军事等职权被明显剥离,相权被进一步削弱。

与此同时,成帝还强化内朝官尚书的权力,分设尚书五人,不仅掌管图书、章奏、封奏,还可以秉承帝命“宣示内外”,使内朝官的权限,比武帝时期又提升了一截。

东汉光武帝刘秀当政时期,为防范三公权重倾主,再把尚书队伍扩大为尚书台,设尚书令、尚书仆射,还有管理各方面政务的六曹尚书,以及丞郎几十人。随着尚书组织的壮大,他们的权力再被增大,此长彼消,三公职权又被减小。所谓“虽设三公,事归台阁”,正是这种权力转移的真实写照。章、和二帝以后,尚书台更是“总领纲纪,无所不统”。从此实权已完全转移到由皇帝亲信的宦官或小人物组成的私人秘书班子的手中,西汉时期赫赫有名的三公,早已靠边站,成为“备员而已”。

魏晋南北朝时期,虽然当时的数百年间中原地区多数处于分裂割据状态,但各个王朝的封建专制主义特性,却未曾改变。在尚书台的基础上,又开始形成三省,即:中书省、门下省和尚书省。其职权范围,包括起草、讨论和颁行诏令等全部大事。三省的长官(即中书省的中书令、门下省的侍中、尚书省的尚书令),成了实际上的宰相,而原来的三公,仅是优礼某些高官的尊称,是有名无实的“赠官”而已。这是相职嬗变最为曲折复杂的一个轮回。

二次嬗变|从三省到二府(从隋唐到宋元)隋文帝杨坚统一中原后,明令宣布“废除三公府僚”,以三省长官“为宰相之职”。唐“因隋制,以三省之长中书令、侍中、尚书令共议国政”,亦称“此宰相职也”。这次又从制度上确定了三省为中央政府的正式机构,使其完全脱离了内朝官的地位。作为唐朝中央政府首脑机关的三省制度,发展已经比较完备。中书省是制定和下达政令的中枢机关;门下省是最高的监察机关;尚书省是最高的执行机关。从而加强了这些实权宰相之间相互制约的关系,使皇权达到畅行无阻的目的。

但是伴随着时代的不断发展,皇帝对集权的热情永远高涨,特别是强权人物更是不会满足。因为唐朝初年的三省制度实际是宰相职权分散回归,所以,唐太宗称帝后,他又开始在三省之外重新任用人员组成秘书班子。从唐太宗开始,他把翰林学士召入到禁中,代替中书省长官起草诏令,逐渐相沿成习,高宗以后这种做法逐渐成为定制。到了宣宗时,朝廷正式成立了翰林学士院。于是,由他们开始“专掌内命”,“凡拜免丞相”、“号令征代”等大事,一概出自他们之手,三省宰相的职权,渐渐又被通天的“天子私人”班子夺去。

进入中唐以后,皇帝又新的秘书班子升级为枢密院,由皇帝身边的宦官充任枢密使,凡有重大事情,都由枢密使呈报皇帝,一旦有令,则“宣付中书、门下施行而已”。五代时期,枢密使虽改用士人,但他们“皆天子心腹之臣”,“其权重于宰相”而不变。

宋朝时,起初“宋承唐制”,在三省之外,另设新的“中书”于宫廷之内,“与枢密对掌大权”,中书为文,枢密是武,号称“二府”,这两者都是后来居上的新的秘书班子,而翰林学士院,仅仅县花一现,就让位于中书矣。至此,二府完全代替了三省。到南宋时更将三省“废为闲所”,进而“删去三省长官虚称”,正式废除了三省制度,这与隋初废除三公府僚,可谓异曲同工,以同样的形式,完成了相职演变的第二次嬗变。

元朝又恢复中书省作为政务中枢机构,主官中书令通常由太子兼任,下设左右丞相,再下还有副职左右丞及参知政事等皆属宰相,最多时达到十多人。

三次嬗变|罢二府兴内阁(从明太祖到明成祖以后)明朝初年,依宋元之旧例,仍以二府充当相职机构,但为时甚短。朱元璋为了防止大臣篡权,处心积虑地杀掉了宰相胡惟庸,并趁机废除了丞相,将部分相权分置于六部,然后由皇帝直属,随即又颁诏天下,规定大明朝永远不得再设宰相职位,如“臣下有奏请设立者,论以极刑。”但皇帝“日理万机”,不能“一一周详”,于是朱元璋又亲手培植了一个新的秘书班子,帮自己办事,他从翰林学士中,招纳一些认为可信任者入内廷,称之为“大学士”,规定这些人“备顾问”,但不得于预政事。由于老朱异常能干,他一路走下来,还觉得这样不错。

待到朱棣称帝后,为“避宰相之名”,他又把只备顾问的殿阁之内的大学士改称为“内阁”。虽然内阁与宰相名称已截然不同,然而他们辅佐皇帝的实质却并无二致。所以,就在明成祖时期,内阁大学士开始公然以显赫的身份“参预机务”,成为朝廷最重要的人物。从此,皇帝遇有疑难问题,则“每召内阁造膝密议,人不得与闻”。后来,甚至连奏章也不用皇帝亲理,皆由内阁票拟,再由皇帝身边的太监按皇帝的意思确定是否批。所以,当时有个叫陈龙正的官僚,冒死给皇帝上书指出,“调本朝不没宰相,然今之辅臣(内阁)……无所不统……云此官无相名,实有相职”。明朝名义上废除了宰相,采用内阁加宦官辅助皇帝施政的办法,结果导致明朝太监一茬比一茬厉害,直至最后将大明朝拖下覆灭的深渊。

清初大体沿用明制,任用内阁“承旨拟奏”,作为办理朝政的重要机关,同时,清朝还保存了满洲贵族“议政王大臣会议”这个枢密机构,凡军事要务,悉交议政王大臣处理,其政治地位高踞于内阁之上。

到雍正时期,他又在内廷设立了军机房,之后改称军机处,作为“内廷差使”,精选亲近、干练的臣子三至五人,充任军机大臣。军机处起初由军事原因设立,后来“庶政之机密,亦归裁决”,于是“政权悉归军机”,扩展到一切庶政事务。在这种情况下,无形中废除了“议政王大臣会议”,而内阁更是徒具虚名,成为传达诏令、公布文告的一般事务机构了。

由内阁到军机处,依然是以内朝官代替正式的外朝行政机构,就实质来说,它仍是皇帝秘书班子取代宰相职位的表现。到此,中国封建社会的相职,周而复始地按照同一模式完成四次嬗变而告终。

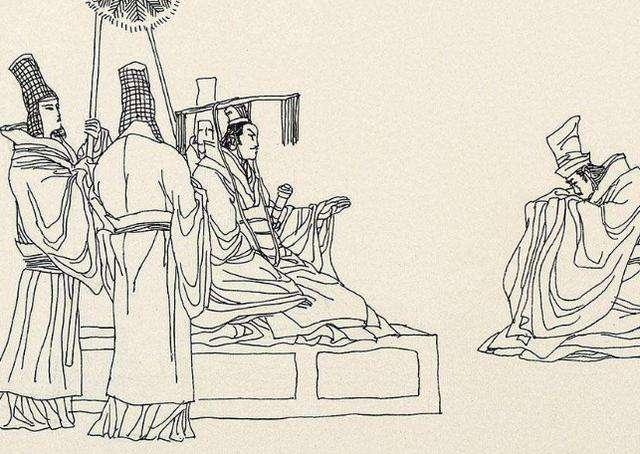

两千多年的封建专制主义制度的发展,皇帝的权威与日俱增,而宰相的地位则日益分散下沉。在宋代以前,宰相与皇帝尚可坐而论道;从宋代开始,丞相答对,一般就只能站立廷前了;待到明清时候,所谓宰相就唯有叩头称万岁的份了。

为什么皇帝总是要压制和打压宰相呢?为什么取代相职的总是皇帝的私人秘书班子呢?

原因很明显,因为封建专制政体赋予了皇帝至高无上的权力和神圣不可侵犯的尊严,所以皇帝成为整个封建统治阶级内部一切矛盾的总根源。皇帝的这种优势,必然驱使其追求独裁统治和唯我独尊,所以,这些本质特征使皇帝成为妥妥的孤家寡人。因此,皇帝既需要宰相辅佐其不足和不能,又担心相权过大产生威胁,就这样,在千年的纠结中,皇帝不停地折腾宰相,才形成了这种一次又一次的嬗变。在中国的封建社会里,皇帝与宰相的关系,表面看来,虽也有些脉脉温情,但本质上却是矛盾重重,上疑其下,下惧其上,上下离心,无处不有,无孔不入。

于是,皇帝对自己的辅臣宰相,既得用之,又必防之,而他们认为最切实可行的办法,就是任用身边地位较低的官僚,或者是亲信,甚至是家奴和宦官。总之,皇帝更喜欢那些对自己最顺从、最崇拜的人组成私人的秘书班子,以分割相权,降低宰相的职权。这样,就接连不断地发生了皇帝私人班子取代宰相的轮回嬗变。由于嬗变规律的作用,注定了王朝的行政长官,总是被皇帝的私人班子牵着鼻子走的历史命运。最终皇帝秘书班子的形形色色人物,很多都走向了自己的反面,这也是封建专制制度在发展中的必然产物。

图片来源于网络,如有侵权请提醒删除。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com