催人泪下撕心裂肺的秦腔(挥之不去的华州乡愁)

最美的乡音——秦腔

作者:红篱笆

阿克苏居然有秦腔自乐班,得知家乡戏曲在边疆居然很火是几年前的事了。这透露一个信息,秦腔并没有被遗弃,并没有没落。只要有秦人的地方就有秦腔,这是非常让人欣慰的。

出生于陕西华州,是秦风秦韵秦腔的秦地。关中的秦腔,陕北的秧歌,陕南的花鼓,可谓是陕西的文化三宝。关中人成天喜欢看戏听戏唱戏,村子地处秦岭山到平原的过渡地带的黄土塬上,是个家乡秦腔戏窝子。从小耳濡目染,不会唱也会哼几句。

对于秦腔,一度喜欢一度厌烦。

喜欢是不知不觉的,父母喜欢,娘胎里大概胎教的缘故,随便哼几句感觉像模像样。算是一种业余爱好。碎娃那会儿,放学从塬坡坡上回家,长坡底的小路很长,和发小们站在半坡塬上,听着村里高音喇叭的戏,就一人一句学唱,唱得不亦乐乎,把村口槐树上的鸟儿都能醉倒了,飞来飞去地在头顶给我们用鸟语伴奏,不过这是自我标榜的话,自己醉没陶醉就不用说了,不过自我感觉不错,觉得塬上土坡里的空气都是张扬的,悠扬的秦腔荡气回肠,回荡在沟凹凹里,村里的娘娘们听得直叫好。记得上初中,在自习课堂哼秦腔《虎口缘》中贾莲香的唱段,被一位老师听到,没批评我捣乱自习课堂,反倒自那以后被发现是个戏精后,老师就经常让我到他办公室唱,是那种他拉胡胡我唱的形式。学校在镇上,逢集市,被老师叫到校门楼上唱的那段戏,如今依然记忆犹新,听说那天镇上赶集会的人们听了后都拍手叫好。后来,一次学校搞文艺活动,让我上台还清唱了一段,那次表演是第一次上台也是最后一次,因为我紧张,当时站台有点偏台,并没有唱好。不过从此全校师生都记得我会唱戏。时隔多年的而今,初中老同学记不住我的学习好坏,也记不住我的长相,一说起来,就记得那个年级那个班里有个唱秦腔的女生,有点稀里糊涂的被贴上了标签,“会唱秦腔爱唱秦腔”成了我的一个符号,而这些,都是爱好秦腔的最初原动力。

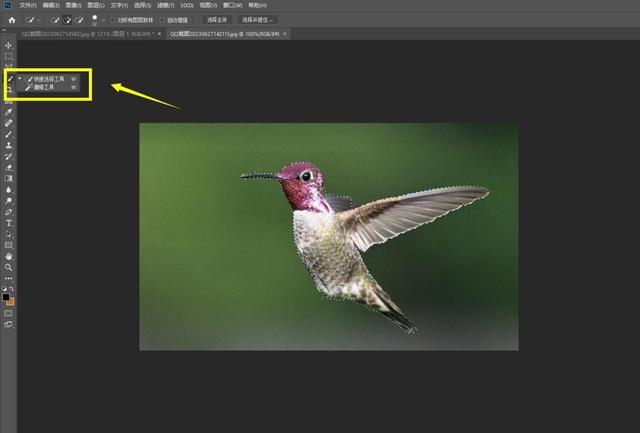

初中上学时唱戏的校门楼

后来,有些年景,一度厌烦秦腔。

因为觉得二胡的曲调过于悲,觉得成天悲悲切切的像个林妹妹,产生了想排斥这个爱好。母亲听秦腔,边做饭边拉风箱听《铡美案》里的秦香莲唱段,栖栖遑遑,总掉眼泪。母亲一摸眼泪,我心里跟着难受,于是,发誓远离秦腔,不再去接触。

其实,排斥不走的。秦腔戏在黄土高坡,邻村邻乡,高音喇叭里成天都是这二胡的梆子腔。赶也赶不走。原坡坡上,沟道道里,拉犁除草的男人脖子一仰,冲着天就会吼两嗓子。田埂那头,有人撂出一句话:“你个愣娃,婆娘今天给你吃了几个馍,把你浑身抽的,不吼到天上不得行得是。”

秦腔,让我那四川的老公说,是吃馍馍撑地乱吼。我心里犯嘀咕,我曾经喜爱的秦腔就那么不入耳,那么被吐槽。喜欢秦腔这事,让我觉得自己是个粗鲁之人,太西北太矫情,甚至有点自卑。这让人喜欢让人难堪的戏曲,说是男人一吼能把小孩吓哭,女人一唱能把人“咿呀咿呀”的不知所云。而且觉得那些古老的本戏没有新意,一本戏,一个古老唱段唱了几百年,那一开口就哭哭啼啼的什么“未开言来珠泪落”、“老娘不必泪纷纷”、“手托孙女好悲伤”等等,你看,连戏词一开腔都是述说苦命,加上二胡的伴奏一渲染,愈加的迂回牵肠。戏台上,看那些角色,男人撕心裂肺,女人如泣如诉。

一度怀疑,发明秦腔的人为什么要把悲怆用这种形式宣泄。

是因为人生太苦吗?

我的孩子在新疆长大,很小的时候,一听到我在家唱秦腔,就赶紧给我说:“妈妈,你别哭了。”后来,有了和我回陕西老家的体验,有一次他给我说:“黄土高坡上川塬纵横,一道塬一道沟的排列,放羊的人是不是在放羊途中累了,想到伤心事,就对着对面的塬使劲喊,喊完了就继续看管羊。”孩子也许说的对,也许这是秦腔的渊源。这种戏曲形式来源于生活,像极了一高一低,起起伏伏的川塬。一板一眼,铿锵的锣鼓,高昂的旋律是地理特征和当地人性格的综合演绎。

有一年,回内地陕西老家探亲,在渭南市的沋河公园散步,夏夜的沋河河畔很热闹。沋河小桥上聚集了许多家秦腔自乐班,顺着“当啷当啷当当当滴当”的声音寻去,这家乡的戏确实让人震撼了一回。

一老汉,人很精廋,父亲说已经80多岁了,手柱根拐杖,由女儿搀扶着每天晚上来沋河小桥上唱戏听戏。轮到他唱了,女儿扶起他,一摇一晃地站定。锣鼓一响,老人家一运气,高声一吼那“王超马汉吼一声”,顿时气吞山河,声如洪钟,沋河畔掌声四起,我那四川不懂秦腔的老公也被震撼,不断掌声并大声喝彩地说出一个“好”子。这个时候,他不说陕西人是馍馍吃多咧乱吼哩,他对秦腔有了另一种理解。我也欢呼,整个沋河畔的人们齐声喝彩,原来乡音如此有力量,如此豪迈,老人的气势和唱腔感染力不小!秦腔能让一个拄着拐杖的老人焕发出如此的气势,这唱的是西北人的精气神,是西北的魂啊!

其实,骨子里的东西就是这样被灌输进来的,忘也忘不了,牵着根呐,秦腔早已根植在西北人的灵魂里。哪怕多年不开口,重拾起来很容易,被触发再次爱上秦腔的原因,也许是乡愁,也许是念旧,也许是怀念乡音。

时隔多年,来到这远离内地关中平原的新疆,突然发现有一群人,聚在一起唱着秦腔,倍感亲切。一句话,这个如泣如诉,撕心裂肺的家乡戏,是最美的乡音。

也许是挥之不去的乡愁,也许是乡音给予的情感。时隔多年,年过半百,重拾秦腔戏,重新审视这个古老的剧种。发现那婉转回肠荡气的二胡梆子腔是那么的经典。

喜欢去阿克苏秦腔俱乐部,听着戏不唱也很开心。看着乐队师傅架起家伙坐定、调弦定音,做好准备,先拉一段秦腔曲牌,可谓秦声悠扬,丝弦酝酿起的韵调,怀疑不是深处边疆,犹如梦回家乡。伴奏的乐队在舞台很有画面感,板胡、二胡架在腿上,古筝、电子琴,吹笛子的一个都不少;司鼓师傅是场子的核心,打梆子的,敲锣的,个个神采飞扬,当然,乐队是为演唱者服务的,主角还是演戏唱戏的。大家各司其职,一场自娱自乐的戏就这样开始了。喜欢乐队师傅们的神态,他们手中的乐器在他们的拨弄下发出了昂扬美妙的旋律。这是一种组合,需要大家相互配合。

我最喜欢唱的是《断桥》中白娘子的“西湖山水还依旧”这段唱腔,可总觉得唱不到位,关键不懂板路。秦腔门道很深奥,归辄归韵很讲究,业余爱好者就图个开心。不过大家都说我的《庵堂认母》唱段比较顺溜,虎口缘当然唱得还过得去,边唱边学,以前人堆理不敢大声说话,拘束紧张,胆小拘谨的性格也慢慢有所改变,关键的是,敢上台吼两嗓子了,虽人一多时不时腿发抖,但是在不断进步,以前吃棒子自顾自不管乐队节奏的胡乱唱已经的有所减少,自信心与日俱增。都是秦腔爱好者,大家聚在一起,图个乐呵,开心是目的,唱错了重来一遍也无妨。

有个爱好不错,有个爱秦腔的爱好更不错,能解乡愁,能宣泄忧愁,能吼出个豪迈铿锵,能给生活一丝忙里偷闲的闲适。

——写于2020年3月19日

作者简介:红篱笆,出生于陕西华州,生活在新疆。喜欢文字。浅淡的日子,素心落纸,低语浅吟。有作品散见于报刊杂志。

图文来源:篱笆亭

原文作者:红篱笆

整理编辑:篱笆亭、华州文史荟萃

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com