皇帝的御用机构 皇帝的另类耳目

我们在《龙门客栈》等经典影视作品当中,时常看到西厂、东厂、锦衣卫等机构。在我们的印象当中,这些机构往往都是充当皇帝监听百官及老百姓的爪牙。作为皇帝的耳目和爪牙,西厂、东厂、锦衣卫权力不受约束,以致于后面厂卫肆无忌惮地对百官进行威胁跟践踏,甚至于最后都是东西厂的宦官给李自成开的宫门,所以便有了“明不亡于流寇,而亡于厂卫”的说法。

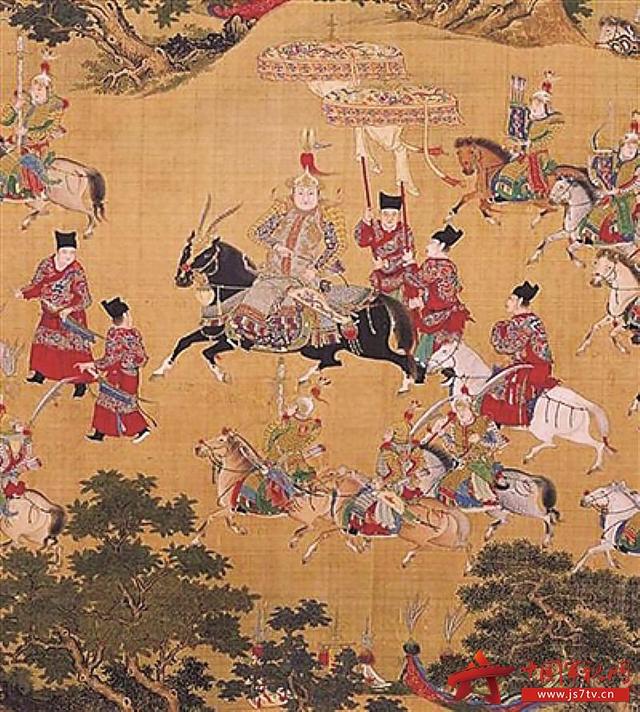

厂卫制度,最先出现的是锦衣卫。“卫”是明代军队的编制名,一个“卫”有五千六百人,按照其驻扎的位置来对其命名,通常驻在某地就称某卫,比如说天津卫、金山卫等等。锦衣卫指的是皇帝的禁卫军和仪仗队,自然也是归属军队的范畴。

锦衣卫最早成立于朱元璋的洪武十五年,朱元璋建立锦衣卫的原因,主要是他对于百官的不信任。作为一个放牛娃出身的皇帝,朱元璋经历了太多尔虞我诈,才如愿地登上皇帝的宝位。为了巩固他来之不易的皇位,朱元璋设法派密探四处巡视,以此探听百官的想法。但是这种被监听的情况引发了百官的不满,到了洪武二十年,朱元璋迫于压力才下令废除锦衣卫制度。

朱棣通过靖难之役篡夺皇位之后,单身下面官员同情建文帝、反对自己,便恢复了锦衣卫制度。在锦衣卫的内部组织里面,最高的领导为指挥使,是一个三品的官阶,佐官有同知、佥事、镇抚以及千户等,部属有将军、力士与校尉,并设经历司和镇抚司,朱棣恢复锦衣卫后又新设了北镇抚司。自朱元璋建立锦衣卫后,除了中间废除的那段时间之外,锦衣卫便一直都存在,直到李自成攻入北京城后,锦衣卫才退出历史的舞台。

厂卫制度,出现的第二个机构是东厂。永乐十八年,朱棣为了镇压政治上的反对势力(主要是建文余党),便建立了一个新的官署,称之为东厂。东厂的主要成员都是宦官,一开始它的最高首领是提督往往由皇帝最信任的那个宦官来担任。后来通常以司礼监秉笔太监中位居第二、第三者担任。东厂的属官有掌刑千户、理刑百户各一员,由锦衣卫千户、百户来担任,称贴刑官。隶役、缉事等官校会从锦衣卫当中选拔除了。相当于东厂是锦衣卫晋升的下一个机构。从地位上来讲,东厂的地位略高于锦衣卫。

厂卫制度,出现的第三个机构是西厂。西厂的成立其实是很偶然的一个事件。成化十二年,有一个叫做李子龙的奸臣,意图谋反,想要杀害皇帝。好在他的计划被锦衣卫的校尉所发现,于是李子龙被抓并斩首示众。为了避免这种情况的再次发生,明宪宗朱见深便开始关注宫外的官员、百姓的动向。于是便下令太监汪直从锦衣卫当中选出一批精英乔装成老百姓,出宫监察。到了成化十三年(也就是李子龙意图谋反的第二年),明宪宗朱见深正式建立了西厂,太监汪直成为了西厂的主要负责人。但是五年之后,因为汪直的胡作非为,明宪宗朱见深下令废除西厂。

明武宗时期,宦官刘瑾专权,蛊惑皇帝恢复西厂,直到刘瑾倒台被凌迟处死后,西厂再次被撤销。值得一提的是,因为西厂的两任厂督都依靠着西厂四处残害忠良,所以西厂的名声也是厂卫制度里面最差的,存在的时间也仅仅只有十年。

其实除了东厂、西厂、锦衣卫之外,明朝的厂卫制度里面,还有一个不为人知的机构,那就是内行厂。内行厂也被称之为大内行厂、内厂。它源自于明武宗正德初年设置在荣府旧仓地。当时的太监刘瑾深得明武宗的器重,手中权势熏天,刘瑾为了制约监督东厂和西厂,设立大内办事厂,也就是大内行厂,简称内厂。内厂的最高负责人便是刘瑾本人,因此当时的内厂比起东厂、西厂的权力更大。到了正德五年,刘瑾被凌迟处死后,内厂随着西厂一同被撤销。因为存在的时间最短,仅仅五年,所以内厂才不为世人所熟知。

厂卫制度的存在,是明朝皇权集中的一种体现。它的初衷是为了让皇帝能够监察百官,避免大臣相互勾结推翻皇帝的统治,但是也造成了宦官干政的局面,形成了宦官与文官集团的党争的局面,最终大明王朝在着党争当中,错过了多次自救的机会。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com