燃素学说错在哪里:燃素说的兴起

在波义耳做过的诸多化学实验中,关于燃烧的实验占据了相当大的比例。他这样做是很自然的,因为当时人们对火在化学实验中的作用有误解,认为火是万能的分析工具,它能把被加热物体中所有预先存在的元素分离出来。这种认识当然会引发人们对燃烧现象的重视。另外,在17、18世纪,欧洲的工业生产也有了较大的发展,跟燃烧现象有关的冶金、炼焦、烧石灰、制陶瓷、炼玻璃等工业有了普遍的增长,诸如此类的工业活动,使人们积累了大量有关燃烧的经验,同时也对化学学科提出了迫切要求,希望化学学科能够从理论上阐明燃烧的本质和所遵循的规律。波义耳就是在这种历史背景下展开了他关于燃烧现象的研究。

关于燃烧,当时的人们已经积累了足够多的经验知识。比如,人们知道像煤炭、木材、油脂、硫磺等绝大部分可燃物在燃烧时,会损耗掉大量物质,燃烧结束后只留下少量的灰烬。同时,人们也发现,金属之类物体在燃烧后却增加了重量。同样是燃烧,为什么会出现这样两种截然相反的现象呢?

波义耳在探究燃烧现象时,对此有所解答。他经过实验,证实了上述现象的存在,同时也提出了自己的解释。他以“火微粒”说来解释上述现象。根据他的理解,火是一种实实在在具有重量的“火微粒”(或曰“火素”),一般的可燃物含有大量的这种“火微粒”,当可燃物燃烧时,这种“火微粒”就被释放到空气中,留下的是那些不能燃烧的灰烬,因此一般可燃物燃烧时表现为重量减少。而金属的燃烧不是主动进行的,换句话说,金属是被燃烧的,金属被燃烧时,周围的“火微粒”进入到金属里面,与金属结合到一起,从而导致金属燃烧后重量增加。这种“火微粒”是具有穿透力的,即使把金属放到密闭容器中燃烧,“火微粒”仍然能够穿透容器,进入到金属内部,与金属结合。

波义耳对燃烧现象的本质的解释是不成立的。他在做金属在密闭容器内燃烧的实验时,只注意到了燃烧后金属重量增加的一面,忽略了考察密闭容器内空气重量在燃烧前后的变化。这种疏忽,使他未能发现自己对燃烧现象的解释的荒谬之处。波义耳对燃烧本质的解释是错误的,他的错误成为18世纪化学学科另一个错误学说——燃素说的先声。

燃素说的奠基人是德国化学家贝歇尔(Johann Joachim Becher,1635—1682)和他的学生斯塔耳(Georg Ernst Stahl,1660—1734)。贝歇尔继承了传统的炼金术的思想,把燃烧看成是一种对可燃物进行解析的过程,火就是解析剂,燃烧的过程就是火把可燃物分离成其基本组分的过程。他认为,固体由三种土元素组成,这三种土元素分别是“石状土”“玻璃状土”和“油状土”。可燃物中存在着大量的“油状土”,在燃烧或焙烧过程中,“油状土”被释放出来,“石状土”“玻璃状土”留了下来。所以,燃烧的过程,就是可燃物向外排放“油状土”的过程。

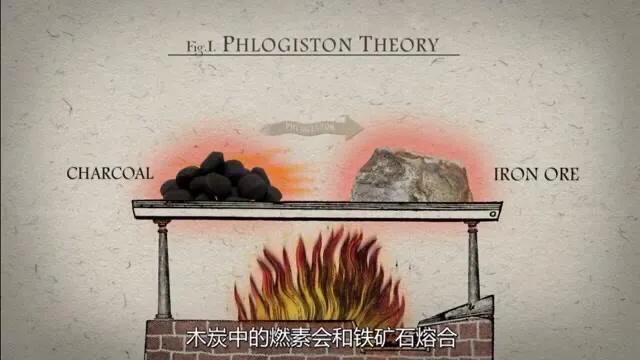

贝歇尔的思想被斯塔耳发扬光大了。斯塔耳在吸取和总结前人关于燃烧问题的认识的基础上,修正了贝歇尔的“油状土”学说,于1703年把“油状土”命名为燃素,系统地提出了燃素说。燃素说的主要内容是:火是由大量细小的微粒组合在一起形成的。这些微粒既可以与其他元素结合在一起形成化合物,也可以游离在空气中单独存在。这种微粒如果弥漫在空气中,就会给人以热的感觉;如果聚集在一起,就会形成明亮炽热的火焰。这种微粒就叫燃素。物质中含的燃素越多,它燃烧起来就越猛烈。可燃物燃烧的过程,就是它向空气中释放燃素的过程。一切与燃烧有关的化学变化,都可以归结为物体释放或吸收燃素的过程。例如,煅烧金属时,燃素由金属中逸出,剩余的以锻灰的形式存在;而锻灰与木炭在一起燃烧时,又从木炭中吸收燃素,重新变成了金属。

燃素说把燃素定义为一种物质性的微粒,以之说明燃烧问题,这与18世纪统治科学界的机械论自然观相适应,也可以解释有关燃烧方面的许多问题。较之此前形形色色的燃烧理论,燃素说看上去更为合理可信,所以,它在很大程度上受到了化学界的欢迎。到了18世纪中叶,几乎得到化学界的普遍认可,并进一步发展成了整个18世纪化学学科的中心学说。

燃素说虽然得到了大多数化学家的欢迎,但这并不等于说它没有面临尴尬。比如,如果燃烧过程的确是可燃物向外释放燃素的过程,它就应该与空气存在与否无关。那么,波义耳发现的燃烧离不开空气的存在的现象又当如何解释呢?对此,燃素说的解释是:燃烧确实是可燃物向外排放燃素的过程,而空气则是燃素的携带者。没有空气,燃素在离开可燃物后将无处存身,这样,它就无法离开可燃物。由此,在燃烧的过程中,必须有空气的存在。

燃素说面临的另一更大的困难是,燃烧过程中可燃物重量的变化表现为两种相反的倾向:木材、煤炭等大多数可燃物在燃烧后几乎失去其所有的重量,而金属在燃烧后重量非但不减少,反倒增加了。应该怎样解释这些截然相反的燃烧现象呢?

对于这一问题,斯塔耳本人并没有感到特别的不安,因为在他的身上,仍然保留着炼金术士重视定性描述的习性,所以,他对可燃物在燃烧后重量变化之类问题并不重视,因此没有回答这样的问题。物理学界习惯于定量测量已经100多年了,而在斯塔耳的时代,化学界对定量分析的方法还熟视无睹。不过,在物理学巨大成功的感召下,化学界的熟视无睹也持续不了多久,斯塔耳可以对金属燃烧后重量增加的问题置之不理,18世纪后期的化学家们却无法绕开这一问题。当他们试图解答该问题时,隐藏在其脑海深处的亚里士多德哲学自然就浮出了水面。根据亚里士多德的四元素说,有些元素是重的,例如水、土,有些元素是轻的,例如气、火。受到这种说法的潜在影响,有化学家试图用类似的手法解释金属燃烧后变重的问题,他们认为燃素具有负的或曰与重力相反的重量,这样当燃素离开金属后,金属减少了负重量,其剩余的重量当然增加了。18世纪60年代,蒙彼利埃医学院的教授加勃里尔·文耐尔(Gabriel Venel,1723—1775)就曾说过:

燃素并不被吸向地球的中心,而是倾向于上升,因此在金属灰碴形成后,重量便有所增加,而在它们还原时重量就减少。

这种想法颇为精巧,也能自圆其说。但在18世纪,它显得有些与时不合,要让18世纪的化学家们普遍承认物质实体有负重量的想法,是不可能的。因此,新的解释必然会相继问世。P.J.马凯(1718—1784)就曾提出过另一种解释。马凯认为金属燃烧后剩余的灰烬之所以比燃烧前的金属重,是由于金属在燃烧时虽然失去了燃素,但燃素逸去后所留下的空间却被空气充入,燃素虽然有重量,但充入的气体的重量超过了这个过程中金属所失去的燃素的重量,所以金属在焙烧后重量增加了。

燃素说的诸多观点虽然不无牵强,但该学说能够解释当时所知道的许多化学现象,解答当时生产实践和化学实验中提出的大量问题,因而还是统治化学界近一个世纪之久。该学说是在波义耳开创化学学科之后产生的一个重要化学理论,它所蕴含的基本思想与18世纪科学界的还原论哲学倾向是一致的,而与炼金术理念格格不入。该学说的出现,并非化学学科本质上的倒退,而是化学学科发展过程中出现的曲折,它在化学史上的地位是应该得到肯定的。但是,燃素说毕竟是一种错误的学说。燃烧的本质是可燃物与氧元素的化合,而燃素说则将其说成是燃素从可燃物中逸出,把燃烧的本质完全说颠倒了。随着氧化反应理论的建立,燃素说必然要被人们所推翻。在历史上,推翻燃素说的头号功臣是法国化学家拉瓦锡。正是由于拉瓦锡的杰出工作,近代化学大厦才得以建立起来。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com