龙潭汇龙国际电影院(龙潭电影院见证区域变迁)

↑点击上方“曼陀罗文化”关注我们

龙潭电影院,也称龙潭影剧院、龙潭剧场,从最初的日本俱乐部到电专文化宫、龙潭影剧院、北华文化宫,直到拆除建成如今的高层住宅,几次易主,使它的命运几经起伏。

电专文化宫时期照片

图片来自1988年吉林电气化专科学校出版的

《吉林电气化专科学校校史》

起源,日本侵略者的聚集地

1987年吉林市人民政府出版的《吉林市地名志》词条显示:龙潭电影院周边始为一片荒草甸,人户稀少,日本侵占时期拓为住宅及统治机关驻地。吉林市城乡建设委员会1997年出版的《吉林市志·建筑志(1673-1985)》记载:龙潭电影院建筑是1943年由吉林人造石油株式会社兴建,供该社日本人歌舞用。钢筋混凝土结构,二层楼。门面高大,场内有宽敞的前厅、侧厅、楼上铺加厚凉席、楼下设座椅,可容纳1201人。镜框式舞台,左右有附台、吊具、照明等设备齐全。

龙潭电影院周围还有日军兵营、住宅、防疫所、工坊等大量日伪时期的建筑,分布集中,是日本侵略者为达到以战养战目的,在此大兴土木,建设大量军事堡垒和经济设施。据当地居民介绍,龙潭电影院周边曾有上百座日本侵占时期建设的房屋,这些房子里地面铺有地板,地板下安装暖气。

据说爬上附近的山顶向下看这片建筑,中间一个转盘,周围房屋呈环形分布,就像一面日本国旗,不知道是当年日本侵略者有意为之的,还是建设巧合。

2008年9月1日,笔者踏查山前街附近日伪建筑

变更,见证吉林化工兴起

1953年,全国156项重点建设工程有7项安排在吉林市,其中,101厂、102厂、103厂分别定名为吉林染料厂、吉林氮肥厂(肥料厂)、吉林电石厂,成为新中国第一个规模最大的化学工业基地。1954年4月土建工程破土动工,建设进展顺利。经过三年建设,1957年10月25日,吉林染料厂、吉林肥料厂、吉林电石厂开工生产典礼在龙潭电影院举行。在1993年吉林化学工业公司出版的《吉林化学工业公司志(1938-1988)》可以看到这些记载。

吉林“三大”化开工生产典礼

图片来自1998年新华出版社出版的

《走向新世纪(吉林市解放五十周年)》

国务院副总理薄一波,化学工业部部长彭涛,苏联化学工业部代表团团长、苏联化学工业部副部长米·依·伊万诺夫等到场致辞。《人民日报》为吉林“三大化”开工投产发表了题为《我们要建设强大的化学工业》的社论,国家级各大报纸也对开工典礼发布了新闻报道。

这一年,新中国的第一桶染料、第一袋化肥、第一炉电石先后在吉林生产面世。新中国化学工业基础薄弱、依赖进口的历史从此改写,吉林“三大化”载入史册。龙潭电影院就是见证吉林化工兴起的“证人”,它见证了工厂的开工生产、见证了国家化工的兴起。

薄一波在开工生产典礼上讲话

图片来自1993年吉林化学工业公司出版的

《吉林化学工业公司志(1938-1988)》

记忆,放电影的日子

龙潭电影院在这片儿曾经是最大的电影院,计划型经济时期没有太多的文化休闲生活,看电影是消遣首选。每到有新片上映,售票处就人满为患,排队的人能排出好远。“1979年2月4日,这个售票处因人多拥挤,一名学生心肺受到挤压而死亡”,附近居民还记得当年抢票看电影的惨剧,侧面反映了当时买票的火爆。

除了看电影,这里还被当作舞厅、乒乓球馆同时使用过。上世纪七十年代,这里一楼放映厅的椅子是可移动的,放电影时看电影,不放电影的时候开舞会。椅子挪到一边,放映厅就变成了舞池。时光转眼,最后到这儿看电影的人越来越少,产权也几易其主,直到关停。

2007年秋天,笔者来到已经改称北华文化宫的龙潭电影院前,此时建筑大门紧锁,敲了几次门都没有人回应,只好围着建筑走走看看。建筑前脸与1957年“三大化” 开工生产典礼照片显示几乎没有变化,建筑后面可以看到红砖构造,后门(北门)、西门尚在,大烟囱是方形的,立在建筑东侧。

再往东,有一座平房建筑,东西朝向,在南山墙开门,门脸水泥罩面,天棚排气口圆形,还镶嵌了一块玻璃。售票处字样已经模糊,但是“彻底批倒批臭刘邓资产阶级反动路线”字样居然还清晰可辨,把时间定格在那个混乱的时代。

到了2010年9月,龙潭电影院被拆成平地,而后新楼兴建,开工之日即是龙潭电影院告别之时。如今,当年的“电装”换上了北华大学北校区的牌子,新山街的平房、厂房盖成了新地山湾小区,龙潭电影院也变成了北府新城小区建筑。

龙潭电影院的“生老病死”,记录了区域的变迁,时光的更迭。(图/文 张海川,稿于2019年2月13日,照片拍摄于2007年至2018年)

作者简介:

张海川,1979年生于吉林市,吉林本土文化推广人、城市记录者,系吉林市政协文史研究员、吉林市图书馆松花江文化讲坛公益讲座客座研究员、吉林地方文化主题微信平台曼陀罗文化创始人、原吉林日报报业集团房地产报主任记者。

撰写的吉林老地名、吉林老建筑、吉林市山川地理文化、消失的企业与学校等系列文章在各媒体发表,本人曾被《江城日报》、《新文化报》、《东亚经贸新闻》、《江城晚报》、吉林市电视台、吉林市人民广播电台采访、撰稿发表。

写过的关于吉林市的名胜古迹、山川地理都是其实地走访、照片拍摄的,与二战史专家戈叔亚有共同的原则“有些人是用笔来写东西,有些人是用心来写东西,我是用脚来写东西,就是每一个我研究的地方,一定要用脚步走到”。

2008年9月1日,笔者踏查山前街附近日伪建筑

欢迎关注曼陀罗文化微信平台:jlmtl2014

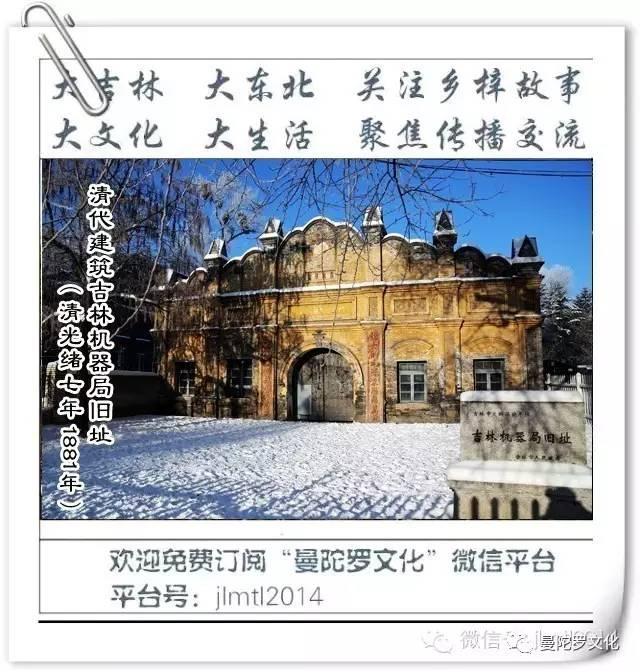

大吉林,大东北,

聚焦乡梓历史,传播吉林人物语;

大文化,大生活,

助力文化交流,弘扬慢生活情趣。

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com