爱是一道绿光下一句(爱是熄灭了的愤怒)

我们想要谈点战争以外的事情,但想到的任何事情,都难逃炮火的余烬。乌克兰与俄罗斯的首轮谈判之后,俄军表示将继续在乌克兰的“特定军事行动”。同日,乌克兰第二大城市哈尔科夫遭到轰炸,有数十人死亡。

我们该如何看待死亡,看待死者,尤其是死于无法理解之事的人们?所有知晓死亡的人,在某一意义上都是幸存者。曾与死亡靠得越近,幸存者对于死亡就越无法言说。对于最直接的幸存者,比如在第二次世界大战中幸存的犹太移民,“摧毁他们的更像是某种超时空的、隐形而致命的放射性辐射。其临床症状常常表现为一种永远无法摆脱的(除非去死)、几近神秘的彻底孤独与哀伤。”

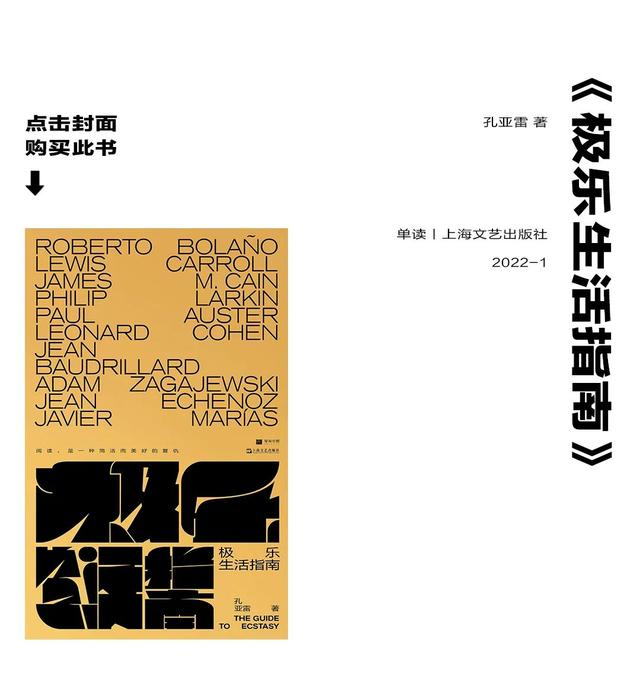

这是作家孔亚雷对德国文学大师 W.G.塞巴尔德小说中的主角们的评价。战争中一定会有人死亡,没错,但战争剥夺生命的方式不只是这个。我们时时需要被提醒,战争的幽灵还会吞噬活着的人的语言、记忆直至生命的各个部分。孔亚雷认为,塞巴尔德为我们展现的为数不多的乐观之处在于,他找到了一种言说不可言说之事的方法,一种将爱作为“熄灭了的愤怒”理解的方法。今天的选文来自《极乐生活指南》。

W.G.塞巴尔德:作茧自缚

撰文:孔亚雷

任何刚接触 W.G.塞巴尔德的读者,很快就会发现他的作品有两个显著的特点(也是共同点):一是文本中穿插有大量的图片(主要是照片,偶尔也有一些剪报、票据和图表);二是句子绵延不绝,很少分段——一个段落经常要横跨数页甚至数十页。这两个特点,就效果而言,方向似乎是相反的。前者隐约指向文字被日益边缘化、力图让阅读更简易的所谓读图时代,后者却令人想到诸如伯恩哈德(《历代大师》)和克拉斯诺霍尔卡伊(《撒旦探戈》)之类以难读著称的实验或先锋文学。这是某种策略上的平衡吗?只有当你真正进入塞巴尔德的世界,这一疑问才会迎刃而解。

将我们带入塞巴尔德小说世界的,不是场景、故事或人物,而是一个声音。或者更确切地说,是一种语调。一种充满追忆和怀旧感,衰弱但却坚忍,仿佛大病初愈或交代遗嘱般的语调。不妨来看看——听听——这些开头。《移民》:一九七○年九月底,在我于东英吉利城市诺里奇任职前不久,我同克拉拉一道出城去欣厄姆寻找住所。《土星之环》:一九九二年八月,当热得像狗一样的盛夏时节渐近尾声,我开始了徒步穿越英格兰东部萨福克郡的旅程......《奥斯特利茨》:二十世纪六十年代后半期,有时为了去做研究,有时出于连我自己都不太清楚的缘由,我多次从英国出发前往比利时,有时只待上一两天,有时则待上几个星期。

是的,这些开头如此类似,听上去就像一片苍老的回音。它们都遵循同样的模式:确定的时间和地点,第一人称,以及最重要的,一段在本质上漫无目标的旅程。正是最后这点,将它们与那些近乎泛滥的自我展示区别开来。因为虽然是以第一人称“我”开始,但随之而来的那些故事并不是“我”的回忆——更多时候这个“我”只是一个旁观者、聆听者,或探究者。正如但丁是在古罗马诗人维吉尔的鬼魂引导下游览地狱,塞巴尔德的叙述者仿佛也是在某种幽灵般的神秘力量引导下——“出于连我自己都不太清楚的缘由”——展开了漫游。(再想想《神曲》那著名的开头:在人生的中途,我进入一片幽暗的森林......你会发现塞巴尔德的那些开头在句式上与它惊人的一致。)

它们与但丁《神曲》的相似之处还不止于此。随着他那种漫游式旅程的逐渐展开,我们会隐隐约约地意识到,自己也许正在参观另一座地狱,一座人间地狱——一座人心的地狱。《移民》由四个相对独立的中短篇构成,每篇都以人名为标题:《亨利·塞尔温大夫》《保罗·贝雷耶特》《安布罗斯·阿德尔瓦尔特》《马克斯·费尔贝尔》。他们分别是“我”曾经的房东,“我”的小学老师,“我”的美国舅公,以及“我”多年的画家朋友。正如书名所总结的,这四个人都是移民,更确切地说,都是犹太移民。值得注意的是,他们都是某种意义上的幸存者,也就是说,他们并非纳粹种族灭绝的直接受害者,摧毁他们的更像是某种超时空的、隐形而致命的放射性辐射。其临床症状常常表现为一种永远无法摆脱的(除非去死)、几近神秘的彻底孤独与哀伤。

关于塞尔巴德的纪录片《耐心》截图

于是我们看到隐居在一座荒废的花园大宅的亨利·塞尔温大夫:他收养了几匹马(那些马“明显对他极有好感”),有个疯女仆(“她会间歇性地在厨房里发出莫名的怪笑”),他自幼便随家人从立陶宛移居到伦敦,“像做梦一样学会了英语”,因为他“出于纯粹的喜爱,照着年轻美丽的女教师萨莉·欧文的嘴唇念每一个单词”。在改掉自己的犹太名字后,他考入剑桥大学攻读医学,并在接下来的一战和二战中分别失去了挚友和妻子。前者是一位叫约翰内斯的瑞士登山向导,他几乎于战争爆发的同时在山中失踪。而后者很可能是因为亨利最终被揭穿的犹太身份,夫妻二人渐渐形同陌路。在同叙事者“我”的最后一次长谈中,他漫不经心地提到对于“二战那些年以及战后的几十年......即使我想说什么,也没什么好说的”,谈话结束时,“他带着一种更确切地说是深不可测的微笑站起身来,以极其奇特的方式同我握手告别”。这次告别显然是永别的前兆——不久他就用一支从未射杀过任何生命的大口径猎枪射杀了自己。但故事并未结束:十几年后,“我”途经瑞士时偶然看到一则当地报纸上的报道,说 1914 年失踪的伯尔尼登山向导约翰内斯,其尸骸在七十二年后,在上阿尔冰川重见天日。“他们就是这么回来的,这些死者。”小说的结尾这样写道,“在过了七十多年后,他们不时地从冰里出来,被发现躺在冰碛旁,只剩下一小堆被磨光的骨头和一双钉鞋”。

他们就是这么回来的,这些死者。这句话几乎回荡在《移民》的每个故事里。对于保罗·贝雷耶特,一位你所能想象到的最完美、最博学的小学教师,或者马克斯·费尔贝尔,一位重度抑郁、数十年如一日疯狂工作的隐士画家,这些多年后归来的死者就是他们在二战反犹暴行中失去的父母——不管如何逃避和自我隐瞒,在他们心中这些逝者始终如冰封般栩栩如生。(因此我们看到保罗“在课堂上、课间休息或远足途中,随时都有可能在某个地方独自停下或坐下,仿佛他这个总是显得精神很好、兴致勃勃的人实际上内心非常荒凉”。)再来看安布罗斯。在这四个故事中,安布罗斯的经历最具传奇色彩,因而也最具寓言性。跟塞尔温大夫一样,他也有超常的语言天赋:他的法语如此之好,就像“他吸收了它”;他可以轻松地掌握一门外语,秘诀是“只需通过内在自我的某些调整”。他的另一个天赋是为富人做管家。他大半辈子都在为纽约最富有的犹太银行家所罗门家族服务,永远穿着全套制服和闪亮的漆皮皮靴,几乎“从未以私人身份存在过”(他何时睡觉或稍事休息“是一个谜”)。不过,作为犹太人,虽然两次大战时都远在美国,但他却以一种诡异的、类似心灵感应的方式同样受到战争的折磨。这先是体现在他全心服侍的科斯莫·所罗门身上,这个很容易让人想到维特根斯坦的纨绔子弟(同样出身豪门,同样从工程学院辍学并热衷于研制飞行器),其通灵般的天才既让他在赌场日进斗金,也让他在一战中陷入了精神崩溃——他声称能遥视到欧洲大地上的“燃烧、死亡和腐烂”。而如果说科斯莫的极度敏感表现为冒险与癫狂,那么同样极度敏感的安布罗斯则表现得正好相反:他永远都保持着近乎病态的体面与镇静。(用他一位亲戚的话说是“令人同情”,因为“他这一辈子都不会让任何事情把自己弄得心慌意乱”。)正是这种对自我情感的完全压抑,在他的管家生涯与二战几乎同时结束时,终于压垮了他:他主动住进精神病院,并如同殉教般忍受着非人的电击休克疗法,原因是他“渴望尽可能不可逆转地根绝自己的思考力和记忆力”。

这里有一个悖论:对于《移民》里的几位主人公来说,就像某种求生本能,那些悲痛的记忆无法被讲述,甚至触及;但另一方面,作为小说叙事者的“我”,通过各种地理和精神上的漫游,却又在不断地遇见这些隐秘的记忆——当“我”来回翻阅几乎囊括了保罗·贝雷耶特一生的相册,不禁感觉“好像这些死者又回来了”。(他们就是这么回来的,这些死者。)确实,当我们看到那些频繁出现的私人照片,或者被那些绵密悠长的转述所缠绕,或者面对安布罗斯的旅行日志和马克斯母亲的回忆札记时,都会有同样的感觉:仿佛那些死者在“不时地从冰里出来”——而这里的“冰”,可以理解为就是照片和文字。

跟“冰”一样,照片和文字的重要功能之一就是封存。特别是照片。照片与冰甚至有一种物理上的相似性——它们都被一层特殊的透明性所覆盖。而无论是从实际上还是比喻上,这层透明性都意味着时间的凝固。只有取消时间的意义,才能让时间真正获得意义。那正是照片的诡秘之处。这也为我们解开了开头的那个疑问:为什么塞巴尔德要在文本中插入如此多的照片?那显然不是为了满足看图说话这种低级功能,尽管这些图片与文本确实有严格的对应关系。(比如在叙述某次家庭聚会时,旁边就出现了那次聚会的照片。)但这种对应与其说是为了解释文本,不如说是为了强化文本——这些照片让我们感到惊愕。关于这种惊愕,没有比罗兰·巴尔特在《明室》中说得更好了:

照片让我吃惊,那种惊愕是持续的,反复出现的。很可能,这种惊愕,这种挥之不去的惊愕,已经沉浸到滋养我成长的宗教意识中。......照片有某种与复活相关的东西。说到照片的时候,能不能像拜占庭人提到耶稣圣像时说的那样,即能不能说:照片如同都灵的耶稣裹尸布上印着的耶稣圣像一样,不是人手制作的?【1】

的确,不知为什么,塞巴尔德作品中那些小小的、黑白的、散发出克制与谦卑气息的照片总让人感觉拍下它们的不是某个人,而是某种更为强大而神秘的力量。(时间?命运?)它们在拍摄手法上的业余非但没有削弱,反而增强了这种印象。这些照片主要分为三类:文中提到的各种家庭相册,叙事者四处漫游时随手拍下的风景照,以及相关笔记、图表和票据等的存影。不管属于哪一类,它们都有一种雅致的旧式家庭照的气质。这种家庭照之所以存在的唯一目的就是为了留念。但这种留念因其无可避免的私人性而必须同具体的记忆相结合,否则那些图像就有落入审美陷阱的危险。正如都灵的耶稣裹尸布对于虔诚的基督徒是苦痛与复活的明证,但对没有信仰的人来说却只是一件有趣的历史遗物。

塞尔巴德所著《奥斯特利茨》中的插图

也许那就是为什么,穿插在塞巴尔德书中的那些家庭照看似轻巧,却又似乎隐含着某种神秘的震慑力。原因就在于它们与具体的记忆——即另一种封存工具:那些绵延多姿的文字——紧密相连,从而避免了苏珊·桑塔格所说的“照片把过去变成被温柔地注视的物件,通过凝视过去时产生的笼统化的感染力来扰乱道德分野和取消历史判断”。这些照片仍然会被温柔地注视——或许可能更温柔,但这种对过去的凝视没有落入笼统的伤感,而是与充满细节和真实感的叙事相融合,由此产生了一种极为具体的感染力:这种感染力不仅强烈,而且宁静、庄重,令人心生悲悯——因为它为我们标示出了清晰的道德分野和历史判断。

感情的强烈(包括道德感情)与感染力的强烈是两回事。文学的重要功能之一就是将前者转化为后者。感情越强烈,这种转化的难度就越高——“奥斯维辛之后,写诗是野蛮的”,这里更贴切的词其实不是“野蛮”,而是“艰难”。而且实际上,奥斯维辛之后,我们更需要诗(文学),因为像这类几乎无法用语言表述的悲痛,只有通过运用更高等的语言,也就是文学,才有可能被最大程度地传达。塞巴尔德就是最好的例子。塞巴尔德的伟大就在于,他找到了一种崭新而有效的方式来描述本来几乎无法描述的悲痛经验。这种方式就是我们在文初提到的另一个疑问,即那种初看上去让人想到难以卒读的先锋实验文学的繁复长句。当然,这种滔滔不绝、很少分段的文学手法并非塞巴尔德的首创,但用这种手法来表述悲痛却是他的独创。一般来说,这种手法通常是被用来烘托荒诞绝望(比如波拉尼奥)或愤世嫉俗(比如伯恩哈德),并因此而往往多少会显得炫技、冷漠和迷狂。但在塞巴尔德这里,同样的手段却起到了截然相反的效果:它们显得低调、温柔、平静。在伯恩哈德那里是一泻千里,塞巴尔德却是柔肠百结。伯恩哈德像瀑布,塞巴尔德则像蚕茧。

这种蚕茧式文本,具体来说,就是通过双重甚至三重转述,如同春蚕吐丝一般连绵不断地分泌出纤细、优雅而又坚韧的词句之线,比如下面这段:

......奥斯特利茨说,我还记得,薇拉这样给我讲,是奥蒂利厄婶婶在我三岁半时教会了我数数,数缝在我特别喜欢的一只半长丝绒手套上的一行黑光闪闪的小孔雀石纽扣——1、2、3,奥斯特利茨说,薇拉数着,然后我就接着数下去——4、5、6、7。这时,我感到自己犹如一个迟疑地走在冰上的人。奥斯特利茨说......如今我无法再详细地回忆起薇拉讲的所有故事了,但我想我们的对话从奥蒂利厄的手套商店转移到了艾斯特剧院,那儿是阿加塔于一九三八年秋天第一次在布拉格登台演出的地方,那次她扮演了从艺术生涯开始以来就梦寐以求的奥林匹亚的角色。薇拉说,十月中旬,在演出的第一晚之前,我们一道去看了这部轻歌剧的彩排。尽管之前我们在穿城而过的路上一直讲个不停,但一走进剧院的后台入口,我就陷入了一种虔诚的静默之中。甚至在演出那几场多少是随心所欲地串在一起的戏时,以及后来在坐电车回家的途中,我都异乎寻常地安静,沉浸在沉思默想之中。奥斯特利茨说,由于薇拉这个多少挺偶然的评论,我第二天早上走进了艾斯特剧院,独自一人待在正好位于穹顶顶点下面的正厅前排的座位上。【2】

这段话出自塞巴尔德的最后一部小说,《奥斯特利茨》。从各种意义上,它都可以被看成是《移民》的延续。在《移民》中,四个以人物姓名命名的章节,无论从篇幅还是力度上,都呈现出一种递进关系,犹如主题渐渐增强的奏鸣曲。(《亨利·塞尔温大夫》只有 26 页,而《马克斯·费尔贝尔》长达 103 页,前者尚显神秘和轻盈,后者却始终弥漫着浓郁的忧伤。)因此我们完全可以将《奥斯特利茨》看作是《移民》的第五章。它同样以人名为标题,奥斯特利茨同样也是犹太移民,同样也饱受回忆幽灵的困扰,并由此陷入不可自拔的抑郁和绝望。不过,鉴于《奥斯特利茨》的规模(它比整部《移民》还长),它或许更像一部独立的交响曲,极致而完美地再现并强化了《移民》的主题:用语言讲述悲痛的可能与不可能。而且这次这一主题被赋予了一个既广为人知又颇为神秘的传奇人物形象——维特根斯坦。

《奥斯特利茨》的叙事者“我”很显然与《移民》中的“我”是同一个人,或者也可以说,同样是塞巴尔德本人。在小说的开始,“我”在安特卫普的夜间动物园“久久地观察浣熊,看它神情严肃地坐在一道小溪旁,一而再再而三地清洗着同一片苹果,仿佛它希望通过这种远超任何理性范畴的清洗,就能逃出自己所在的这个虚幻世界,而可以说,这并非它自己的过错”。接着“我”又发现,那里一些动物“有着引人注目的大眼睛,那种目不转睛、凝神审视的目光,恰似人们在某些画家和哲学家眼中见到的那种目光”。“我”很快又遇见了这种目光,它来自一位叫奥斯特利茨的艺术史学者,其研究方向是资本主义时期的建筑风格,尤其是具有“强迫性的秩序感和近乎纪念碑风格”的建筑,比如法院和监狱,火车站和交易所,歌剧院和精神病院。在几次博物馆讲解式的漫谈之后(因为“不大可能同奥斯特利茨谈论任何私人话题”),他们失去了联系。等到多年后两人再次偶遇时,“我”不禁“就他的外貌同路德维希·维特根斯坦所具有的相似性,以及他们脸上都有的那种可怕表情思索了好一会儿”。随后这个“我”又说:

现在,只要在某处看到维特根斯坦的照片,我就愈发觉得那是奥斯特利茨正从照片里看着我,或者说,每当我凝视奥斯特利茨时,就仿佛在他身上看到了那个惆怅的哲学家,那个被同时禁锢在他明晰的逻辑思考和困惑情绪中的人。

实际上,维特根斯坦在《移民》中就出现过,不过是以一种更为隐蔽的方式。其中一处就是我们之前提过的科斯莫·所罗门。另一处则更为明显。1943 年,二战正酣,十八岁的马克斯·费尔贝尔——四年前他从慕尼黑被送到英国,从而逃脱了他父母遭受的悲惨命运——作为美术学院学生来到曼彻斯特,寄宿在巴拉丁路 104 号,而这里正是 1908 年二十岁的工程学院学生维特根斯坦的住所。对此“费尔贝尔说,与维特根斯坦的这种回顾性的联系,虽然无疑纯属幻想,但对他的重要性却不会因此有所减弱”。

这种反复闪现的,重要的回顾性联系是什么?它可以用维特根斯坦那句最著名的哲学论点加以总结:对无法言说的东西,我们必须保持沉默。那正是奥斯特利茨,以及《移民》中的几位主人公竭力在做的:对那些无法言说的伤痛保持沉默。跟维特根斯坦一样,他们都“被同时禁锢在明晰的逻辑思维和困惑情绪中”。也就是说,一方面,逃避伤害的逻辑理性让他们尽可能地去拒绝回忆,但另一方面,那些往事并没有因此而消失——相反,它们的影响因为这种压抑而变得更加强烈,并最终通过一种非理性的、潜意识的、表面上令人迷惑的方式爆发出来:即各种方式的自杀和精神崩溃。所以,也许我们应该对维特根斯坦那句名言做点小小的补充:是的,对无法言说的东西,我们必须保持沉默——尽管我们不可能真正保持沉默。

关于塞尔巴德的纪录片《耐心》截图

也正是这种自相矛盾的“沉默”,导致了我们之前提到的那个意象:被无数转述之丝包裹(禁锢)而成的文本蚕茧。

无论是《移民》还是《奥斯特利茨》,故事都是通过层层转述展开的。这种蚕丝般层叠缠绕的句式和结构不仅有一种语言上外在的繁复之美,而且极其贴切而传神地展现了典型的塞巴尔德式人物所具有的那种悖论式的矛盾心理:对过往的伤痛深藏不露却又欲说还休,极力掩饰却又无法真正掩饰。(正如尼采所说,这是艺术的最佳状态:形式本身成了内容。)

我们同样可以将那些家庭照看成是另一种转述。跟转述一样,它们也必须借助他人进行——家庭照都是别人拍的,正如那些主人公的故事也都是别人讲的。而反过来,那些故事也都带有某种“家庭照”式的特质。没人会在家庭相册里放入悲伤或可怕的照片。家庭照展示的都是快乐、幸福,最多是滑稽的场景,虽然翻看它们往往令人伤感。那些故事也同样如此。如果说它们读起来叫人悲伤,那是因为它们很少描写悲伤。相反,它们描写的是“暮色已经下垂,烟雨霏微,丝丝细雨好像并未降下,而是挂在空中”;“墙上挂着几面高高的、有些地方已经模糊的镜子,通过镜面的映照,大壁炉里闪烁的炉火数量翻了几番,显现出几幅炉火飘忽不定的画面”;或者“一种奇特的、由正在消散的香水和尘土混合而成的剧院气味”;“月桂树的树叶像小铁片一样轻声簌簌作响”;或者是“他有点害羞,但其实天性无忧无虑”;“她已经十六岁了,很漂亮,结着一条很长、很粗的金黄色辫子”。事实上,不仅避免直接描写悲痛,塞巴尔德还向我们提供了或许是文学史上最为忧伤、深沉而又纯正的幽默,比如:“火车上,我们寥寥几个乘客在昏暗中坐在磨损严重的淡紫色坐垫上,大家都朝着行驶的方向,尽可能相互离得远一点,且如此缄默,似乎有生之年还没有说过一句话。”又比如:“您舅公(即安布罗斯)在临终前,关节和四肢逐步出现了一种很可能是由于休克疗法引起的僵化状态。几乎整整一天,他都花在了穿衣上;只是扣上袖扣和打蝴蝶结,就需要好几个小时。当他差不多穿好衣服,又到了脱下衣服的时间。”更令人震撼的是下面这个例子,它出现在《移民》中《保罗·贝雷耶特》那一篇的结尾:

兰道夫人说,保罗当时跟我讲,他儿时在林道待过一个暑假,每天从湖岸边看火车从陆地开到岛上,从岛上开到陆地。蓝天中的白色蒸汽云、从打开的窗户向外挥手的旅行者、下面水中的倒影——这种每隔一段时间就重复出现的景色使他如此入迷,致使他整个假期都从未准时吃过午饭。对此,婶婶往往只好无可奈何地摇头,而叔叔则说他会在铁路上了结。【3】

如果说“从未准时吃过午饭”让我们会心一笑,紧接的那句却让我们一阵心悸,因为保罗的确是“在铁路上了结”的——在这章开头,我们就被告知保罗在七十四岁生日之后不久卧轨自杀了。这种预言式的首尾呼应仿佛蕴藏着某种凡人无法理解的奥秘,但却又似乎“完全是合乎逻辑的”,因为据兰道夫人告诉我们,保罗一直痴迷于“行车路线、时刻表、整个铁路系统”。“对保罗而言,”她说,“铁路总是有一种深刻的含义——可能他认为它们通向死亡。”当然,这是因为它们通向奥斯维辛。虽然塞巴尔德并没有——也无须——指明这一点。因为他知道(就像他笔下的人物也知道),奥斯维辛之后,已无法去描述奥斯维辛——对无法言说的东西,我们必须保持沉默。所以他选择了转述,一种极致的、多重角度的转述(照片、叙旧、札记)。所以他选择去讲述那些幸存者——因为他们通向那些受害者。所以他平静、耐心、温文尔雅地去讲述那些幸福与善——因为它们通向无法言说的不幸与极恶。甚至那些密密麻麻、缺少空隙、让人透不过气的大片铅字本身也像是一种暗示:对于那种不幸,缓慢的阅读是最起码的尊重。(这种密集还产生了另一种效果:它让镶嵌其中的那些照片看上去恍如某种令人抚慰的、通往另一个时空的入口。)

塞尔巴德所著《奥斯特利茨》中的插图

所以在塞巴尔德那里,哀伤很少显现,但又无所不在。或者更准确地说,哀伤仿佛以一种看不见的、辐射或渗透的方式进入了塞巴尔德作品中的每一句话,每一幅照片。《移民》中提到一种“在职业摄影师身上并不罕见的银中毒症状”,说有一位照相馆助手因为身体吸收了如此多的银,以至于变成了照相的感光板,那意味着,叙事者告诉我们,“这个人的脸和双手在强光照射时会变成,或者也可以说是显影成,蓝色”。这同样也适用于塞巴尔德笔下的那些故事和场景:它们吸收了如此多的悲伤,以至于变成了命运的感光板,于是在语言之光的照射下,它们——包括(尤其是)欢乐、幽默、惊奇、美妙至极的比喻——都无不被染上了一层暮色般的苍凉,一层忧郁的蓝色。

那也正是塞巴尔德独特语调的魅力所在:一种迷人的悲伤。但可以允许苦难显得迷人吗?难道那不会让悲痛流于轻浮?答案是乐观的——前提是如果苦难由此可以被转化成一种悲悯,一种饱经沧桑者的无限温柔。这种温柔来自无法形容的伤痛,无法释放的愤怒,以及——更重要的——无可奈何的放弃。这种温柔让人想起比莉·哈乐黛与莱昂纳德·科恩那沙哑的、灰烬般的浅吟低唱。这种温柔也让人想起一句神秘主义者的奇特箴言:爱是熄灭了的愤怒。但愤怒的熄灭并不意味着道德的熄灭。(因为道德最浅层的表现就是愤怒、控诉、声泪俱下,就是执拗地试图去言说——去直接言说——无法言说之事。)实际情况是,这种迷人和温柔非但没有削弱或损害塞巴尔德所传达的道德观,反而使其变得更加深邃,更有说服力,也更引人深思——我们不禁要问:那种如铁路系统般充满理性,却又完全缺乏并摧毁理性的恶,究竟来自何处?

注释:

【1】[法] 罗兰·巴尔特著,赵克非译:《明室》,中国人民大学出版社,2011 年。

【2】[德] 温弗里德·塞巴尔德著,刁承俊译:《奥斯特利茨》,广西师范大学出版社,2019 年。

【3】[德] 温弗里德·塞巴尔德著,刁承俊译:《移民》,广西师范大学出版社,2019 年。

(节选自《极乐生活指南》)

▼

现在加入单读全年订阅

在绝望中寻找爱的种子

▼找到言说之法

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com