以前江西版图(江西地缘和历史发展)

一、江西地理概况

江西位于我国江南中部位置,东南偏中部长江中下游南岸,板块稳定,地震少有。东临浙江、福建,南连广东,西接湖南,北邻湖北、安徽,是华东、华南、华中三大区域的联结点,是我国唯一紧邻长三角、珠三角和闽东南的三大经济区的唯一省份,具有良好的区位条件。

吴头楚尾,粤户闽庭,形胜之区

1、盆地地貌

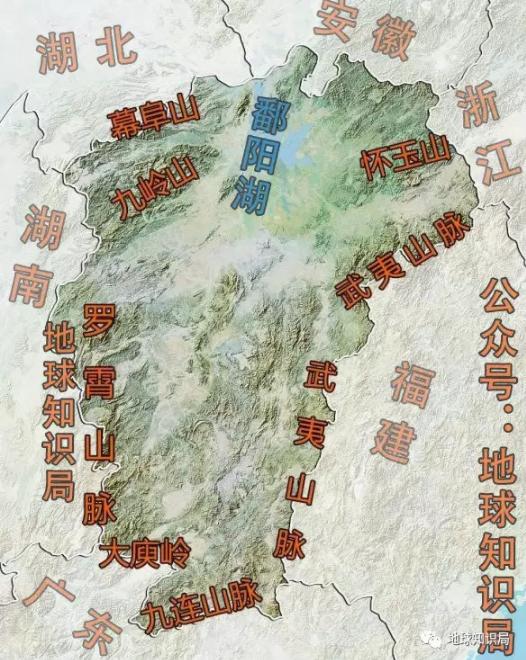

江西境内东、西、南三面环山,中部丘陵和河谷平原交错分布,北部则为鄱阳湖湖积、冲积平原,呈现为一个整体向鄱阳湖倾斜而往北开口的巨大盆地。江西通过鄱阳湖与长江相连、相通。

封闭的江西

江西与周围各省相接的地区皆为山地地形。东边是怀玉山和武夷山脉,将江西和浙江、福建两省分隔开来;南部有大庾岭、九连山脉逶迤于赣粤之间,形成天然分隔;西侧分为南北两段,南段是罗霄山脉(包括武功、万洋、诸广等山),北段则是幕阜山和九岭山,这些山脉将江西与湖南、湖北相隔。

一夫当关万夫莫开。四周山脉分布着一些天然的隘口和通道,这些险要的关隘却成为了江西联系周边重要通道。大庾岭上的梅关则是古代赣粤通道上的重要关卡。除此之外,广丰的二度关、铅山的分水关、桐木关,资溪的铁牛关,黎川的杉关、德胜关,瑞金的大岭隘,扼守着古代江西通往福建的各路通道。

重要隘口

走廊沟通东西。江西的“河西走廊”即袁渌走廊是连接湖南省和江西省的最主要通道。这条通道由两条河谷组成,他们是湘江支流渌水和赣江支流袁水的河谷。从湖南省境内的湘江出发,溯渌水而上,经过醴陵市和萍乡市,进入袁水河谷,然后顺袁水河谷而下,可直达江西省省会南昌。许多重要的国家级交通干线都是走这条通道,包括沪昆铁路、沪昆高铁、沪瑞高速公路等。

渌袁走廊

沪瑞高速

2、鱼米之乡

江西的地理特点就是“山、江、湖”:三面的山,加上五条江河、一个鄱阳湖,流域面积占了全省面积95%以上。江西约60%的地形为山地丘陵,北部河道纵横的鄱阳湖平原和丘陵间广布的诸多大小盆地(吉泰盆地等)是江西主要的农业种植区域,这些区域也是江西人口和都市的主要分布地区。

江西大小湖泊400多个,星罗棋布,其中面积1平方公里以上的有200多个,面积大于10平方公里的约4400平方公里,约占全国同类湖泊的15%。江西大小河流2000多条,纵横四达,主要有五条:赣江、抚河、修河、饶河、信江。特别是江西三面环山,江西的江河都发源于江西境内,没有一条江河流是从别的省流过来,也没有一条江河流到别的省去。

江西主要水系和水库分布图

二、江西历史发展

处于华夏文明核心区域边缘的江西,同其他南方省区相似属于蛮夷范畴。古代江西在政治经济文化等方面都并不强势,亦步亦趋地跟随中原王朝的进步。

秦汉时期,江西开始纳入中央王朝郡县制管辖。西晋时设立江州,奠定了江西省级行政区的基础,此后便进入了持续发展期。汉代时开发速度加快。西晋时设立江州,政治经济地位日益重要。南朝末年,江西设立9郡60县,全省经济发展达到了较高水平。

今日,我国北上广一线城市之所以崛起,与吸引全国各地人民源源不断流入是分不开的。江西崛起与历史上三次中原百姓南迁开发密切相关。

1、晋室南迁

“七山一水一分田,还有一分是庄园”,江西山地和丘陵地区占了绝大部分,自然条件与江南其他地方相比并无优势。在北方大规模动乱时,由于江西地区拥有安定的社会环境,便利的水陆交通,特别是赣江流域纵深千里,安定宜居的区域比较大,成为中原人民南下的主要路经地和落脚点。

西晋末年,中原地区战乱,周边部族内徙建立割据政权,酿成永嘉之乱。中原朝廷受到威胁,晋元帝司马睿率中原汉族臣民南渡,建都建康(今江苏南京),建立东晋皇朝,任王导为丞相军咨祭酒,史称“永嘉之乱,衣冠南渡”。南渡导致了我国古代经济中心南移。

汉朝以来,就有胡人不断向中原迁徙,在多代皇帝的宽容接纳政策下,胡人逐渐增多,盘踞华北地区,势力不断壮大。西晋初年,不少胡人已入居关中及泾、渭二水流域,势如弧形,包围晋都洛阳,形式极不利。胡人内迁,与汉族矛盾激化,加上连年天灾和“八王之乱”导致国力空虚,民生凋敝,晋朝的军事力量迅速衰退,华夏大伤。胡人趁机起兵,侵扰中原。《晋书》有文:西晋的“八王之乱”使西晋初年并不十分发达的经济,受到更为严重的破坏,与此同时,关东地区又爆发了罕见的蝗灾和瘟疫,史载“至于永嘉,丧乱弥甚。雍州以东,人多饥乏,更相鬻卖,奔迸流移,不可胜数。幽、并、司、冀、秦、雍六州大蝗,草木及牛马毛皆尽。又大疾疫,兼以饥馑”,“流尸满河,白骨蔽野”。永嘉五年(公元311年),赵汉主遣石勒等率军攻晋,在苦县宁平城击溃西晋最后一支主要兵力----太尉王衍10万晋军。旋攻入京师洛阳,俘获晋怀帝,杀宗室士民达3万余人。由于永嘉之乱的影响,中原地区人口第一次大规模南迁。大量汉人为避战乱从中原地区迁往长江中下游地区,史称“衣冠南渡”。客观上促进了长江中下游经济的发展,中国古代政治经济中心逐步迁往南方。

这次南下移民潮目的地遍布江南各地,最集中的落脚地在苏浙。到江西地区的移民,主要是迁入鄱阳湖周围和赣江,抚河流域,使得这一带的农业生产水平得到很大提高。至南北朝时,北方官宦贵族到江南各地为官,择地卜居者颇多。南朝末年,江西扩展设立9郡60县,标志着经济开发已经有了很大的进展。

2、唐朝开发

唐代初期,中国疆域扩大,国力强盛,政治经济都处于兴盛时期。贯通南北的大运河,给北方、南方之间的人员往来和物资流通,提供了极大的便利。

唐开元21年(733年),唐玄宗将唐贞观年间划分的10道增为15道。这其中江南道被一分为二,江南西道便应运而生(代的江南西道还管辖着今湖北省、安徽省长江以内地区和湖南省大部分地区)。这也就是“江西”名称的来历。

到了唐代中期,“安史之乱”(755-762),使北方广大区域战乱频繁,民不聊生,中原人口第二次大规模南下。由于南北通衢大运河的建成,与长江、赣江相通,形成南北水路大动脉。中原人口大批沿赣江南下,经过江西到达闽粤沿海。“安史之乱”时北人迁赣,江西人口增长了四分之一。

黄巢起义(875-884)继续推动了迁徙进程。黄巢起义军祸乱江南,江西和周边各省人又向江西逃亡。

3、南唐南都

唐代以后,中国进入了长时间的诸侯割据的五代十国时期,南唐是这一时期的重要政权之一。鲜为人知的是,李璟曾因种种原因将南唐都城迁至南昌,虽然历时只有4个月,中国历史上唯一一次有政权在南昌建立都城。

建国于公元937年的南唐是五代十国的十国之一,定都金陵(金南京),历时39年,于公元975年覆灭。南唐最为繁盛的时期拥有35州,大约地跨今江西全省及安徽、江苏、福建和湖北、湖南等省的一部分。

后周的柴荣主政期间,国力强盛,成为南唐最大的威胁。从后周显德二年(公元955年)十一月开始,后周发兵南下,连挫南唐军主力,夺取了淮南州县。面对后周的攻势,南唐无力招架。江淮地区各州县被后周攻克后,南唐北部边境尽失,只能依靠长江天险作为阻隔。无奈之下,李璟的求和得到了后周的同意,虽暂时免除了战争威胁,但他明白,后周不会止步于长江以北,南唐在江南的国土依然岌岌可危。

淮南战败后不久,李璟连忙派人加固金陵城防,与此同时,他还有了迁都的念头。南唐交泰二年(公元959年)七月,李璟向群臣提出了自己的想法:“建康(南京别称)与敌隔境,江又在下流......今吾移都豫章,据其上流,而制其根本,上策也。”在李璟看来,仅仅依靠长江作为屏障的建康并不安全,相比之下位于长江中游的豫章(南昌旧称)则要好得多。

经过数月筹备,后周显六年(公元959年)十一月,李璟将洪州改为南昌府,仿金陵皇宫规模大兴土木。宋建隆二年(公元961年)初,南唐尚书右仆射严续上书李璟称,国都已经建好了,可以迁都了。于是,李璟便招来吴王从嘉(即李煜),对他说:“吾已决定日内迁都南昌,立汝为太子,留在金陵监国,以严续和殷崇义为汝辅佐,朝中大事申奏南都,日常政事就由汝裁决!”同年二月,李璟命太子(即南唐后主李煜)留守金陵,自己从建康启程,走长江水路向南昌进发,正式开始迁都。一行经湖口入赣江,一个月后到达南昌章江门。文武百司、大批官僚及随从人众一下子涌进了本属藩镇之地的南昌城,一时间“城邑迫隘,官府营麻,十不容一二,力役虽繁,无所施巧,群臣日夜思归”。

南昌作为南唐的都城,前后仅约4个月,作为南都的建置也仅维持到开宝八年(公元975年)宋灭南唐为止。李璟迁都南昌,客观上对南昌的城市建设起了较大推动作用。

3、宋室南迁

宋朝时期,江西地区进入了历史上最兴盛、最繁荣的时期,成为中国的政治经济中心地区之一。由于中原人民南下,江西人民增添了新鲜血液;经济和文化交流,也大大地推动了本地的经济发展和文化繁荣。北宋时期,江西的人口占到了全国的10%(通常时期只占全国的3%左右)。

宋代江西繁荣兴盛,不仅粮食输出有“天下最”之誉,茶叶、采矿、冶金、陶瓷、纺织、造纸、商贸以及城市等无不兴旺发达。以瓷器著称的景德镇便是在这一时期逐渐声名鹊起,成为中国瓷的金字招牌。江西的陶瓷和茶叶成为我国海上丝绸之路的拳头产品,享誉海内。

在繁荣的金融商业中,文化产业开始兴盛。鼎盛时期的江西各地书院林立、文风昌盛,是科举大省、文教重镇。这一时期,江西省无论是人口总数、粮食产量,还是在科举考试中及第的人数,都名列全国前三名之内,留下了一系列值得骄傲的记录:

●江西共有进士10506人,全国为98689人,占10.7%。其中宋代有5145人,列全国第二;明代有3114人,列全国第三。

●江西有状元40人,全国为494人,占8.09%。宋明两代30人,仅次于浙江。

●唐代书院兴起于江西。宋元明三代江西的书数量均列为全国第一,占全国的20~30%。两宋时全国共有书院515所,江西就有170所,排第一;名列第二的浙江只有86所。

●江西在人物数排名(朱君毅编)中,北宋为第9名;南宋为第3名;明代为第3名。

●唐代至清代,江西人任宰相者28位,副宰相62位。《二十四史》中立传者江西有500余人。

●宋朝江西三大书院(鹅湖书院、白鹿洞书院、白鹭洲书院)著称于世。白鹭洲书院曾经一届科考(1256年),出了一名状元(文天祥),40名进士。一座书院的进士数超过全国的九分之一,声震朝野。

●抚州的南丰县,在曾巩的带领和教育下,其家族十年间出了进士10人。

●据《中国历代藏书家辞典》统计,宋代全国410余名藏书家中,江西有89名,约占到五分之一,位居全国第二。其中有8家是沿袭数代的藏书世家,位居全国第一。

到宋徽宗在位期间,中国经济发达,文化繁荣,可武备虚弱。金朝连续不断地掠夺性的南侵,对我国北方造成了巨大破坏。靖康之乱,宋朝丢了半壁江山。宋室南迁,各地官员和平民百姓更是蜂拥南下。这是时间很长、规模很大的第三次南迁难民潮。这次南迁难民潮迁入江西的人口非常之多,经由江西到达赣闽粤毗邻三角地区的人也很多,形成了庞大的客家民系。

那些成群、成批南下的中原人(包括以后宋代南迁者),在一次次不断迁徙之后,来到了地广人稀的赣、闽、粤三角地带,他们聚群合族而居,保留了中原的生活习性,在赣南和闽西、粤北形成了庞大的客家群体,以后再播迁到海内外。客家人带来了中原先进文化,促进了赣闽粤毗邻的丘陵地区经济文化大发展。

有资料显示,经过连续多年的战乱,至元朝时,中国北方人口损失了80%,南方人口损失了20%。在规模巨大,时间很长的第三次南下难民潮中,江西的人口不降反升。至1367年,达到1452万人,占到全国人口的四分之一。

4、商路大道

江西成为南方重要商路枢纽。向南通过赣江流域逆流而上,通过大庾岭商道,经南雄、韶关便可下北江直达广州;向西经渌水可经浏阳和于湘江水系联通,可西达云贵;而北向通过赣江经九江入长江,东可达江浙富庶之地和东海;西经江汉平原,可直至四川。四条主要的漕运通道在江西交汇。

大庾岭商道修建于秦,扩建于唐,于明清时期达到繁盛,它使相互隔绝的长江水系和珠江水系得以沟通,是南北水路的交通要道。在清末五口通商之前,珠江三角洲经济发达,以及清朝的海禁和广州一口通商政策,广东商品货物以及全国进出口货物均需经过大庾岭商道运输往来,极大提升了江西沟通南北的作用。

清朝鸦片战争前由于仅开埠广州一口通商,江西所处的大运河—长江—赣江—大庾岭—广州通道变成了中国封建社会后期最重要的交通线。

5、清代衰落

近代江西,在内乱战争、东南沿海开埠通商和工矿业兴起发展的背景下,地缘格局发生了较大的变化。沿海海运逐步取代内陆漕运,江西商路开始急剧衰落。

清朝康乾盛世,全国经济发展,人口迅速增长。江西地区于1840年达到2450万人(占全国5.85%),虽然是本省人口历史上的高峰,但比其他省区要慢,在全国人口中的比例在不断下降,政治和经济地位也在逐步下降。由于京汉、汉广铁路的开通,公路网的扩展,江西从通衢要区,又变成了封闭的内陆地区,经济文化发展愈加滞后。

1853年至1864年间,天平天国和清政府的湘军展开的持久拉锯战,对江西的社会经济带来了极大的破坏。人口从1853年的2450万人急剧下降到1873年的1770万人。1858年第二次鸦片战争战败的清政府被迫于英、法、俄、美等国签订了《天津条约》,九江在条约中被辟为开埠通商口岸。

自此,列强纷至沓来,在九江设立租界,倾销商品,进而把持海关和控制航运、修建铁路。

在列强集中在赣北的同时,民族资本也在江西有动作。1905年,江西第一条铁路株萍铁路建成,赣西搭上了株萍铁路—京广铁路通道这条近代化运输通道。

但与此同时,传统的赣江大庾岭商道因开埠通商以来的物流改道海运,海运逐步取代内陆漕运,江西商道地位一落千丈,江西从历史上的通衢要地变成了封闭的内陆省份。在新的技术和人地关系下,江西传统经济难以发展,近代工商业又受到限制,开始进入衰退期。

6、革命摇篮

1927年以秋收起义为标志的农民运动,在一定程度上反映了近代以来江西传统经济艰难的生存状况。

但也正是这些工农运动,改变了江西在中国版图中的地位。正是江西封闭、独立的地形给中国“农村包围城市”的武装革命斗争提供了实践之地。从秋收起义到井冈山,江西见证了中国的革命起源。

作为历史上曾经最重要和著名的革命老区之一,八一南昌起义、秋收起义、井冈山斗争、安源工人运动、中央红军长征、新四军组建等一系列载入史册的重大事件都发生在江西。江西也因此被称为“红土地”。

江西成为革命摇篮主要原因有:

第一、旧中国政治经济发展不平衡

旧中国是一个政治经济发展不平衡的半殖民地半封建大国。旧中国封建经济自然经济占主体,因此,旧中国广大的人力物力资源不在城市而在农村,城市不能完全控制农村,农村却可以不依赖城市而独立存在。相对于沿海地区,江西当时仍是农业社会,封建经济自然经济占主体,人口众多,物产丰富,这就为人民军队和农村革命根据地的存在和发展提供了物质条件。

与此同时,当时江西经济不发达,帝国主义、封建主义在江西统治薄弱。江西山地面积大,革命力量有回旋的余地,

这就给红色政权的存在和发展以可乘之机。

第二,国民革命的影响,是红色政权能够存在和发展的客观条件。

江西是国民革命时期革命群众活跃的地带,群众政治觉悟较高、斗争经验丰富,这为农村革命根据地的存在和发展准备了群众基础。

第三,红色政权能否长期存在和发展,还取决于全国革命形势是否向前发展。

大革命失败后,引起中国革命的矛盾不仅一个没有解决,而且在继续发展和激化。帝国主义和民族的矛盾、封建主义和人民大众的矛盾一天天地在发展,而全国革命形势也将不断向前发展。

第四,相当力量的正式红军的存在,是农村革命根据地存在的必要的主观条件。

要建立和发展工农武装割据的局面,必须要有一支相当力量的红军。因为地方性质的赤卫队,只能对付小股的地主武装。只有正式的红军,才能对付正规的反动军队,保卫根据地的土地革命和政权建设。因此,人民军队是红色政权的支柱,是农村革命根据地长期存在和发展的基本条件。

第五,共产党组织的有力量和它的政策的不错误,这也是红色政权存在和发展的最重要的主观条件。

只要有了党的正确领导,又有一条马克思主义路线,就能使红色政权长期存在和发展。我党总结了湘赣边界割据的经验教训,提出了建立和发展红色政权的一系列正确政策,如:坚决和敌人作斗争。实践证明,党的领导和它的路线政策是否正确,是红色政权能够存在和发展的决定性关键。

7、新中国建设

中国成立后,江西的资源开采和制造业迅猛发展,特别是萍乡的煤矿、赣南的钨矿都有了大规模开采,并在20世纪50年代就初步形成了门类齐全、布局合理的工业体系,其中有色金属冶炼、机械制造、制瓷等居全国前列。

1954年,新中国第一架飞机诞生于洪都机械厂;1957年,新中国第一辆军用摩托车驶出了洪都机械厂;1957年,新中国第一架多用途民用飞机在洪都机械厂试制成功;1958年,新中国第一辆轮式拖拉机由江西拖拉机厂制造;1966年,新中国第一批海防导弹由洪都机械厂研制成功……一个个新中国第一反映了江西制造辉煌历史。

鹰潭贵溪冶炼厂是中国规模最大的现代化炼铜企业,新余所产锰铁产量约占全国一半,赣州龙南为中国南方重要稀土生产地。

鹰厦铁路,又称鹰厦线,是中国东南部地区重要的铁路干线。为了台海战争需要,促进福建经济发展,鹰厦铁路于1954年动工兴建,1957年竣工通车。

8、改革开放以来

改革开放以来,尽管江西也迎来了较快的发展,但是由于其封闭的地形、落后的产业结构,发展水平长期居于中部省份的末流。

2016年,江西省GDP总量为18364.41亿元,相邻的湖南省GDP总量为31244.68亿元,同为中部省份的安徽省GDP总量为24117.87亿元,整个中部只有山西省的GDP总量低于江西省。

相邻的湖南省早早便依托京广铁路发展商贸和制造业。沪昆铁路建成后,湖南东西南北交汇的现代物流集散优势也显现出来。

而在1996年京九铁路建成之前,江西仅有沪昆铁路(浙赣线)、皖赣铁路、鹰厦铁路与相邻省份联通。那时交通大通道主要以东西向为主,江西北上和南下都较为困难,而中南部吉安、赣州广大地区不通铁路,发展难度可想而知。看看江西中部兄弟省份发展优势。

安徽紧邻长三角。安徽东邻江苏、浙江,北接山东,离长三角核心区非常近,是承接沿海发达地区经济辐射和产业转移的前沿地带,具有独特的承东启西、连南接北的区位优势。以省会合肥为中心,500公里范围内聚集了近5亿人口,GDP占全国的近40%。安徽沿江通海,区位优势是中西部其他省份无法比拟的,随着交通条件的日益完善,安徽区位优势和交通枢纽地位将更加凸显。

湖南紧握京广线。湖南处于沿海、沿长江一级轴线与京广线、陇海-兰新线二级轴线的交叉影响范围内,是连接我国东南部与中西部两大经济地域的重要中枢功能区域。京广、沪昆高铁线在湖南境内“十字”交会,是沿海地区产业向内陆过渡、中西部要素向沿海地区过渡的“发展黄金带”。先行通车的京广高速铁路大发展速度超过了京九高铁,江西的交通形势仍然堪忧。

河南紧扣大中原。河南地处古代中原地区,位于新亚欧大陆桥的咽喉位置,是中国在新亚欧大陆桥上最主要的省份。随着郑徐高铁的建设,郑州将成为双十字铁路枢纽。加上正在构建“米”字形的高铁网络,河南的交通区位优势将进一步凸显,产品的汇集能力也将进一步加强。尤其是丝绸之路经济带的建设,为河南实施东进西出的双向开放战略提供了极为有利的历史机遇,河南实现跨越式发展大有希望!进入新世纪,临空经济在我国进入国家战略需求状态以后,河南地理中心的区位和庞大的人流物流决定了它无可替代的优先由国家推动发展临空经济的战略优势,郑州临空经济发展远超江西南昌临空经济发展。

湖北紧据大长江。九省通衢看湖北。在国家中部崛起战略中,湖北一直被定位为“支点”,国家希望通过湖北这个战略支点,撬动整个中部地区发展崛起。目前,湖北拥有全国最密集的铁路、公路、河流运输网,拥有万吨级内河港口码头211个等。交通方面,湖北正从“九省通衢”迈向“九州通衢”,打造“祖国立交桥”。武汉再添莫斯科、旧金山等6条国际直达航线,国际及地区直达航线达31条。航运方面,武汉新港年吞吐量突破100万标箱。这标志着武汉新港成为了长江中上游最大的单一集装箱港。航运线路联网成片,2014年7月,开通了“21世纪海上丝绸之路”武汉至东盟四国试验航线,通过铁水联运、公水联运等形式,武汉成为川、渝、陕、豫、湘等省市内外贸集装箱的目的地港和中转港,外地中转货物占四成。

发展不足仍然是江西的主要矛盾,欠发达仍然是江西的基本省情,相对落后仍然是江西的最大现实。必须清醒认识、深刻把握这个省情特征,始终扭住发展第一要务,始终贯彻新发展理念,始终坚持真抓实干,不断开创发展新局面,实现人民新期待。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com