感受大汉雄风和盛唐气象(古侠雄姿之古道热肠)

古朴的年代与强悍的民风是侠萤以生存发展的人文环境。侠行往往与古道热肠分开。

春秋战国时期,周的礼乐制度崩溃坏解,周天子早已失去了对各诸侯国的控制,实际上只保持着一个虚名。列国之间政令不一,兼并不断,弱肉强食,是一个混乱无序、剧烈变动的年代。不仅陷于战火之中的普通百姓需要有人出来主持公道和获得救助,就是诸侯国的统治者亦须借助敢死之士为其效命,以图进取。于是,侠客便应运而生,而且侠风日炽,王宫侯门和街头巷闾都有侠迹出现。

“侠以武犯禁”。行侠需要出众的本领,高人一筹的武艺是行侠的有力保证。当时,武精神已成为一种席卷列国的社会风潮,专以剑术为能并藉此来找事了的带剑之客多如过江之鯽。这些人差不多成了职业剑客或专职杀手。《庄子.说剑篇》有如下的记载:赵文“昔赵王善剑,剑士夹门而客三千余人,日夜相击于前,死伤者岁百余人,好之不厌。”为找事干居然以死相拼,甚至用生命作代价,可见当时剑客之间竟争的激烈程度,及尚武精神在社会上蔚然成风的汹涌态势。

习武角力并不只是猛将和剑客的专利。上至诸侯贵族,下至平民百姓,或骑射,或格斗,都有些许功夫,决不可小觑。就连给后人留下文弱形象的儒家鼻祖孔子,实际上却是个颇有膂力的壮士。他能拉得硬弓,射得一手好箭。

强烈的自尊精神和视名节信义过于生命,以及恩仇必报的观念,乃是先秦社会的时代风尚,而在一些侠士身上反映尤其鲜明。

齐国游侠冯騅,在孟尝君田文门下为客,虽无尺寸之功,却怨孟尝君待其甚薄,弹剑而歌:食无鱼肉,出无车马,归无家舍。孟尝君知道后,一一满足了冯騅的要求。冯出身寒微,乃布衣之侠。他面对的是声名赫赫的齐国贵公子,社会地位的悬殊反而更增强了他的自尊意识。而孟尝君礼贤下士,亦懂得维护和敬重布衣之侠的自尊人格。

自尊不仅是对个人价值的自我认定,也是仗义行侠的一个价值取向,就如豫让所言:众人遇我,众人报之;国士遇我,国士报之。

魏国侠士侯赢,是个看门守阍的老头子。魏公子信陵君闻其名,乃置酒设宴,亲自驾车拜请侯赢。回来的路上,信陵君将上座让与侯贏,而侯嬴却要信陵君绕道前往巷闾中一同看望他的朋友屠户朱亥。侯嬴与朱亥坐在肉铺子里神聊,海阔天空,没完没了,好像忘了外边还有个信陵君。身为宗室大臣的信陵君屈驾来到贫民区,好比金枝玉叶插在破衣烂絮之中。一时观者如云,市井中挤得水泄不通。信陵君面不改色,坐在车里耐心恭候,毫无尴尬或恼怒之意。

在这里,焦点完全聚集在双方的自尊上。享有好客盛名的信陵君是否敬重“夷门监者”(指侯贏)的人格,“夷门监者”正借此考察贵公子在布衣之侠面前是否真的折节下士。

自尊精神和人格意识不唯侠所独有,亦为时人所推崇。而以此为内驱力的重名节、讲信义、恩仇必报等行为模式,在春秋战国之际大有蔚然成风之态。

名节和信义是一种极为可贵的坚贞品质和理想的人格风范,恩仇必报则是与之相关涉的派生物。先秦时代任侠之风大倡,与重名节、讲信义、恩仇必报的民风密切相连。所谓:其言必信,其行必果,已诺必诚,专以趋人之急,或借交报仇而不矜其能。许多著名的游侠均出自市井、街闾和乡曲,无疑饱受民间风俗的影响和古道热肠的熏陶。如前面已经提到过的曹沫、侯嬴、朱亥,以及将要涉及的田光、毛遂、唐且、蔺相如乃至荆轲等等,无不如此。

现代常有论者讥中国人性情持重柔弱(此论颇有分歧),但先秦民风之强悍却是已成定论。

“秦国之俗,贪狠强力。”.秦国位于华夏西部边鄙之地,多险阻,近羌胡,又与关东诸国相持数百年,民俗勇敢善战,当属以《诗经》中《秦风·无衣》一诗,有这样几句:“王于兴师,修我甲兵,与子偕行。”史学家班固曾在《汉书。赵充国辛庆忌传》中对此评价说:“其风声气俗自古而然,今之歌谣慷慨,风流犹存耳。韩、赵、三晋之民,四面被敌,烽火连年,民俗刚强豪爽,任侠之士层出不穷。尤其赵国在赵武灵王胡服骑射之后,剽悍之风益涨,任侠之气愈炽。顾颉刚先生说:“燕、赵、秦之士居太行、崤函,迫近戎狄游牧之区,非斗争则不足以自存。其性悍,多为侠。”

故此,才有了慷慨悲歌之士均出自燕赵,悍将劲卒皆产于山西(秦)的总结性名言。当然也不绝对知此,不能一概而论。北方民俗固然粗犷豪爽,南国亦有勇烈刚毅之士。吴楚之民好用剑,剑侠之辈不可胜数,留名千古的刺客专诸、要离,都是吴楚英杰。此外,濒临大海的齐鲁之地,其民风很有意思。他们“怯于众斗,勇于持刺,故多劫人者。”如此看来,齐鲁之民在大规模的战争中表现欠佳,然而却敢于使气任侠,以性命相搏,也算是民风勇烈。

总之,古朴的年代孕育了强悍的民风。列国的地理位置虽各不相同,但因处于同一个时代,民风民俗的总趋向还是大同小异的。关于先秦民风之强悍,司马迁在《史记·地理志》中曾有精采详尽的论述。先秦时代,恩仇必报的现象也同样风靡了列国,形成一种浓郁的社会氛围。恩仇必报是一种行为表象。它的深层含义仍然是自尊与人格,为气节、信义所驱动。伍子胥为报父兄之仇,离楚投吴,几经周折与策划,刺王立僚,杀庆忌,立阖闾,请孙武,终于率兵攻入故国;虽然仇人楚平王已死。他还要掘坟鞭尸,把楚平王的骸骨打得稀巴烂。复仇意识之浓烈,由此可略见端倪。其他如勾践卧薪尝胆、范里逃生、孙诱敌马陵等仇,难以尽述.而最动人心的则是晋国侠客程婴与公孙杵臼仗义救孤的故事。

岸賈是晋国的奸之臣。晋灵公时,屠岸贾派鉏麑去杀晋国的贤相赵盾。鉏麑是个

胸怀大义的士,他深更半夜潜入赵府,见赵盾仍在秉烛伏案为国事操劳,心中极为感动,便上前对赵盾说:“有恶人派我来刺杀您,您是个好人,我不能置天理良心于不顾而妄害您的性命,但请您多加防范,以备不测。” 鉏麑 说毕,便一头撞在大树上,殉义而死。

像鉏麑这样的刺客,虽没什么惊天动地的事迹,但却具备顺应天理与主持公道的侠士胸襟,他为后世那些受顾于人的刺客树立了明辨是非、自掌正义的榜样。

屠岸贾行刺赵盾失败,并不死心,一直等待机会策划更大的阴谋再下毒手。果然,时机终于被他等到了。晋景公继位,屠岸贾就勾结这个昏庸残忍的暴君,将有功于晋的赵氏宗族不论男女老少满门抄斩,只留下一个怀有身孕的赵家媳妇庄姬。

庄姬是晋景公的妹妹,因为这一层关系,才得以躲在母后的宫里幸免一死。但屠岸贾并不就此罢休,他专等庄姬生出儿子来斩草除根,以绝后患。程婴和公孙杵臼是赵家的两个门客,他们决心拼死也要救护这赵家的孤儿。不久,庄姬果然生了儿子。为保住这唯一的根苗,庄姬对外只说生了女孩儿,而且一生下来就死了。程婴和公孙杵臼自然明白庄姬用心良苦,就把孤儿赵武从宫里偷偷转移出来。公孙杵臼问程婴:“养育孤儿与舍命赴死谁难?”程婴说:“赴死容易,养育孤儿太难了。”公孙杵臼说:“赵氏先君待我们恩重如山,你就承当养育孤儿的重担吧。我先舍身赴死,以存赵氏孤儿。”于是,他们暗中制定了周密的计划。先以另外一个男婴替换了赵武,公孙杵臼和这假孤儿藏匿在深山老林中;程婴则向屠岸贾告发,说是公孙杵臼藏匿赵氏孤儿。屠岸贾立即派兵跟随程婴至山林里将公孙杵臼及婴儿拿获,并当下杀死。程婴骗取了屠岸贾的信任以后,含辛茹苦扶养赵武,一晃就是十五年。到了晋悼公执政的时候,屠岸贾失宠,被诛杀,赵武重见天日。程婴完成了自己的使命,将有享不尽的荣华富,但他却视之如粪土,出人意料地拔剑自刎,往报公孙杵臼于地下。

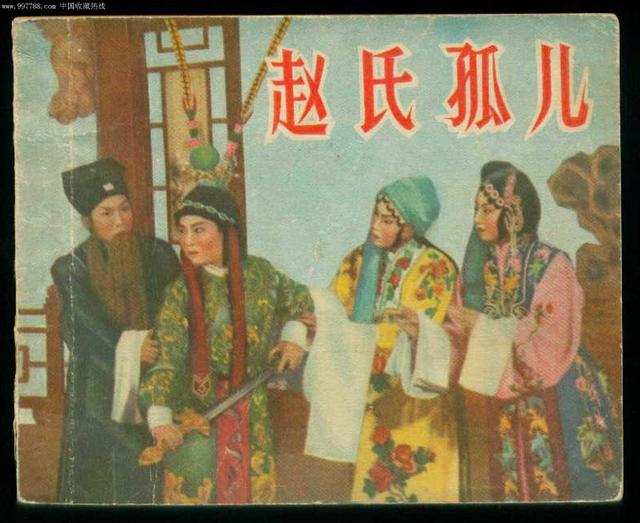

在这个凄迷惨烈、酸楚悲壮的故事里,恩与仇相交织,情与恨相错落,感人肺腑,动人心魄。以此为蓝本的诸多戏曲千百年来长演不衰,就连当今的欧洲舞台上,也有《中国孤儿》的演出。程婴和公孙杵臼身为赵氏门客,迫于情势,虽不能为赵氏复仇,但以身家性命为代价存活赵氏孤儿,全赖信义与气节。如若远遁江湖置赵氏孤儿于不顾也未尝不可,但何以对得住赵氏先君的厚遇?知恩不报,还算什么侠客士?必将为天理所不容,世人所不齿。

毫无疑问,时代风尚和民情习俗促进了任侠之风的高扬与发展。用水涨船高来比喻它们之间的关系也许是较为恰当的。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com