魏晋南北朝精湛而辉煌的石窟艺术(北齐隋唐及五代)

全国重点文物保护单位之四——天龙山石窟

文/朗读者 碧涧流泉

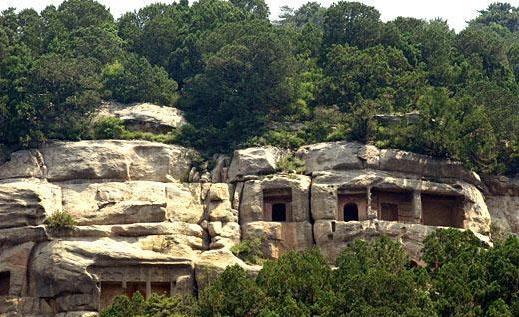

天龙山石窟,位于太原市西南36公里处的天龙山。石窟主要分布于天龙山的东西两峰,东峰为“仙宕山”,西峰称“大佛山”,双峰对峙,风采独具。石窟始凿于东魏武定年间(543-550年),历经北齐、隋、唐、五代的不断开凿,形成了较为壮观的规模。其雕刻艺术以精练、细腻、富有情感著称于世,反映出我国南北朝至隋唐各个时代的石窟艺术和石窟发展史,在中国十大石窟中排名第六。2001年6月25日,被国务院公布为第五批国家重点文物保护单位。

天龙山石窟排列有序,形制各异,共有造像500余尊,浮雕、藻井、飞天等1144尊(幅)。在东西两峰南坡的山腰间,开凿了25个石窟,即东峰12窟,西峰13窟,一眼眼如同危楼门窗的洞窟,或大或小、或高或低依自然地形而建,相互掩映从北向南排去,窟与窟之间有山径相连,绵延1400多米。除第11窟面东,第19、20窟面西外,大部分都是坐北向南。

天龙山石窟,最早的开凿者是东魏大丞相高欢。他开凿的东峰第2、3窟是天龙山最早的洞窟。两窟同时开凿,大小相同,形制一致,为三壁三龛式,造像表现手法以线条刻画为主,强调衣纹动感和韵律感,与北魏晚期的造像一样,透露出“清秀飘逸”“褒衣博带”的艺术风格。

公元550年,高欢之子高洋废东魏而自立北齐。天龙山北齐洞窟共有三窟,即东峰l窟、西峰10、16窟。北齐洞窟有一个共同点,就是在洞窟主室前雕凿了仿木建筑式的前廊,前廊雕有两根八角柱,柱下有覆莲柱础,柱头上有额枋,枋上雕一斗三升拱和人字形叉手。这种前廊后室的洞窟形制是模仿寺院大殿建筑而来的,为研究北齐的木构建筑提供了珍贵的实物资料。窟门两重,窟内造像追求表现人体健壮肌肉的写实手法——即“像人之妙,张得其肉”,较之东魏风格,立体感更强。这两个不同时期的艺术风格,被专家们视为我国石刻艺术从北魏至隋唐发展的界碑。

天龙山石窟中,唯一的隋代窟是东峰第8窟,是晋王杨广驻守晋阳期间即隋开皇四年(584年),刘瑞等人为隋文帝、皇后和太子祈福所开凿的。这座石窟是天龙山石窟群中比较大的一座,为前廊后室,前廊雕有4根圆形立柱,窟内有一个四面开龛的方形塔柱,相当于寺院中的佛塔,称为中心塔柱窟,也称塔庙窟。隋代造像的风格与北齐极为接近,佛像头顶的肉髻低而平,而相趋于柔和圆润,上承北齐造像端庄慈祥的风格,下开唐代造像丰腴自如之先河。

2020年9月14日,国家文物局监测发现,日本东瀛国际拍卖株式会社拟于东京拍卖一尊“唐 天龙山石雕佛头”,疑似山西省太原市天龙山石窟在历史上流失的文物。经组织鉴定研究,判断应属天龙山石窟第8窟北壁佛龛主尊佛像的被盗佛首(隋代),于1924年前后被盗凿并非法盗运出境。为此国家文物局启动追索机制,确定“叫停拍卖、争取回归”的工作目标,10月15日致函拍卖行,要求终止与该佛首相关的拍卖和宣传展示活动,予以撤拍。10月16日,拍卖行积极配合,作出撤拍决定,终止有关宣传。国家文物局与拍卖行董事长张荣取得联系,鼓励促成文物回归。10月31日,张荣与日籍文物持有人谈判完成洽购。经国家文物局充分沟通,决定将佛首捐献中国政府。11月17日,我驻日使馆举行文物移交仪式,张荣将持有的天龙山石窟佛首无偿捐赠给中国国家文物局,移交使馆保管。

2021年2月11日中国农历除夕,天龙山佛首在春晚舞台上首次和全国人民见面。该佛首是第一尊从日本回来的天龙山佛首,也是春晚上首次亮相的国宝。这尊佛首见证了天龙山石窟艺术的发展,具有重要实物标本意义和很高的艺术价值,被鉴定为国家一级文物。

唐代是天龙山开凿石窟的鼎盛时期,共开凿了18座(其中4座无编号)洞窟。唐代石窟的风格、造型、表现手法与前朝相比,更加洗练娴熟,造像有了明显的亲切感和人情味,面相多呈丰满秀美、活泼自然之态。如第17窟端坐在须弥座上的佛像和胁侍菩萨,衣纹清晰,线条深刻,显得十分健劲敦实,是唐初的杰作。第21窟正面菩萨面部丰润,头束高髻,细微的动态和肤肌的弹性都雕凿得十分准确、逼真,俨然是一位女子的肖像。这是唐代写实石雕中最具代表性的作品,充分反映出唐代雕凿艺术的高超造诣和写实技巧。

晚唐至五代时期雕凿的石窟只有一个,即第9窟。这是天龙山规模最大,最具代表性的一窟。此窟为摩崖大佛龛,后人为了保护石佛群像修建了漫山阁,为天龙八景之一“佛阁停云”,今天已经成为天龙山标志性建。阁内分上下两层,上层为一尊高为7.55米的倚坐弥勒佛。佛祖头顶采用右旋状螺髻,面容慈祥,额间有明毫。佛像身披双领下垂式袈裟,右手上举,左手抚膝,施说法印。双足各踩一朵莲花,佛座上雕有伎乐。下层有三身大菩萨像,正中一身为十一面观音立像,观音左边是骑象的普贤菩萨,右边是骑狮的文殊菩萨,合称密宗三大士。其中,十一面观音像塑造得最为精美,菩萨颈戴华丽的项圈,手臂都有臂钏和手镯,双肩较宽,胸部和腹肌微微鼓起,雕刻出明显的乳房线,细腰窄臀,下身显得尤为修长。菩萨的身姿有优美的动感,整个身体扭成三道弯,显得婀娜多姿、妩媚动人,使这位佛国神祗既具有庄重慈祥的神韵,又展示出唐代贵妇人丰腴富态、雍容华贵的风采。这种既是菩萨,又似贵妇人的菩萨形象,更贴近现实,也更容易为世俗社会所接受。我国著名雕塑家傅天仇、钱绍武认为,这尊石塑是我国古代雕塑艺术中最精美的典范之作。

天龙山历代的石窟造像都是同时期的杰出之作,其娴熟的雕刻技法、生动的艺术形象、精深的佛教内容和丰富的生活气息,令众多专家学者叹为观止,堪称我国石窟艺术宝库中一颗璀璨的明珠,对于研究我国古代雕塑、绘画、服饰、佛教文化以及审美情趣都具有十分重要的意义。天龙山风景名胜区,以石窟为代表的人文景观闻名遐迩、称誉中外的。它是以技巧的成熟、饱满、洗练和表现感情的细致,接近劳动者的生活气息,以浓厚的民族性和地方性为其特色,以“小而精”著称,体现了天龙山雕塑艺术不同于其他石窟艺术的独特风格,因而被誉为“天龙山式样”,是我国古代石窟雕塑艺术的一颗灿烂的明珠。

天龙寺与天龙山石窟同为天龙山风景区的主要景点,清代改称圣寿寺,2017年修建时又恢复原名天龙寺。该寺始建于北齐皇建五年(560年),其中力上、佛像、胁侍诸像,雕技甚为精美。可惜在解放前被阎军火毁,几成废墟。天龙寺,是解放后复原重建或迁建的。除寺门两侧的唐代力士、大殿的明代三身佛外,其余都是新塑的。大殿是1984年从晋祠北大寺村迁移来的明初重建的北齐崇福寺大殿。殿内塑置释迦牟尼的三身佛,即中为法身佛,名毗卢遮那佛;左为报身佛,称卢舍那佛;右为应身佛,是释迦牟尼佛。寺的东侧有钟楼,后部有禅堂院、九莲洞,是僧尼的修禅处与宅院。寺的西侧有北汉建的千佛楼,楼已毁,存珍贵的《千佛楼碑记》石刻。天龙寺山门前有一株历千载而高不盈丈的奇异古松,这就是天龙山的迎客松---蟠龙松。其形似华盖,势若游龙,老树新枝,层层穿结,若静似动,情趣盎然,树高约3米,斑驳嶙峋,盘根错节,枝干向四面平伸辐射,浓密的树冠舒展开如同一把巨大的绿伞,绿阴面积近300平方米,形态之奇峰,完全是吸收自然之精华天然形成,举世罕见。据了解,这样的奇松在全国仅有4棵,其他3棵分别在天津、北京和山海关。天龙山的蟠龙松,早在明代,它就被称为“虬柏蟠空”,也是天龙山的八景之一,同时还有“崇山环翠”“佛阁停云”“石洞栈道”“龙滩灵泽”“高欢暑宫”“鼎峰独峙”“柳跖旗石”。

天龙山屏峰黛立,松柏成荫,溪泉鸣涧,气候凉爽。东魏时高欢建了避暑宫,北齐高洋建了天龙寺,并开凿了石窟。山因寺而得名,寺因窟而著称,从此,天龙山声名大振。 成为天然的避暑胜地,酷暑季节,当人们酷热难耐时,天龙山上依然凉爽如秋。平均气温比平川低摄氏5-7度,再加上幽静的山林,新鲜的空气,处处鸟语花香的环境和积淀深厚的历史文化,是城市中享受不到的仙境。

2018年,太原人眼中的“网红桥”,在天龙山旅游公路通行,全程29.5公里。由于垂直落差高达350米,又是依山而建蜿蜒而上且造型独特,风景很美,可以俯瞰太原,便很快在抖音、朋友圈走红,著称“网红桥”,慕名而来的游客大增。时值“二青会”在太原开幕,“网红桥”更是声名大噪。如今,游览天龙山风景名胜区的石窟和寺庙等景点时,“网红桥”也为广大游客带来了新的体验和美的感受!

总之,在了解天龙山石窟同时,还简单了解了天龙寺、蟠龙松等,之外,天龙山风景名胜区还有觉凉亭、漫山阁、 白龙洞、香炉峰、七松坪、观音塔、柳跖旗石、柳子沟、天龙山瀑布、天龙冰瀑等景点,这里不一一介绍,希望广大的游客朋友尽情去游玩去、了解去、享受吧!

在此,还有一个十分重要的信息要给大家介绍。天龙山石窟是被破坏较为严重的石窟,一百年前大量精美的石窟造像流失于日本、美国、英国、荷兰、意大利、瑞士、加拿大等国家的多个博物馆及私人手中,国内的参观者即使能够看到流失海外的石窟造像,也无法了解其原始洞窟语境。为了让流失百年的石窟震撼回归!2014年,各级政府高度重视,由太原理工大学艺术学院、芝加哥大学东亚艺术研究中心、天龙山文物保管所合作,开始了天龙山石窟数字复原项目。于2019年9月天龙山石窟数字复原展在太原市博物馆顺利开展!被盗前的天龙山石窟,令人震撼的美,令人扼腕的痛!不管怎样,运用三维扫描、数据建模、数字虚拟复原等科技手段,以3D投影、大型数字洞窟沉浸式体验、VR虚拟体验、全息展柜、互动透明信息屏展柜、高清视频、互动体感多媒体等展示形式,将石窟本体与被盗造像合归一体,广角度、多层次、近距离地展示石窟破坏前的原貌,再现天龙山石窟的辉煌和魅力,题为《美成天龙-天龙山石窟数字复原展》,正式回馈国内公众。展览通过“序”、“山”、“佛”、“人”四个版块,展示出天龙山的自然和人文景观、与晋阳城的历史渊源、各期石窟造像的原始风貌和艺术特色、近代的文物流散史以及艰苦卓绝的人功。展览为古老的文物插上科技的翅膀,借助科技力量让更多文物珍存再现辉煌,给予国内外游客一个更深更好地了解天龙山石窟历史风貌一个更好的平台!

相关诗集

游天龙山四首

王庭筠

帝遣名山护此邦,千家瑟瑟嵌西窗。

山僧乞与山前地,招客先开四十双。

手拄一条青竹杖,真成日挂百钱游。

夕阳欲下山更好,深林无人不可留。

王母祠东古佛堂,人传栋宇自隋唐。

年深寺废无僧住,满林西风栗叶黄。

挂镜台西挂玉龙,半山飞雪舞天风。

寒云直上三千尺,人道高欢避暑宫。

王庭筠(1151-1202年),字子端,自号黄华老人黄华山主,河东(今山西永济)人,或说熊岳(今辽宁熊岳)人。金大定十六年进士。官至翰林修撰。

天龙寺

张冕

谷合溪回山最幽,寒云深锁梵宫秋。

悬崖风逐黄花落,碧涧霜萦红叶流。

门对虬松欹偃石,殿围龙柏倒撑丘。

梵王家法如此妙,愿听经言石点头。

张冕,山西孝义人,曾任山东巡按副使

重九登天龙山留别

吴廷鸾

晋阳山川险,天龙独秀奇。

仰视接天宇,巍哉此藩篱。

晋阳古城无觅处,至今仍以唐风著。

枭雄多起晋阳城,此地龙盘可虎踞。

天龙不见龙之迹,放眼秋山翠欲滴。

览尽松柏十万株,黛色参天二千尺。

柏森森,松青青,峰回路转步履轻。

志在拿云摘星斗,眼前岂畏龙山横。

龙山妙在石窟中,石佛造像夺天工。

惜我江山曾无主,仙人被劫走西东。

幸留数尊不辞汉,方今才未北群空。

或正襟以危坐,或含笑而慈容。

似移步兮欲动,觉飘衣兮临风。

淡云袅袅入仙境,依稀隐现蓬莱宫。

耳边窃窃闻天语,天上竟多白头翁。

忽来风骚云雾散,绿阴深处启帷幔。

逶迤绵延现红墙,半山系腰开生面。

共道天龙寺独佳,孤松伞盖倚门站。

参差殿阁势崔巍,重叠俯仰望不断。

曲径通幽绿波里,画栋雕梁依山起。

新颜依旧古风存,廊下碑林镌青史。

丛菊能解素秋心,噙香蕴秀犹如唉。

我自潇汾岸边来,天龙一游叹观止。

吴廷鸾,1935年生,山西太谷人,榆次市志主编。

天龙山石窟

闫自忠

天龙石窟势巍峨,百佛千神剩不多。

应记民穷国弱日,文华瑰宝唱哀歌。

闫自忠,1943年生,笔名秋桐寅,中华诗词学会会员,

天龙山三首 (马斗全)

石窟

上下东西几洞门,偕朋寻觅各销魂。

一千五百年间史,都在苍凉壁上存。

山中昔有高欢避暑宫

惟见凉亭不见宫,满亭清爽是松风。

却怜久在并城住,避暑何曾到此中。

蟠龙松

真见虬龙婉转蟠,蟠成一景在龙山。

举身长作招人态,未解何时似我闲。

马斗全,1949年生,山西临猗人,山西社科院研究员,中华诗词学会会员,山西诗词学会副会长。

原创作者/碧涧流泉

来源/太原市太山博物馆

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com