湖南岳麓书院三个阶段(解剖岳麓书院七毁七建)

岳麓书院建于976年,七毁七建,千年弦歌不断。(王丹婷提供)

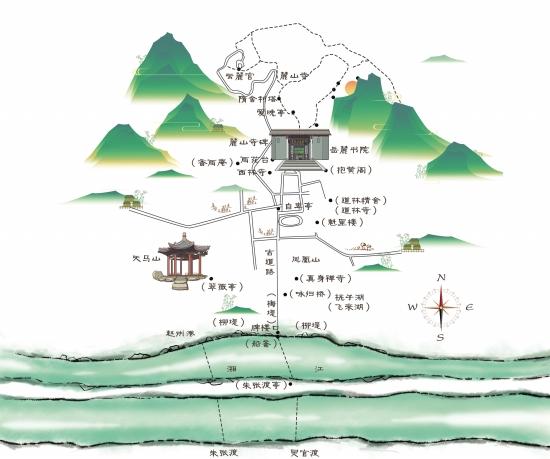

岳麓山历代古建图(底图来自于岳麓书院史,括号内为已不存或迁址)。

在岳麓书院,能看到最久远的历史是唐朝,早于岳麓书院数百年。唐开元十八年(730年),著名书法家李邕撰文并书,辞章华丽,笔力雄健,刻艺精湛,有大唐之风。如果说,岳麓书院诉说着书院、儒生的千年往事,那么这块如今矗立于书院的麓山寺碑,则讲述着更久远的岳麓山历史。儒释道在此排斥、融合,沉淀成岳麓书院兼收并蓄的气质。或许就是这份气质,让岳麓书院七毁七建,千年弦歌不绝。

儒释道融合,岳麓书院应运而生

岳麓山,首先是一座宗教名山。最先发现这块宝地的,是道士。西晋以前,岳麓山就成为道士修炼的“福地”,相传道士邓郁在此修炼,羽化登仙,都督陶侃“异而不信”,认为道士不过是葬身蟒腹,引弓射蟒除害。这是儒家与道家的第一次交锋。儒家在传说中的胜利,并没有压制住道家在岳麓山的发展,陶侃在岳麓山建起的杉庵,很快被时光湮没。反倒是道家,活动频繁,唐宋之时,古雪观、抱黄阁占据了岳麓山的“风水宝地”,明时的云麓宫、三清殿、关帝殿、玄武祖师殿、五岳殿拔地而起,云麓宫甚至成为道教72福地的第23真虚福地。比道教后来到此处的佛教,只能在半山腰建起麓山寺,“禅灯不辍”,被称作湖湘第一道场。与之齐名的道林寺,也在宋代改禅之后,宗风大振,盖过了道家的风头。儒家,则属于河对岸的繁华。

唐将马燧在道林寺旁造藏修精舍,取名“道林精舍”,文人往来其间,算是儒家在岳麓山开辟的一小块“根据地”。“根据地”没有持续多长时间,便被道林寺占有,一直等到明朝正德年间,知府吴世忠以“淫祠”之名拆除道林寺,才算为儒生“争了一口气”。而巧合的是,多年之后独领风骚的儒家书院,却是在佛家书院的基础上建立起来的。

岳麓山道观、寺庙与书院的冲突与融合,放在思想史的语境里,是一场“新儒学”运动,周敦颐所做“阴静阳动”“五行相生”的《太极图》,吸纳了道家的思想。禅宗扫除繁琐章句之学,启发了儒学向义理之学的转向。“二程”、朱熹,在早年间出入佛老,儒释道相互排斥、冲突也彼此融合,一个新的儒家学派逐渐形成。应运而生的岳麓书院,最终成为新儒学的传播中心。

千年弦歌不绝

初建岳麓书院的潭州太守朱洞,一定不会想到,岳麓书院历经战火,七毁七建,延续千年,每一次重建,都是一次浴火重生。湖南的历史,岳麓书院,从未缺席。

朱洞建立的岳麓书院有讲堂五间,斋舍五十二间,随着他离去,没有学田支撑的岳麓书院很快冷落下去,继任者李允则将藏书和祭祀引入书院,奠定了书院讲学、藏书、祭祀、学田的十大基本规则,也奠定了岳麓书院的千年格局。

岳麓书院初建150多年后,宋室南迁,金兵入侵潭州,岳麓书院被“兵革灰烬”,湖南安抚使刘珙,在原有规制上修复书院,邀请张栻主持岳麓书院,岳麓书院迎来鼎盛。南宋还未从灭金雪耻的兴奋中回过神来,元将阿里海牙一路南下,潭州被围,岳麓书院再次被毁,岳麓书院诸生登上潭州城楼,抵御外敌,壮烈死义,给岳麓书院的第二次被毁增添了无限悲壮。在被毁后30多年,岳麓书院才被重新修葺,“前礼殿,旁四斋,左贤祠,右百泉轩,后讲堂,堂之后阁曰尊经;阁后有亭曰极高明”,保持了宋代的规制。元朝在军事上征服了大宋,而岳麓书院在文化中战胜了元朝。

至正末年(1368年),岳麓书院再次在战火中被毁,列屋倾颓,荒草重生,学田已被僧侣占据,与之形成鲜明对比的,是官学的兴盛。明朝岳麓书院的第一次修复,是民间发起的,一个叫周辛甫的江西人,捐修书院,此时,岳麓书院已经废弃六十余年。明代岳麓书院的真正兴复,是由陈钢、杨茂、王韬在弘治初年实现的,重修的岳麓书院规模小于前代,却一直在扩建中。过柳堤,是梅堤,穿过咏归桥,濯清池,走上三里,就是岳麓书院。入静一堂,登尊经阁,北边是曲水亭、百泉轩……在明朝最后一任山长吴道行的描述里,已然是一个令人神往的园林式书院。崇祯十七年(1643年)岳麓书院被毁,第二年,吴道行在一片残垣中,绝食而亡。8年后,被毁的岳麓书院很快重建办学。

吴三桂的叛军踏过,太平天国的农民起义军呼啸而来。逃脱了“文夕大火”,终究没有逃过日军的轰炸。岳麓书院千年,经历了七毁,却又总在浴火中重生。琅琅读书声,在千年后依旧不绝于耳。

撰文/本报记者唐兵兵

【来源:潇湘晨报】

版权归原作者所有,向原创致敬

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com