司马炎对三国的评价(三国事件司马炎登基)

衣赐履按:公元263年,司马昭灭掉了蜀国,但他并没有乘势进攻吴国,而是将工作重心,转移到了国内。

公元263年,十月,由于钟会、邓艾征蜀捷报频传,曹魏皇帝曹奂下诏,再次任命大将军司马昭为相国,进爵为晋公,封国十个郡,并加九锡之礼。司马昭接受。

十一月,蜀汉皇帝刘禅向邓艾投降,蜀国灭亡。

公元264年,正月,钟会作乱,旋即被粉碎,钟会、邓艾、姜维等大咖都死于这一过程。此时,邓艾是魏国太尉,钟会是魏国司徒。

三月十七日,魏朝廷任命司空王祥为太尉,征北将军何曾为司徒,左仆射荀顗(读如以)为司空。

衣赐履说:王祥、何曾、荀顗,这老哥儿仨,都是那种名声极大,通晓儒家经典的老滑头,用一个字形容,就是“伪”,用两个字形容,就是“虚伪”。此一时期,受到司马家青睐的这等货色,在朝廷上扔一块砖头能砸死六七个。我们下个单元详细介绍。

三月十九日,曹奂封晋公司马昭为晋王,增加封邑十个郡,连同之前的,一共二十个郡。

【父子两个,志得意满啊】

王祥、何曾、荀顗一起去拜见司马昭,荀顗对王祥说:

相国身兼晋王,身份尊贵,何侯(何曾)及朝臣,都对他大礼参拜,今日我们应该依此例行跪拜礼,应该没有问题。

王祥说:

相国虽然地位尊贵,但毕竟是魏国的宰相。而我们是魏朝的三公,王、公只不过相差一级而已,除了天子之外,哪有三公向别人跪拜的道理!这不仅有损大魏的威望,也会亏晋王之德,君子应以礼仪敬爱别人,我是不会跪拜的。

入见后,荀顗一头磕在地上,行跪拜大礼,但王祥只是长揖而已。

司马昭对王祥说,直到今日,我才体会到了你对我关切之重啊!

衣赐履说:究竟是王祥、何曾、荀顗老哥儿仨一块儿去的,还是只有王祥和荀顗去的?大家看出什么道儿道儿没有?

司马光老爷子在这里又偷懒耍滑了。他把两件事合到一块儿了。如果老哥儿仨一起去见司马昭,何曾就在身边儿,荀顗能说出“何侯及朝臣都行跪拜大礼”这种话吗?当然不会。实际上是这个样子滴:

《晋书·何曾传》载,司马昭晋升为晋王,何曾和高柔、郑冲都位列三公,他们进见司马昭,只有何曾行跪拜大礼,另外两个,只是作揖而已。

奇怪不?

如果三个一起进见,都是三公,但其中两个作揖,只有一个磕头,这是什么事儿啊!

实际情形应该是,何曾、高柔、郑冲三个人分别进见的时候,何曾跪拜,另外两个作揖。

为什么呢?

司马昭于公元264年封晋王,高柔死于公元263年,难道何曾和郑冲带着高柔的牌位去见司马昭的?哈哈哈。

解释一下何曾为什么要跪拜。

以前我们讲过,公元238年,魏明帝曹叡派司马懿征讨辽东公孙渊,当时有个朝里有个干部建议,司马懿率大军出征,手下都是他的嫡系,恐怕朝廷不好控制他,应该给他派个副职,一方面协助他作战,另一方面,也是一种制约。曹叡觉得这个提议不错,于是,派毌丘俭作为副总指挥随司马懿出征。这个干部,正是何曾。

也就是说,在曹叡时期,何曾跟司马家不是一伙儿的,但随着形势的发展,司马家把曹家完全控制了,老何同志必须重新站队,向司马家表忠诚。于是,不管别人见司马昭行什么礼,老何上来就一头磕在地上,意思是,司马大爷,从今儿起,我就是您的人了!这个事儿,一定发生在司马昭封王之前,何曾这种政治老油条,没理由在司马昭封王之后才磕头,那就晚啦!

《晋书·王祥传》载,晋武帝司马炎当了晋王之后,王祥和荀顗一块儿去拜见,才有了上面那番对话,荀顗跪拜,王祥长揖。

注意,注意,注意,重要的话说三遍。

是司马炎,而不是司马昭!

有什么关系吗?

关系大了。

王祥长揖,司马炎说什么了?

“今日方知君见顾之重矣!”

见顾什么了?

王祥说,司马炎是魏朝的相国,我等是魏国的三公,三公怎么能向相国跪拜呢?

言下之意是什么?

意思是,司马炎啊,赶紧称帝吧!你特么现在只是晋王,我怎么向你跪拜?你称了帝,我不就能向你三跪九叩了吗!!!

今日方知君见顾之重矣,见顾什么重?你已经摆明了让我称帝,这才是重!呵呵。

王祥这老滑头的马屁神功,拍出了宇宙风的感觉,让我叹服啊!

是真服。

我都能看出来,司马光看不出来?

他这么篡改,意欲为何?呵呵。

【老王祥,就是二十四孝里所谓“卧冰求鲤”的那位】

五月十五日,魏国改年号为咸熙。

二十四日,魏帝曹奂追封司马懿为晋宣王,司马师为晋景王。

七月,司马昭奏请,由司空荀顗制定礼仪,中护军贾充订正法律,尚书仆射裴秀讨论官制改革,太保郑冲总揽其事加以裁定。建立五等封爵制度,骑督以上六百余人,都封爵位。

衣赐履说:所谓五等爵位,指的是周朝的公、侯、伯、子、男制度。改汉制侯爵为五等爵位,我的理解,最主要的原因是,大封群臣,人人得利,为晋代魏,打好群众基础。

八月三日,下诏中抚军司马炎辅佐相国事宜。

九月初一,任命司马炎为抚军大将军。

十月二十日,指定司马炎为晋王世子。

司马炎当世子的事,咱掰饬几句。

当初,司马昭娶王肃的女儿(王元姬)为妻,生了司马炎和司马攸。因司马师没有儿子,就把司马攸过继给司马师当儿子。司马攸对父母孝顺,对兄弟友爱,多才多艺,清静平和,为人公正,名望超过司马炎。司马昭很喜爱司马攸,常常说:

天下本是景王的天下,我不过是代理宰相之位,我死之后,大业应该归于司马攸。

衣赐履说:司马昭这个话说得有意思,“此景王之天下也”,把曹家人往哪里放啊,呵呵。

司马炎长了一头乌黑亮丽的头发,垂下来可以拖到地面,双手自然下垂,超过膝盖,跟刘备一样。司马炎曾经问裴秀说,人的面相能够预示尊贵吗?然后把自己奇异的相貌展示给裴秀。裴秀从此成了司马炎的死忠粉儿。羊琇(司马师王后羊徽瑜的堂弟)与司马炎关系很好,为司马炎出谋划策,观察时政,提出改进意见,让司马炎都预先背好,以备司马昭询问时回答。司马昭想立司马攸为世子,山涛说,废长立少,违背礼义,恐怕不祥。贾充说,中抚军有君主的德行,不可以更换诶。何曾、裴秀也说,中抚军聪慧过人,神明威武,有超过当世的能力,而且名望极高,天生帝王仪容,岂可当作人臣。

司马昭这才下定决心,以司马炎为继承人。

【司马攸,以孝闻名天下】

司马昭真的想立司马攸为继承人吗?

我觉得未必。

司马攸,字大猷,是司马炎的同母弟弟,从小就巨聪明。长大后,清和平允,亲贤好施,爱读经典,文章写得漂亮,为世所称。当时人们普遍认为,司马攸的才能和名望都超出他老哥司马炎,司马懿对这个孙子更是大加赞赏,非常喜爱。司马师没有儿子,是司马懿让作主把司马攸过继给司马师的。公元251年,司马懿东征王凌(淮南三叛第一叛),被封为长乐亭侯。

衣赐履说:这段记录出自《晋书·司马攸传》,一句“才望出武帝之右,宣帝每器之”,就透出了虚假的味道。为什么呢?司马攸生于公元248年,司马懿死于公元251年,司马攸不到四岁,司马炎已经十六岁了,司马懿怎么就能认为司马攸的才望出武帝之右呢?这不扯淡吗!但是,司马懿喜爱司马攸大约是真的,因此,还带着四岁的司马攸去征讨王凌,还给他封了侯。这是因为,司马师现在年富力强啊,不出意外的话,司马攸就是司马家的嫡长孙啊,能不器重吗?可惜,几年以后,司马师就死了,这个嫡长孙就尴尬了。

我们再看一下司马炎,字安世,生于公元236年,是司马昭的长子。史称其“宽惠仁厚,沈深有度量”。嘉平年间(公元249年—公元254年),封北平亭侯,担任过给事中、奉车都尉、中垒将军,加散骑常侍,迁中护军、假节。公元260年,司马炎到东武阳迎立曹奂,升任中抚军,进封新昌乡侯。晋国建立之后,司马炎升任抚军大将军,开府,成为他爹的副手。显然,司马炎经历丰富,行政、军事都有所历练,司马昭对他的培养,与曹操对曹丕的培养,如出一辙。

衣赐履说:司马攸之于司马炎,与曹植之于曹丕一样,根本没有任何竞争力可言。那司马昭为什么总是表示要传位给司马攸呢?

装呗!

司马攸的确是嫡长孙,按照儒家礼法,就应该他接班嘛。

司马家以儒家礼法立身,岂可视而不见?

但位子是绝不能传给司马攸的。

【兄弟,你凭什么跟我争?】

为什么呢?

司马昭死的时候,司马攸十八岁,司马炎三十岁。而此时司马家还没有篡位呢,如果司马攸继位为晋王,那么,只可能有两种结果:要么司马家完蛋,要么司马炎弄死司马攸,没有第三种可能。司马昭太清楚了,所以在死前,抓着司马攸的手,流着泪,把司马攸交给司马炎,意思是你这个当大哥的,一定要对弟弟手下留情啊。仅从司马家族的生存考虑,司马攸就被Pass了,一点可能性都没有。

因此,司马昭时不时就表示想传位给司马攸,于是,那些个大臣们就来了,什么王祥啊、何曾啊、裴秀啊、山涛啊、贾充啊、羊琇啊,等等,立即跳出来坚决反对,而且这些个人,不但地位高、学问大,而且大都比鬼还要精,早就看出司马昭的心思了,势必要在朝廷建立一个司马炎才是真龙天子的那么一种氛围,什么臂长过膝啊,什么头发垂地啊,天生异相啊,帝王仪容啊,就都出来了。这样,司马昭再传位给司马炎,就没有违和感了。司马昭可以说,我是要传给司马攸的,是要把天下还给我老哥的,但是你们都不同意,你们非要立司马炎,我有什么办法!

与司马昭的其他行事比较起来,这个事儿,倒也算不上有多“伪诈”,呵呵。

公元265年,五月,魏帝曹奂下诏,司马昭可以像天子一样在冠冕上悬挂十二个玉串,树天子旌旗,出入设警戒、清道路,乘金根车,驾六匹马,备五种不同副车……等等,总之,就是一切规格全按皇帝的标准来,地位超过曹奂的老爹燕王曹宇。

晋升王妃为王后,世子改称为太子。

八月九日,司马昭去世,享年五十五岁。司马炎继位,做了相国、晋王。

九月七日,任命魏朝司徒何曾为晋国丞相。十二日,任命骠骑将军司马望为魏司徒。

十二月十三日,曹魏皇帝曹奂,把皇位禅让给司马炎,魏国灭亡。

【这皇帝当的!】

十五日,曹奂搬到金墉城(洛阳西北角离宫)暂住。太傅司马孚与曹奂辞别,拉着曹奂的手,痛哭流涕,不能自制,说:

臣死之日,固大魏之纯臣也!

我到死的那一天,仍然是大魏的忠臣啊!

十七日,司马炎登上皇帝宝座,大赦天下,改年号为泰始,时年三十岁。

十八日,封曹奂为陈留王,宫殿安排在邺城(河北省临漳县西南邺镇)。魏宗室诸王都降为侯。追尊晋宣王司马懿为宣皇帝,晋景王司马师为景皇帝,晋文王司马昭为文皇帝。尊王太后为皇太后。封叔祖司马孚为安平王;叔父司马幹为平原王,司马亮为扶风王,司马伷为东莞王,司马骏为汝阴王,司马肜为梁王,司马伦为琅邪王;封皇帝之弟司马攸为齐王、司马鉴为乐安王、司马机为燕王;又把司徒司马望等堂叔伯兄弟十七人,都封亲王。

衣赐履说:司马炎一口气封了二十七个王,从西汉建立以来,近五百年,从来没有这样大手笔组团封王过。这些亲王封国,二万户以上的,设上、中、下三军,武装部队五千人;一万户的,设上、下二军,武装部队三千人;五千户的,只设一军,武装部队五百人。

司马炎可能意识到,曹魏政权之所以能够被司马家干翻,很大的一个原因就是,曹氏的亲王,不但数量少,而且手里没兵,中央出了事情,亲王帮不上半毛钱的忙。因此,司马炎大肆封王,给他们兵,给他们权,亲王们可以自己任命封国官吏,这下子,谁还敢觊觎我司马家的天下!但是,他大概忘记了西汉初年的七国之乱,他刚刚去世,西晋王朝就爆发了一场持续十多年的八王之乱,比七国之乱要惨烈一百倍,这是他始料未及的。

任命安平王司马孚为太宰;骠骑将军石苞为大司马,封乐陵公;车骑将军陈骞为高平公;卫将军贾充为车骑将军,封鲁公;尚书令裴秀为巨鹿公;侍中荀勖为济北公;太保郑冲为太傅,封寿光公;太尉王祥为太保,封睢陵公;丞相何曾为太尉,封郎陵公;御史大夫王沈为骠骑将军,博陵公;司空荀顗为临淮公;镇北大将军卫瓘为菑阳公。

衣赐履说:我为什么说司马炎建立了历史上最虚伪的一个朝代?

从刘邦建立西汉王朝以来,从政之人,什么样儿的都有,好的坏的猾的奸的恶的,都有,但给人感觉是,那些个货,真的好,真的坏,真的猾,真的奸,真的恶,真的不是个东西……当然也有很虚伪的,比如王莽,但毕竟还没有形成“潮流”。而到了晋朝,一种虚头巴脑的感觉扑面而来,且不论司马懿、司马昭这对极品父子,就上面列出的那些个家伙,什么王祥、何曾、郑冲、荀勖、荀顗、王沈、贾充,等等等等,全是一个路数,都是用儒家经典包装起来的官场达人,从头到脚,透着浓浓的虚伪,虚伪就成为当时官场生态最典型最重要的特征。

而那些真实的人,则被排挤出权力空间。为什么突然冒出一大堆嵇康、阮籍、刘伶这样的人?因为,这些人比较真,而真,在晋朝廷是立不住脚的,所以他们一早就被官场所淘汰,只好去开辩论会,去玩儿乐队,去喝大酒,去玩儿玄虚,去求仙问道,就是不干所谓的正经事儿,呵呵。

这一回,是《司马时代》单元的最后一回,下一回,我们进入一个新的单元——《天下归晋》

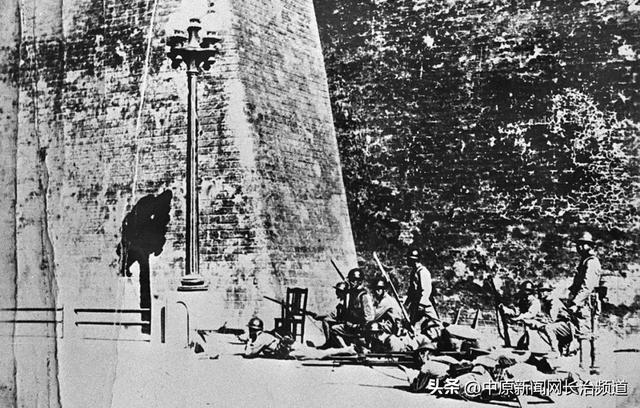

【图片来自网络】

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com