两年后的于勒(莫泊桑我的叔叔于勒)

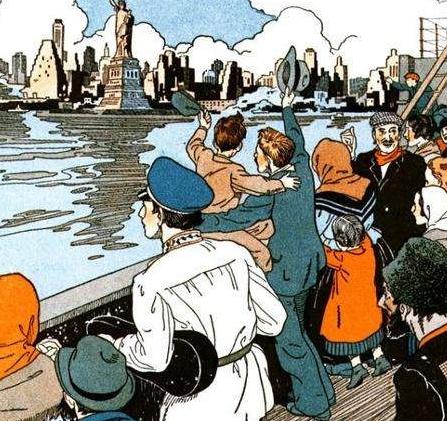

《我的叔叔于勒》是法国现实主义作家莫泊桑的作品,在这部作品中,他通过“以小见大”的方式,让读者在细碎平凡的事件中,看到了人性内心中,最真实的渴望。

记得最开始读这部小说时,还是在课堂上,那时阅历不深,看问题也过于表面,所以读完后,就只是鄙视菲利普夫妇的嫌贫爱富。可是,最近从《莫泊桑短篇小说选集》中,再读到这部小说时,我却有了新的体悟。

其实,莫泊桑不光是想表达金钱社会下,人与人之间关系的冷漠,他其实更想通过这部小说,告诉我们:既能保持理性,又能守住底线,并努力生活的人,值得获得别人的尊重。

菲利普先生的父亲去世后,他和弟弟于勒并没有“抱团取暖”,相互扶持,而是以于勒被赶到美洲而结束。很多人觉得,菲利普夫妇对贫穷的于勒不管不顾,是因为他们嫌贫爱富。

但其实,并不是这样的,因为菲利普夫妇是经过理性的思考和权衡后,才决定送于勒去美洲的。菲利普一家5口人,日子过得非常拮据。

“买日用品也是常常买减价的,买拍卖的底货 ;姐姐的长袍是自己做的,买 15 个铜子一米的花边,常常要在价钱上计较半天。”

尽管菲利普先生每天抢着赚加班费;菲利普太太省吃俭用、精打细算,但他们还是穷困潦倒。因为贫穷,所以他们只能更加小心翼翼地过日子。

可是,于勒却行为不正,明明也是个穷人,却偏要糟蹋钱,甚至还逼得父母动老本,替他还债。父母去世后,于勒也没有收敛,不仅败光了自己的遗产,还糟蹋了菲利普先生应得的部分遗产。

对菲利普夫妇而言,于勒就是一个无底洞。虽然他与菲利普先生是血亲,但考虑到自己的日子已足够艰难,所以在自我保护心理机制的作用下,菲利普夫妇才会以“路人心态”送别了于勒。

“路人心态”是指行人或过路人的自保心理状态。这种自我保护的心理机制普遍存在于人的心理活动中。当人们由于某种原因将要或已经陷入紧张焦虑状态时,就可借助心理自我保护机制来减轻或免除内心的不安与痛苦以更好地适应生活。

也就是说,菲利普夫妇是出于对自己的保护,才会送于勒去美洲的。不仅如此,菲利普夫妇也想借此机会,断了于勒的后路,让他可以独立地面对人生,并认识到生活的艰辛。

如果菲利普夫妇感性胜于理性,不顾现实状况,像于勒的父母一样纵容他,那不仅会害了于勒,更会害了自己和家人。所以,经过深思熟虑后,菲利普夫妇才做了这个理性的决定。

在金钱至上的19世纪法国,菲利普一家是活在最底层的贫苦人。无论菲利普先生如何努力,菲利普太太如何节俭,他们仍然活得狼狈,甚至于女儿到了待嫁年龄,都因为贫穷而嫁不出去。

虽然现状无力改变,但人心向上,菲利普夫妇从没放弃过对“浮华生活”的向往。所以当他们得知于勒在美洲赚了大钱时,便对他有了期待,期待他能赶快回来,期待他能带领自己摆脱贫困。因为摆脱贫困,过得体面,可以让菲利普夫妇得到尊重,而他们想要的尊重,不过是人类最基本的需求。

所以,渴望得到别人的尊重并没有什么错。根据马斯洛的需求层次论也可知,当人类满足了生理、安全、归属需求后,也同样有得到别人尊重的需求。

尽管在19世纪金钱至上的法国社会,菲利普夫妇或许没有得到体面和尊重,但他们的行为,却值得被读者们的尊重。因为他们从没有为了活得体面,而失去做人的底线。

菲利普先生从不占人便宜,他自知没钱回请,所以从不接受邀约;菲利普太太也洁身自好,虽然跟着丈夫日子过得清贫,但是却从没想过利用自己的美貌,去巴结上流人士,摆脱贫困。

对他们而言,如果贫穷是他们无力改变的现状,那么他们唯一能做的就是守住自己的底线,满怀希望地努力活下去。而反观于勒,我们会发现,虽然他也希望活得体面,但是他的落魄却早已注定。

于勒做人没有底线,他不仅心安理得的让父母动老本,替他还债,还糟蹋了本该留给哥哥的部分遗产;虽然生活不易,但他却总想贪图安逸。在美洲刚赚了一点钱,就想一夜暴富,所以才又赔了个倾家荡产。

同样的目标,不同的选择,却有不同的结局。于勒成了粗鄙的老水手,有亲戚不能认;而菲利普夫妇虽然过得艰难,却也过得踏实,而且还获得了读者对他们的尊重。所以,想要活得体面些,并非不可原谅,但无法守住底线、不努力生活的人,始终也无法得到别人的尊重。

在这部小说里,莫泊桑运用“以小见大”的方式,通过生活中的琐碎片段,不光让读者看到了作者想要传递的主旨、背景等,也让读者感受到了菲利普夫妇对体面生活的热切渴望。

·小牡蛎折射大背景

牡蛎对于我们来说,并不是稀罕物,但对于19世纪的法国人来说,却是不多见的高贵食材,寻常百姓家根本消费不起。所以,牡蛎也代表了一种尊贵。

菲利普先生上船后,看到两位贵妇在优雅地吃牡蛎,于是他就被这种“高贵”的吃法打动了,便痛下决心,请两位姐姐吃牡蛎。他学着刚刚那两位贵妇的样子,边吃边解释的细节,也可以看出菲利普先生羡慕贵族,向往体面生活的热切。

所以,与其说牡蛎味道鲜美,不如说吃牡蛎,让菲利普先生感觉到自己与体面的生活更近了一步。作者通过小小的牡蛎,不仅折射了法国社会的经济文化背景,还反映了菲利普先生对体面生活的向往。

·小信件透露大梦想

菲利普一家的生活非常拮据,尽管菲利普先生竭尽所能、早出晚归,也改变不了贫穷的现状。而就在这时,于勒“发财了”的来信,重新带来了希望。于是,他们每周雷打不动地去海边散步,盼望着于勒能早日回来。

其实,比起这封信上写的内容,他们更兴奋的是,通过这封信,他们得到了一个希望,一个“福音”(也就是“好消息”),一个体面的梦。

“四福音”就是四卷记载关于救世主耶稣降生、生平事迹、复活等好消息的书。在基督教传统中,它通常意指《新约》圣经中的内容,被认为是西方文化中神圣不可侵犯的信仰经典。

虽然注定的虚无让人觉得很悲凉,但却也再次让我们看到了,菲利普夫妇对体面生活的痴心。

·小人物引出大主旨

菲利普夫妇只是当时社会下,微不足道的小人物,虽拼命想要活得体面,但终究是力不从心。当他们将希望寄托在于勒身上时,却发现了于勒窘迫的现状。于是,他们开始变得心神不宁、恐慌至极,因为他们的希望幻灭了。

他们不敢也不想与于勒相认,因为相认后,他们的生活会变得更加窘迫,甚至他们刚刚嫁人的女儿也会被丈夫瞧不起。现实终究是残酷的,但比起现实的残酷,唯一的希望破灭,更令人绝望,而莫泊桑对小人物的同情,也源起于这份无力的绝望。

总之,莫泊桑通过菲利普一家和于勒的小故事,既展现了菲利普夫妇对体面生活的向往,也让读者将注意力聚焦到小人物无力改变现状的绝望上,也由此,引出了小人物想要得到尊重的大主旨上。

虽然菲利普夫妇想要在金钱至上的社会,活得体面,并获得尊重,但是他们却没做出任何出卖灵魂的事,而是基于现状,冷静、理性地作出分析和决定后,坚守住了做人的底线,并努力地生活着。

所以,即便菲利普夫妇无法改变生活的贫困,他们却可以活得踏实,并赢得读者对他们的尊重。的确,一个人能否获得别人的尊重,并不取决于他的身份、地位,而在于他是否值得。电视剧《知否》里的盛明兰就是一个值得被别人尊重的人,因为她不仅遇事理性,还能守住底线,努力生活。

明兰从小丧母,在父亲面前也不得宠,明明事事优秀,但是为了能平安地活下去,却要处处低就,凡事忍让;明明不喜欢针线和绣花,却要装作很喜欢,因为这样才能活下去。虽然她也想要活得洒脱些,但她却依然恪守本分、坚守底线,绝不为了一己私欲,做出伤害盛家脸面的事。

一个坚守底线并努力生活的人,值得被人尊重。但更令人佩服的是,明兰遇事后的冷静、理性。当明兰得知祖母被人下毒,又心疼又愤怒。但她还是努力让自己冷静下来,将事情的利害关系,理性地分析给了父亲和大娘子,然后让大娘子自己说出了幕后的指使者。

既能保持理性,又能守住底线,并努力生活的人,值得获得尊重。明兰是这样的人,所以她不仅获得了尊重,还收获了一份幸福的婚姻。生活中,有些人活成了菲利普夫妇,他们虽然过得贫困,却也活得踏实;有些人活成了盛明兰,他们前半生小心翼翼,后半生成了人生赢家。而也有些人活成了于勒,因为他们无法保持理性、坚守底线,并努力生活,所以他们更乐于选择一条更轻松的路。

泰戈尔有言:上天完全是为了坚强你的意志,才在道路上设下重重的障碍。

丘吉尔说:一个人绝对不可在遇到危险的威胁时,背过身去试图逃避。若是这样做,只会使危险加倍。但是如果立即面对它毫不退缩,危险便会减半。

事实上,这世上根本就不存在什么轻松的路。人在这世上生存,都会遇到难处。你所有投过的巧,未来都会绊你的脚。就像于勒,如果他没有选择轻松,他或许也不会无法与亲人相认,也不至于沦落成四处漂泊、无家可归的老水手。

人最大的悲哀,莫过于丢了底线、扔了理性后、仍然得不到别人的尊重。人都渴望活得体面,没有人想潦倒一生,所以千万别贪图一时的轻松,做了糊涂事。愿你我都能活得体面,并获得尊重。

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com