中西方文化比较的意义所在(中西方文化的不同开端)

中西方文化的不同开端(三)

宋 梁楷 《泼墨仙人图》

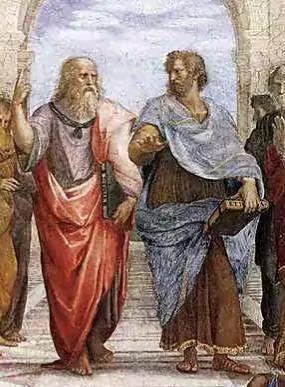

文艺复兴 拉斐尔《雅典学院》

中西文化差异的根本,在于语言方式导致的思想方式和精神归宿,这主要体现在哲学和形而上学方面。

西方哲学开端是古希腊哲学。在柏拉图之前,哲学并没有如今天哲学这样的理性系统。是柏拉图开始让西方哲学成为一个理性系统,柏拉图的学生亚里士多德则通过建立形式逻辑而完善了西方哲学的理性系统。可以说,是亚里士多德以第一哲学的话语为西方哲学主流开启了两千多年理性分析的历史。

亚里士多德在他的第一哲学(被后世误解为形而上学)中表达了:哲学的终极思考必然归结于“存在”问题,哲学的终极目的必然归结为“真理”问题。这两个问题,其实是由巴门尼德肇始的,读过巴门尼德残篇的人就会知道。

存在(在/是)问题,之所以成为西方哲学的根本问题,是因为西方语言文字对事物之“在”与事物之“是”的迷惑无法化解。“God is.”是说“上帝在”,还是说“上帝是”?由于作为理性思考的关键词is(to be)本身可以表达“在”,也可以表达“是”。西方语言自身造成的这种两可,注定了西方哲学作为理性思考,对于“在(是)”的思考成为最困难的基础性思考。所以,亚里士多德把“在(是)”的问题作为最基本的问题纳入第一哲学之中,甚至把第一哲学定义为专门研究“实在(实是)”的学科。

to be作为系词,本来应该是指称事物存在的确定性,但由于逻辑思维的建立,这个系词成为概念与概念之间关系的确定性。也就是说:人通过语言来命名事物,通过语言来思想事物,这样语言所表达的思想事物之间的逻辑关系,取代了事物存在的真实关系。然而,“思想事物”只在概念中,并不涉及客观事物之间关系的真假。但在西方语言中,却被表达成事物之间的存在关系,这就使逻辑似乎有了真假的问题。其实,逻辑只有对错问题,并没有真假问题。但当这个伪装成真假问题的对错问题通过逻辑而进入哲学,就成为“真理”问题。所以真理问题成为西方哲学的根本问题,也是西方语言文字的缺陷为理性哲学造成的困境。

当然,一种缺陷可能恰好是一种发展的契机。正是西方语言文字的to be缺陷刺激了西方数学与理性科学的成就。毕达哥拉斯定理、欧几里得几何学和亚里士多德逻辑学,都是西方语言文字基础上的逻辑思维,都体现了系词to be的理性价值。

中国古人从来没有“存在”的问题,也没有“真理”的问题,原因就是:中国的语言文字没有西方语言文字的to be缺陷,当然也没有得到to be带来的理性价值。

有人说,中国古代没有哲学,近现代哲学是从西方舶来的。这话是对的,如果从philosophy(哲学)的逻辑基础来看,中国古代确实不曾有过理性哲学。因为中国古代先哲们虽然也谈论道理,却从来不分析概念,不以概念为基础建立逻辑推演的思想体系,更不会把逻辑推演出来的概念体系作为道理来谈论。而西方成熟的哲学恰恰是一个逻辑推演出来的概念体系,比照之下,不得不说中国古代先哲们没有这样的哲学。

同样的道理,我们也可以说,西方古代没有形而上学,所谓亚里士多德《形而上学》,只是日本人和中国人对亚里士多德metaphysics一书书名的误译。而且这个metaphysics本身就不是亚里士多德自己起的书名,而是亚里士多德死后200多年,由他的手稿编撰者为之作的命名,意思是:《物理学之后诸卷》。其实,亚里士多德这部分内容的本意只是要写《第一哲学》而已。

在吴寿彭译的亚里士多德《形而上学(第一哲学)》卷二章一有言:“哲学被称为真理的知识,自属确当。因为理论知识的目的在于真理,实用知识的目的则在其功用。”可见,在亚里士多德那里,哲学是以真理为目的的,而不是以功用为目的的。似乎也是在区分形而上与形而下,但其实,真理与功用之间的关系,并等于道与器的关系,而中国人对形而上学的理解来自于“形而上者谓之道,形而下者谓之器。”

虽然“功用”与“器”相合,功用总是器的功用,但“真理”与“道”却是南辕北辙的。真理是属人的,是人的认识,是与“实是”相符合的人的认识。而道是属天的,道不是人的认识,人无法认识道,甚至是“道不可言”。道法自然,人的认识和行为可以合道,但“合不合道”不等于“符合不符合实是”。

那么,什么是“实是”?

亚里士多德《形而上学(第一哲学)》卷四章一,吴寿彭译道:“有一门学术,它研究实是之所以为实是,以及实是由于本性所应有的秉赋。这与任何所谓专门学术不同;那些专门学术没有一门普遍地研究实是之所以为实是。”

亚里士多德《形而上学(第一哲学)》卷六章二,吴寿彭译道:“这门第一哲学是统究万类的普遍性学术抑或专研实是这一科属;……假如自然所成各物以外别无本体,则自然科学将是第一学术;然而,世间若有一个不动变本体,则这一门必然优先,而成为第一哲学。”

西方哲学在古希腊时代确实认为,世间有一个不动不变的本体,它就是实在(实是),这种观念在巴门尼德残篇里已经非常明确。所以,亚里士多德第一哲学就是专门研究实在(实是)的学术。实在为什么是不动不变的?这个很不好理解。但把“实在”译为“实是”,就好理解了。因为,在逻辑上,“是者”无法成为“不是者”(A=A,A不能等于非A),所以,“是者”无法动,也无法变。

由此可见,亚里士多德《第一哲学(形而上学)》并不是问道的,而是专门研究“实是”的。

什么是“实是”?除了陈康和吴寿彭,国内其他学者都把这个“实是”译成“实在”,把“是”译成“在”,误导了很多中国的哲学学者。

因为在古希腊语言文字中,“是”和“在”都是用同一个词来表达的,虽然“是”源自于“在”,但“是”作为系词,它在古希腊哲学语言中的地位比“在”更高尚。因为在古希腊哲学中,知识高于意见,系词“是”在语句中可以确定知识的逻辑关系,而“在”只能表达感性的意见,或没有逻辑的神性存在,不能表达知识(真理)。在亚里士多德那里,真理是符合论真理,但这种符合是指知识与“实是”的符合,而不是指知识与经验的符合。所以,在对古希腊哲学的翻译中,关于本体,“是”的含义应该优先于“在”的含义。这正是陈康和吴寿彭高明之处。

第一哲学在本质上是逻辑体系,而不是经验科学体系。逻辑经验主义和维特根斯坦早期哲学,都把经验科学体系和逻辑数学体系之外的理论看成是不正当的,维特根斯坦说:对于不可言说的,就应当沉默。“实是”恰恰是一个不可言说的概念,正如中国形而上的“道”,所以,逻辑经验主义所谓的拒斥形而上学,其实是拒斥第一哲学。因为“实是”的不可言说,是西方语言文字自身造成的逻辑问题,而不是真正的形而上学问题。

语言文字是人类思维的工具,有什么样的语言文字就会有什么样的思维。西方语言文字是拼音字母构成的抽象表达系统,对事物的指称不具备形象图解的功能,所以,西方语言文字没有中国汉字表达的直接性,没有汉字与事物之间互指的感性关系(视觉和触觉关系)。在语言文字中无法直接感受到对象,只能通过思想把抽象的文字符号规定为对象的指称,这种抽象文字符号体系可以脱离感性事物而独立存在,也就培养了西方人抽象思维的能力。正是这种抽象思维的能力使古希腊人创造了远远高于中国的数学、几何学和形式逻辑。后来,西方人又借助数学和逻辑能力发展出了强大的天文学、物理学、化学、生物学等理论科学,这些都是西方语言文字所带来的抽象概念体系。

语言文字是思维的载体,中西方语言文字不同,思维方式自然不同。

中国汉字是象形文字,较好的承载了形象思维,但承载抽象的逻辑思维、数学思维就相对困难。所以,中国古代没有产生纯数学、几何学和形式逻辑一类的理性学术。“勾三股四弦五”只是感性经验的总结,并没有达到毕达哥拉斯定理的抽象理性高度。“白马非马”的名学也只停留在名相游戏状态,并没有形成抽象的理性逻辑(形式逻辑)系统。这就是中国古代科学不发达的根本原因。

西方是拼音文字,是抽象的文字,抽象字母对文字的抽象构成,培养了西方人的抽象思维习惯,从而创造出了形式逻辑和数学。但从“形而上者谓之道”的角度来看,西方哲学始终没有问过道,更不可能建构出一个论道的概念体系。因为,虽然逻辑和数学都是抽象的“思想事物”,是可以脱离感性经验所面对的形而下之“在”的,但思想构成的抽象之“是”并非自然而然的形而上学之道,只是貌似形而上之“在”而已。

西方哲学只是由于语言文字缺陷而建构了“实在(实是)”的概念,以及符合“实是”的“真理”理论。后来康德追问知识何以可能,为概念之“是”与不可“是”的自在之物划了界线。但自在之物并不是道,它还是形而下之器。西方科学家不断地为自在之物命名:原子、原子核、电子、量子、场、暗物质,不断地把自在之物变成概念之是。这就是西方思维的逻辑,建构着西方哲学的道理,而不是形而上学之道。

但有一个悲观的问题来了:既然西方语言文字导致了逻辑理性思维和科学进步,逻辑理性思维是人类最高级的思维方式,科学是人类最高的生产力,那么,是不是说明中国语言文字及其所导致的形而上学就是低级的和落后的?是应该淘汰的?

首先应该肯定的是,逻辑理性思维高于经验思维,如果说经验是三维的,那么理性就是四维的,但还有五维的智性和六维的神性。逻辑理性是合规则的理性,合规则是死的,是不动不变的。合道智性是合自然之道,是活的,是随缘变化的。同道神性则是人所无能为力的。中国古代形而上学智慧就是合道智性,是高于逻辑理性的。

有人说:人是借助自己的理性而强过一切动物的。殊不知“理性”只是一个西方概念,是建立在逻辑的基础之上的思想概念。中国古人没有命题逻辑思维,只有智性思维。智性思维不是理性思维。理性思维与实践经验是可以割裂的,因为逻辑是独立于经验的。而智性思维不靠逻辑,所以智性思维与实践经验是体用不二的。

理性思维虽然强悍,但理性思维还是有局限性的。自然界和人类社会都是复杂系统,每一个生命个体也都是复杂的,理性分析并不能解决复杂系统问题,理性综合也只能进行简单综合,对于高纬度、超理性的复杂性,理性是无能为力的。智性能力虽然无法获得理性的理解和解释,但在处理高纬度、超理性的复杂性问题上是可以游刃有余的。因为理性之“在”是受“是”控制的,也就是受线性逻辑控制的,无法跟着复杂之“在者”游走于非线性关系之中。而合道智性之“在”,没有“是”的控制,可以自然游于在者之间。遗憾的是,由于长期接受理性教育,中国人保持智性思维能力的人越来越少,而且能够保持智性思维能力的人往往是受教育较少的下层百姓,他们没有机会接触到理性科技所面对的困难,所以,也无从显示智性思维能力在解决理性难题上的优势。如果中国知识分子中能够有一批既达到了面对理性难题的知识层次,又保持着智性思维能力,那么,科技胜利的天平将会倒向中国一边。

根据理性思维,世界最终将由机器人统治,这是理性思维所能想象得到的终极结果。因为,机器人是理性运用的极致,所以,西方人早就已经认输了。如果有智性思维指导,那么人类最终会放下贪婪,回归自然平衡。即使开拓地外文明,也是为了寻找灵魂家园,而不是以肉身侵入他者的家园。这些都是西方理性暂时无法理解和接受的,只有当地球环境污染、生态平衡破坏到极致危险的地步,或者战争威胁已经到毁灭全人类的时候,西方人的思维或许能够从四维理性提升到五维智性,西方哲学也才能提升到形而上学层面。

说到底,西方哲学是一种学术,而不是一种学问,而中国古代哲人始终在问道闻道。据说孔子曾问道于老子,但闻道不易,所以孔子说:“朝闻道夕死可矣。”当然孔子不是形而上学家,所以闻道难。如果孔子能向老庄那样问道,就会真的懂得“道不远人”了。

与古希腊哲学家同时代的老子和庄子才是真正的形而上学家,老子提出了道法自然的基本观念,为形而上学奠定了基础。庄子演绎了合道的生活,为形而上学提供了体用不二的觉解。老子论道五千言,都是中国人所熟悉的,这里就不赘述了。庄子解道之言集中在一个“游”字,恰好可以与西方哲学家对“自由”的高度关注形成对比,所以,我在这里做一点比较,以消除当下许多人的误解。

《庄子·天下》有言:“独与天地精神往来,而不敖倪于万物。不遣是非,以与世俗处。……上与造物者游,而下与外生死、无终始者为友。”这就是庄子眼中的合道者。合道者可以与天地精神往来,而不是只承认人的精神存在。可以与造物者游,而不是拜在造物者脚下。游,不是西方人所谓“自由”。游在于心,庄子说“乘物游心”,如同《诗经》说“驾言出游”,是精神之游,而不是身体之旅游,更不是想做什么就做什么,或不想做什么就不做什么。在人类社会中,个人想要生存,必然要依赖他人,不可能有身体的独来独往,更不可以如入无人之境的横冲直撞。所以,个人超越世俗的方式只能是在更高的境界中游,只能是精神之游。所以,游是真正合道的生活方式。福建有个地方叫仙游,那是对庄子境界的向往。道是天道,游是神游,是仙游。道是游之体,游是道之用,道与游体用不二。这就是中国古代形而上学的根本原理。如果有人问:道本身究竟是什么?这显然不是中国古人的问题,中国古人说话没有这样的句型,不会问出“什么是什么”这样的问题,因为,在古汉语中,“是”不是系词。古汉语中没有系词“是”,但古汉语中有“在”,所以,会问出“什么在哪里”这样的问题。

《庄子·知北游》有言:东郭子问于庄子曰:“所谓道,恶乎在?”庄子曰:“无所不在。”东郭子曰:“期而后可。”庄子曰:“在蝼蚁。”曰:“何其下邪?”曰:“在稊稗。”曰:“何其愈下邪?”曰:“在瓦甓。”曰:“何其愈甚邪?”曰:“在屎溺。”东郭子不应。

这就是中国古代形而上学的话语,只言“在”,不言“是”,更没有“是”与“在”的模棱两可。在西方哲学中,“在”的本质是“是”。在中国古代形而上学中,“在”的本性是“游”。因为庄子以“游”言“在”,所以才会说“道在屎尿”。只有中国古代形而上学才会说出“道在屎尿”这样的话语,西方哲学不可能说“实是是屎尿”,更不可能说“真理是屎尿”。

西方第一哲学的目的是追求真理,形而上学的目的在于境界。因为在古希腊,哲学崇尚理性知识体系,鄙视感性意见,所以,面对自然界和人类生存的问题,哲学只会求助于真理的发现。然而,随着自然科学的发展,离开感性经验的“真理”成为不可能的“形而上”,只能堕落成为权力的共谋。所谓“真理在大炮射程之内”,就是西方真理的赤裸裸写照。

中国古代没有哲学,有道学、理学和心学;古希腊没有形而上学,有哲学、数学和物学。哲学建立了头脑对身体的霸权,数学建立了科学对技术的霸权,物学建立了“是”对“在”的霸权。但霸权是不合道的,终将会被反噬。

今天,每一个读书人都把“自由”二字挂在嘴边,似乎自由是我们每个人都需要的东西。殊不知,在中国古代的读书人那里并没有自由的身影,在先秦典籍中根本找不到“自由”二字。即使后来的典籍中偶尔有“自由”二字出现,也不是我们今天自由的含义。

自由概念的源头在古希腊,但在古希腊,自由并不是一个哲学概念,而是一个政治概念。古希腊社会是由自由民和奴隶构成的,但社会的主体是自由民,奴隶只是自由公民的私有财产。

那么,这种社会结构是怎么形成的?战争。古希腊罗马时代的战争有时是非常残酷的,战胜方有可能屠城,杀尽最后一个反抗者。然后把那些不能反抗的人——主要是女人和孩子——掳为奴隶。这样战胜方的军人就拥有了奴隶这样的财产,他们也可以和富有的自由民交换财产,让富有的自由民也成为奴隶主。所以赫拉克利特说:“战争是万物之父,也是万物之王,它使一些人成为神,使一些人成为人,使一些人成为奴隶,使一些人成为自由人。”这不是说,战争是一切的推动力,而是告诉年轻人:要努力作战,不要变成奴隶。

说到这里,古希腊的自由概念为什么是政治的,而不是哲学的?答案已经很明显了。只有本邦的自由人才是公民,外邦人和奴隶都不是公民。在雅典民主政体中,自由公民可以参与治理国家,有选举权,而外邦人和奴隶是没有权力的。所以,在古希腊,“自由”是一种政治,而不是哲学。“自由”是一种政治意识形态,而不是思想自由的选择。

为什么西方人喜欢谈论自由?古希腊的自由政治意识形态就是他们的根。由于这种意识形态深入每一个西方人的思想,所以,西方人有当奴隶的恐惧,他们珍视自由超过了一切。生命诚可贵,爱情价更高,若为自由故,两者皆可抛。

也因此,西方政治哲学把“自由”作为第一价值,所有的其他价值都不能与之冲突。即使是“正义”这样的价值,也必须建立在自由的基础之上。

但是,这种自由意识形态从一开始就不是一种普世价值观,因为它并不包括奴隶。应该有人追问:自由不是好东西吗?不是人人都需要的吗?在亚里士多德那里,奴隶是不需要自由的,他们是天生的贱种。所以,在古希腊,“自由”不是普世价值,自由只对自由公民有重要价值。

今天的美国自称自由的国度,自由女神像就屹立在太平洋海岸。但美国黑人甚至不能自由呼吸,因为他们的祖先是被贩卖到美国的奴隶。当美国科学家揭露新冠病毒起源时,她就会很快被车祸身亡。不是说言论自由吗?在这个世界上,哪里有真正的言论自由!只要涉及到国家的利益、资本的利益,分分钟让你闭嘴。

当然,自由自在的生活是人的本能,也是动物的本能,所以,被社会异化的人类会怀念自由自在的生活。但社会对自然人的异化是合道的,这个道是人力不可违的,所以,庄子以“游”的精神生活方式化解社会异化给人带来的伤害,这是中国古代形而上学境界。西方人没有这样的境界,他们的逻辑理性只能把自由观念意识形态化,这是西方奴隶制的文化遗产。在这份遗产中自由和奴役是一对不可分割的矛盾,没有自由就没有奴役,没有奴役就没有自由。在这个世界上,总有一部分人是自由的,而另一部分人是被奴役的。被奴役的形式多种多样,有男人对女人的奴役,有富人对穷人的奴役,有高智力的人对弱智者的奴役,有知识阶层对无知识阶层的奴役,有权势阶层对无权阶层的奴役,有白种人对有色人种的奴役,有大国对小国的奴役,有强国对弱国的奴役,等等,不一而足。因为,人类社会必然是等级社会,所以,也必然有人被奴役,知识分子向往自由,无知者可能还不知道自由是什么东西。但西方知识分子把“自由”观念化、是要固化精神上的奴隶制。西方国家把“自由”意识形态化,则是要固化非西方国家被奴役的国际秩序。

胡适曾说:“自由平等的国家不是一群奴才建造得起来的!”这也是改革开放以来中国公知们最喜欢引用的言论。他们与胡适一样是接受了西方教育、接受了西方理性思维方式并且完全放弃了中国智性思维方式的人。西方理性思维方式是二元对立、非此即彼的思维方式:一个人不追求自由,就是安于受奴役的奴才。他们不知道或者不承认,在理性之外还有智性存在。在中国古人的智慧中,人可以没有自由与奴役的区分。中国古人深知,人类是群居动物,个人利益服从群体利益是中华文明能够持续存在的基本要求。在西方个人主义价值观侵入中国以前,“自我”这样的词语是不存在的,“自我实现”这样的词语在中国古人听来一定是可笑的。

从人类的终极价值来看,人类所关心的价值问题经过不断的思索和追问,最终导向了两种相互对立的价值取向:个人自由至上和社会整体利益至上。西方人发明的资本主义持个人自由至上的价值观,同样是西方人发明的社会主义则持社会整体利益至上的价值观。所以,两种终极价值都是西方人探讨发现的,而中国自古至今的主流价值观都是社会整体利益至上的价值观,虽然中国人并没有思考终极价值问题。

其实,西方的两种终极价值都是以利己为基础的。个人自由至上以利己为基础好理解,社会整体利益至上为什么也是利己的?这就是社会契约论的思想:人人都利己必然会有冲突,为了保障自己权益不受侵害,每个人让渡部分权力给政府,政府来为社会整体利益工作。

但中国文化却培养了实在的利他观念,个人为了家族利益牺牲自己的利益,进而为国家利益、为天下太平牺牲自己利益,这在古代中国是常见的事。所以,中国古人的社会整体利益至上的价值观,并不是以个人利己主义为基础的。所以,社会主义在西方国家很难持久,而在中国就能够持久,说明中国古代价值观与现代的社会主义价值观是一致的。

西方意识形态对自由的执着只是一种抽象的执着,是与现实生活相脱离的A=A、A不等于非A的逻辑理性。在这种逻辑理性主导下的“自由”必然包含着它的对立面“奴役”,有人自由,就必然有人被奴役。所以,追求自由,就意味着追求奴役别人。就像今天的美国人鼓吹自由,一定要去奴役其他国家的人民。中国人不鼓吹自由,也不会去想着奴役其他国家的人民。所以,不追求自由,并不意味着安于做奴隶,而是超越了二元对立的思维模式。

当然,中国古代和古希腊一样,也是奴隶制。但是,中国古代没有形成“自由”意识形态。所以,也不会像西方那样标榜“自由”。中国古代的政治意识形态是什么?修身齐家治国平天下。个人的问题需要修身,家国的问题需要齐家治国,人类的问题需要维护和平,这是中国文化遗产。中国文化遗产中并没有自由意识形态,而且这种自由意识形态是与中国文化遗产中的修身齐家治国平天下相悖的。 站在人类命运共同体的角度看,西方的自由意识形态更容易导致战争,中国的意识形态比西方的意识形态更容易导致和平。如果西方不接受中国的形而上学境界和修齐治平的政治文化,那么,中国文化遗产就需要我们中国人自己来保护。

(未完待续)

,

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com